姓氏

概說

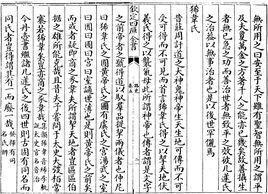

“狶韋氏”之名首見於《莊子》,其《大宗師》篇里歷數古之得道者,第一個就是狶韋氏,說“狶韋氏得之(道),以挈天地。”司馬彪《注》認為是“上古帝王名”,成玄英《疏》認為是“文字已前遠古帝王號也。得靈通之道,故能驅馭群品,提挈二儀。又作契字者,契,合也,言能混同萬物,符合二儀者也。” 在《知北游》篇中說“狶韋氏之囿”,《外物》篇里說:“夫尊古而卑今,學者之流也。且以狶韋氏之流觀今之世,夫孰能不波?”都是把他作為最遠古的帝王,其所處的時代為遠古的黃金時代。而在《胠篋》篇里歷數上古帝王時,首列容成氏而沒有狶韋氏,可見《莊子》一書來源駁雜,不出自一手。

名稱由來

“狶韋氏”應當是來源於“豕韋氏”。“豕韋氏”或“豕韋”之名見於《左傳》、《國語》,時代要早於《莊子》。“狶”又作“豨”,《集韻·平聲一·八微》云:“豨、狶:豬也。《方言》:‘南楚謂之豨。’或從犬。”“狶”字古代也讀音“豕”,並與“豕”字通假,如《莊子·大宗師》篇陸德明《釋文》云:“狶韋氏,許豈反,郭褚伊反。李音豕。”也就是說“狶”李軌是讀為“豕”,《集韻·上聲五·四紙》云:“狶:狶韋氏,古帝王號。李軌說。通作豕”,說明“狶韋氏”也就是“豕韋氏”。

“豕”是見於甲骨文的象形文字,出現比較早;“狶”是後起的形聲字,出現比較晚,二者當為古今字關係,是楚國人讀“豕”若“希”,所以後人才根據這個發音加上犬旁或豕旁造了“狶”、“豨”二字,其實都通用無別。比如古書中的“封豕”(《左傳·定公四年》)也作“封豨”(《淮南子·本經訓》)、“封狶”(《後漢書·馬融傳》),朱起鳳說:“揚子《方言》云:‘豬,關東西或謂之彘,或謂之豕,南楚謂之豨’,是‘豕’字作‘豨’,乃方俗語不同耳。‘狶’即‘豨’字之省。” 所以張澍《姓氏尋源》、高亨《古字通假會典》里說“狶韋氏”就是“豕韋氏”, 都是很正確的。

參“豕韋”條。

名稱含義

據《國語·鄭語》,豕韋氏本是祝融八姓中的彭姓之後,商代被滅之後又封了陶唐氏的後裔御龍氏劉累之後為豕韋氏。

“韋”在古代有兩種含義,一種是熟治的皮革,一種是皮革裁成的皮條繩,那么“狶韋氏”或“豕韋氏”本是古代的一種官職名,是專管制作豬皮革或豬皮繩的官職,就象殷人中有“條氏”、“索氏”(見《左傳·定公四年》),周人的官職里有“韋氏”、“裘氏”之類(見《周禮》),都是以職業為官,又以官為氏,《集韻》說“狶韋,因氏名官也”,也是有所根據的。

帝王之號

狶韋氏即豕韋氏,司馬彪《莊子注》認為是“上古帝王名”,成玄英《莊子疏》認為是“文字已前遠古帝王號”,總之都認為他是帝王,而從先秦典籍記載看,它本是一個由古代官職名演化來的氏族名,並非古帝王。根據《國語·鄭語》和《左傳·昭公二十九年》,彭姓豕韋氏在商代是一個侯伯(這個說法可能有誤,商代的豕韋氏應該是祁姓,參“豕韋”條),被商人滅後,以祁姓的陶唐氏後裔御龍氏劉累之後代替彭姓豕韋氏,在周代被周成王所滅,其後裔為唐杜氏, 也並無為帝王之事。

戰國時代諸子喜歡托古,常拉一些古代氏族名作為古帝王名,把他們說得很遠古,一個一個地堆砌上去,越堆越多,形成一個很長的古史系統。狶韋氏(豕韋氏)就是被《莊子》由一個侯伯而奉為最古的帝王名,還被認為是最遠古的得道者,比伏羲、維斗、日月都早。

可這個說法並沒獲得公認,即使是《莊子》本書里也有兩種不同的說法,《胠篋》篇里就認為最早的是“容成氏”。漢代的《春秋緯命歷序》中說了人類“十紀”中的諸多古帝王,最早的是秦代才出現的“天皇氏”,以下的古帝王中並沒有狶韋氏; 晉代皇甫謐作《帝王世紀》略同於《命歷序》,也沒有狶韋氏; 直到宋代羅泌作《路史》,狶韋氏又被提出來,列入《前紀五·因提紀下》,“因提紀”是《春秋緯命歷序》中人類“十紀”的第八紀,前面又堆疊羅列了很多古帝王,最古的帝王也不再是天皇氏,而是又被後出的渾敦氏(盤古氏)搶去了。 這就是顧頡剛所說的“古史是層累地造成的”的原因。 羅泌《路史·前紀五·因提紀》“狶韋氏”中說:“而或者疑即商之豕韋,夫所謂挈天地者,豈伯據之雄所能克哉?”說明羅泌之前就有狶韋氏是商代的豕韋氏的說法,而羅泌不同意,他認為豕韋氏只是一個侯伯,提挈天地這種事他怎么能做到呢?其實這是羅氏沒有明白傳說古史“層累”的道理而已。

太史之名

“狶韋”為太史之名,也見於《莊子》,其《則陽》篇里說了個故事,說仲尼(孔子)向三位大史(即太史)大弢、伯常騫、狶韋問:“衛靈公喜歡喝酒,沉迷享樂,不理國家政事;喜歡打獵,不理會諸侯的會盟,這么昏亂的一個人,他死後怎么能諡號為‘靈公’呢?”

大弢回答說:“就是因為這個命名的了。”

伯常騫回答說:“衛靈公有三個妻子,他和三個妻子在同一個浴盆里洗澡,史鰌奉命來見他,來到他的住所,他立刻叫人接取他獻的幣帛而使人扶著他的臂膀。靈公放縱象與三妻同盆沐浴那樣嚴重,然而他接見賢人又如此的肅然起敬,這就是他所以稱為‘靈公’的道理。”

狶韋回答說:“靈公死了,卜葬在故墓,不吉利;卜葬在沙丘就吉利。挖掘墓穴數仞深,得到一個石棺槨,洗去泥土一看,上有銘文說:‘不依賴子孫,靈公奪去而居在這裡。’說明靈公的諡號稱為‘靈’已經很久了,大弢、伯常騫這兩個人怎么能知道呢!”

根據司馬彪的注,狶韋是認為凡事物都是早由天定,所以未來的事情是可以預知的,這個和人的行為無關,而一些愚蠢的人認為“為之在己”,也太虛妄了。實際上宣揚的是一種“宿命論”的思想。