行為研究

鼠類

影響社交

科學家對非純血統鼠作了一些試探性的實驗,這些實驗室切除非純血統鼠的犁鼻器 。實驗結果顯示,沒有犁鼻器的非純血統鼠與對照組有明顯差異,這些非純血統鼠的社交能力較弱,同時造成了物種與物種之間接觸的頻率。

另一個實驗,由Beauchamp等科學家所做的研究調查了公天竺鼠的社會行為。實驗將其中一半的天竺鼠切除犁鼻器;另一半則保留左半邊的犁鼻器。結果顯示,犁鼻器是公天竺鼠用來偵測異性氣味的必要器官,但實驗也發現完全切除犁鼻器的公天竺鼠仍可以使用其他嗅覺系統來與異性天竺鼠作互動。

這些動物行為相關的研究顯示犁鼻器是動物每天活動聯絡同種動物的重要器官,尤其是繁殖與社會互動 。

改變性格

最新研究發現,公鼠並非天生的慈父

最新研究發現,公鼠並非天生的慈父2013年3月的一項報導稱,研究人員檢查了未婚公鼠和做了父親的公鼠的腦細胞的差別,結論是與幼鼠一起生活激活了這些公鼠腦中犁鼻系統的特定類型細胞。接著研究人員通過外科手術摘除了未婚公鼠的犁鼻器,並觀察這些公鼠對幼鼠的反應。他們發現之前對幼鼠充滿敵意的公鼠瞬間喪失了攻擊性,變得慈愛起來,由此研究人員最終確認,公鼠對幼鼠的反應和犁鼻器有關。這個發現為理解“公鼠行為從攻擊性向充滿愛轉變”打下了基礎 。

人類

專家曾進行大量研究以確定在成年人中犁鼻器是否確實存在。D·特羅捷(D.Trotier)等人估計他們實驗對象中約92%的人至少擁有一個完整的犁鼻器,而這些實驗對象是從未接受過鼻中隔彎曲矯正手術(septalsurgery)的 。

相反,克亞爾(Kjaer)與費雪(Fisher)指出胎兒發育時犁鼻器會消失,這現在也出現於靈長類動物身上。但是,史密斯(Smith)與巴特納格爾(Bhatnagar)於2000年斷言克亞爾和費雪完全忽略了可在較成熟胎兒中找到犁鼻器這一事實。除此之外,因為科學家大都直接觀察犁鼻器這個器官,而未一一分析這些細胞是否為管狀上皮細胞,所以可能未發現犁鼻器或誤認犁鼻器。根據約翰尼·沃恩(JohnnyWon)的證據,他在22具屍體中的其中13具屍體裡找到犁鼻器,占總數59.1%,而他的78位病人中則有22位擁有犁鼻器,占總數的28.2%。

基於這些研究結果,一些科學家曾認為成年人是擁有犁鼻器的,但是使用了最新的微解剖技術並未發現犁鼻器具有像其他動物那么強大的功能。

其他動物

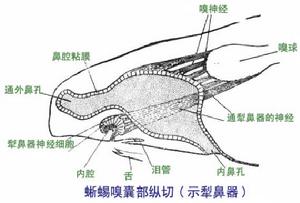

爬行類犁鼻器

爬行類犁鼻器具有功能的犁鼻器出現在許多動物之中,包含所有的蛇類、蜥蜴,也包含許多哺乳類,例如鼠、大鼠、象、牛、狗、貓、山羊、豬。

除此之外,蠑螈具有敲鼻子的行為,套用此種方法加強犁鼻器的功能。

蛇則使用犁鼻器來捕捉獵物,他們的犁鼻器位於口腔內的上顎部份,以分叉舌頭在空氣中收集氣味分子再送回犁鼻器。

象使用嘴上方的執握器(有時候被稱做指頭),內含犁鼻器,可以接收化學分子的刺激。

錦龜使用犁鼻器來聞水底下的東西。

而家貓使用犁鼻器聞到他們喜歡的氣味時會扮鬼臉。

費洛蒙

“第六感”一直是人們爭論的話題,有些人對“第六感”的存在深信不移,而有些人卻認為是無稽之談。此外,科學界還沒有給“五大感覺”之外的“第六感”命名,有人根據這個感覺的特徵提出是否可以把它叫做“類嗅覺”或者“情覺”———直接影響人們感情、情緒的感覺,國外叫法是“費洛蒙感覺”。

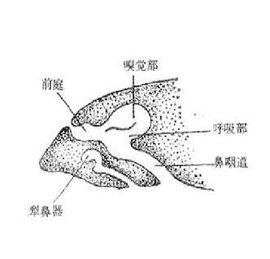

費洛蒙,是齧齒動物和其他一些哺乳類動物所分泌發布的一系列化學信息的總稱,其攜帶了和生物體性別和生殖相關的生物信號,以此來影響其他個體的行為。而犁鼻器就是專門用於探測費洛蒙的感知系統,是位於鼻腔或者口腔上頂,由一對成雙的結構組成(如圖)。雖然在成人鼻腔內發現了類似於犁鼻器的組織,佛羅里達州立塔拉哈西大學的神經學家麥可梅雷迪思,仍然不遺餘力的闡述定義其是退化組織。

“如果觀察其解剖構造,你在人類組織內,找不到和其他哺乳動物犁鼻器感知細胞很像的細胞。”他說,“你也找不到任何神經纖維和大腦相連結。” 同時他用基因遺傳證據,說明了人類的的犁鼻器是沒有功能的。實際上,基因編碼了其細胞表面的接受器,一種約束進入細胞的化學物質並在細胞內產生電流反應的分子結構。人類對應犁鼻器的基因是隱形而不作用的。但是另外一些令人費解的證據表明人類對費洛蒙有回應,這又如何解釋呢?拉里卡茨,還有來自北卡羅萊納州杜克大學的一個研究團隊已經實驗發現,老鼠的主嗅覺系統同樣對費洛蒙有回應。如果人類也是如此, 神秘的費洛蒙仍然可能不經由犁鼻器來影響我們的行為。

認識歷史

1703年荷蘭醫生Frederik Ruysch 為一個臉部受傷的士兵治療時發現這個器官。

1811年丹麥解剖學家Ludwig Levin Jacobson第一次描述了它的解剖結構。幾乎同時,法國自然學者Georges Cuvier 發表論文。(值得提出的是:Ludwig Levin Jacobso 是Cuvier的學生)。

瑞士物理及解剖學家Albert von Kölliker於1877年在德國維爾茨堡發表了一篇專著 《關於人類的Jacobson器官》,他是第一次提供關於Jacobson器官人類胚胎和成年個體的組織學證明的。

1950年推出Pheromon (費洛蒙)這個概念,一種令另一動物通過嗅覺系統達到特定回響的分泌物。

(歷史部分翻譯自德語維基百科)

歷史Geschichte (德語維基百科)

Im Jahre 1703 entdeckte Frederik Ruysch an einem verwundeten Soldaten bei der Versorgung seiner Gesichtsverletzung den Ductus vomeronasalis. Erstmals beschrieb der dänische Anatom Ludwig Levin Jacobson im Jahre 1811 diese anatomische Struktur. Georges Cuvier veröffentlichte ebenfalls fast zeitgleich eine Arbeit über dieses Organ. Zu erwähnen ist, dass Ludwig Levin Jacobson ein Schüler von Cuvier war. Im Jahre 1877 wurde von Albert von Kölliker aus Würzburg eine Monographie mit dem Titel Ueber die Jacobsons´schen Organe des Menschen veröffentlicht. Von Kölliker war der Erste, der sich um den Nachweis für das Vorhandensein des Vomeronasalorgans beim Menschen bemühte und er konnte diesen Beiweis histologisch sowohl bei menschlichen Embryonen als auch in adulten Individuen erbringen.

Der Begriff Pheromon wurde im Jahre 1950 für eine abgesonderte Substanz eingeführt, die eine spezifische Reaktion über das olfaktorische System in einem anderen Tier hervorruft.

人類沒有進化完全的標誌

| 自然選擇,語出《物種起源》,這個在生物界大名鼎鼎的名詞:由於生物對食物、空間等競爭,以及受制於天敵的影響,可能影響某一種群的組成,結果就是,產生對生存有利變異的生物存活,而不利變異被消滅。當然也有一部分人不太相信自然選擇,宗教信仰或者出於其他原因。 不置可否,這種東西還是要尊重個人信仰和意見。下面列出能夠證明現代人類的確是經過進化的10個有力特徵,僅供參考。 |