個人簡歷

簡介燕君明,男,漢族,1983年9月生,甘肅省涇川縣人,大學學歷,曾任大連凱傑工程項目管理有限公司助理工程師。

2003年9月至2006年6月,為蘭州石化職業技術學院土木工程系學生,曾任《蘭州石化職業技術學院報》首席學生記者,該報“校園生活”責任編輯。加盟校報以來,先後在該報發表新聞通訊、報告文學、詩歌散文等作品近30多篇(件)。並任學院大學生記者團主編,土木工程系學生分會文藝部長。

2006年7月至今,先後在甘肅省平涼市、上海市、天津市濱海新區等地方從事建築工程技術管理工作。

2009年3月至2011年7月,在河北工業大學繼續教育學院工程管理專業學習;

2010年3月,在大連凱傑工程項目管理有限公司任助理工程師;

2011年5月,在甘肅省涇川縣涇明鄉人民政府任科員。

自1998年開始在《今日涇川》等報刊發表新聞文學作品。

1999年12月20日,榮獲涇川縣教育局頒發的“涇川縣首屆中小學生作文大賽二等獎”。

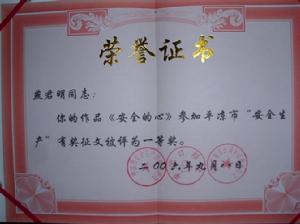

2006年10月,反映企業安全生產的論文《安全的心》一文榮獲平涼市安全生產監督管理局、甘肅電力公司平涼公司、《平涼日報》社舉辦的“平涼市安全生產有獎徵文大賽一等獎”。

2008年12月,在《北方經濟時報》舉辦的“天津濱海新區紀念改革開放30周年大型圖文徵集活動”中,以《建設者之歌》一文榮獲優勝獎。

紀念改革開放30年大型圖文徵集活動優勝獎

紀念改革開放30年大型圖文徵集活動優勝獎 平涼市安全生產有獎徵文“安全的心”一等獎

平涼市安全生產有獎徵文“安全的心”一等獎個人作品

1、安全的心 安全,一個人類生生不息的永遠話題。每次提起筆來,總會有一種無從下手的感覺。每當將我思想的音符完全鋪展於“安全”這一激揚的旋律之上,我依然能夠清晰地感受到思想深處的那份令自己悚然而立的莊重和肅穆。我依然可以真真切切地品味到已經澱積於心底的那份無法淡去的沉重和敬畏。 每每提及安全,很多時候心頭所掠過的總會是一些鮮血淋漓、哀嚎震天的場面。應當說,面對這一幕幕慘痛悲烈的鏡頭,我們心中所湧現最多的是這一個個原本鮮活、真切的生命之星的驟然墜落所帶來的那傷落寞與淒涼。而我們心中所無法隱去的則是那份生命的飄落後永遠的無奈,是那份生命流逝之後所劃出的血痕引發的長長的思考,是對於那原本充滿著剛性與韌性的生命的如此憔悴與不堪一擊的疑惑與不甘。那么,我們又能做些什麼呢?用全部的熱情與忠貞保衛我們可愛的生命,用我們所有的心意珍惜我們這匆匆而去的人世之旅,用我們最為簡單的責任呵護我們生命最起碼的尊嚴。

每至歲末,我們已經習慣了總結。總結生活,總結工作,總結過去一年當中我們所有的得失喜怒。而每當這時,我常常會想起一個叫做“亡羊補牢”的古老故事。在我第一次從課本上聽到這個故事時,我的心中是充滿一種嘲笑,一種鄙夷的。而今天,時過境遷,當我們已經在歲月的洪流中讀懂了生活,理解了人生時,那份兒時的鄙意,早已在人世的浮華中穿梭成一份深深的敬意,為了農人的那份憨憨的執著,為了農人那份痛後即醒的覺悟與認識。在我們的各行各業中,在我們常抓不懈的安全工作中,不正需要這樣一種永遠執著的、不屈不撓的“亡羊補牢”的精神嗎?

在一次次的回顧,一次次的總結了之後,如果我們依舊我行我素,依舊無所畏懼,依舊一次次的錯,一次次的傷,一次次的踐踏生命,一次次的僥倖逃脫,我們生命的安全又何以保證呢?我們的反覆總結又有何意呢?

從煤炭系統在有令難禁中的屢次震顫;到交通系統有法不依中的不斷呻吟;再到電力系統雖清規明令卻依舊意識淡薄中的頻繁嗚咽;最後到建設系統對安全文明施工規範的不屑一顧、瞭然無事。還有那來自於大自然的滄桑輪回中所發出的聲聲吶喊。一組組淚的鏡頭,一幅幅血的畫面,對於往日的傷痛,對於歷史的教訓,我們已不願再翻起。曾幾何時,遠方的陰霾深深地刺痛了我們的心靈;曾幾何時,身邊的淚水,強烈的震撼了我們的神經。對於失敗之後的落寞,也許我們可以重新努力,對於摔倒之後的疼痛,也許我們可以默默忍受;對於生命流逝之後的無奈,我們又能夠做些什麼?

與人對話,可以明事理;與事對話,可以曉根委;與自然對話,可以澄心境;與往事對話呢?或許,已經麻木於物質社會的我們所缺少的正是這種與往事對話的勇氣,所缺少的正是這種可以正言行,明得失,修缺陷的機會。讓我們以往事為鏡,以生命健康為目標,反覆汲取,認真總結,時刻銘記,用我們全部的熱愛去搭建一顆“安全的心”。

在這個社會,農民為糧食自豪,教師為學生自豪,商人為聚財自豪,而我為自己是學生,是學生中的記者而自豪。

我的自豪來自我們團結友愛的團體,來自我們共同書寫的這份報紙,來自我們曾經追蹤的每一件新聞,來自深愛我們報紙和讀者們的那份情愫。同樣在這個崗位上,我可以提高自身文化素質,鍛鍊寫作水平,更重要的是可以陶冶情操,樹立正確的人生觀和世界觀,弘揚和發展校園文化。 關注校園熱點,反映同學心聲,維護同學利益,實施輿論監督是校園記者義不容辭的責任。我生活在同學之中,我比社會媒體的記者更了解同學的心思,寫反映同學生活的新聞;我用學生的視野去審視四周,知道同學們想看什麼樣的新聞。 我辛苦,因為我是校園記者。 學生與記者雙重身份的我,在學習與應考中,在採訪與寫稿中,酸甜苦辣麻人生之五味我已開始品嘗。我要忙我的學習,也要忙我的採訪和寫稿。面對深患重病而堅強鎮靜的同學,我得騎車數里趕到醫院采寫第一素材,見證事實;面對學校在校外開展的活動,為記錄真實,我得隨同前往;面對沒有碰到的新問題,我得輾轉數次採訪當事人,與相關領導協調;面對白天一大疊的採訪材料,我得披星戴月把它撰寫成適合發表的文稿。 我憤怒,因為我是校園記者。 作為記者,我必須擁有其應該具有的政治責任感和社會責任心。當我輕輕地告訴你,某某同學放在食堂的包不翼而飛的時候,當我向你傾述嶄新的課桌上又多了些“塗鴉”的時候,當我發現不知又是誰損壞了圖書館裡的書刊的時候,當身邊有記者因為工作而受到委屈的時候…… 我執著,因為我是校園記者。 記者所握的筆,是社會所擁有犀利的刀。記者是無冕之王,青年學生是最活躍的分子,作為校園記者的我要通過手中的筆,報導同學中的好人好事,抒寫校園內的真善美,用輿論宣傳的動力照亮那些迷惘和混沌,我要…… 我思索,因為我是校園記者。 我要以學習為主,因為高樓總需要牢固的基礎啊。我是校園記者,深知自己的肩上有更多的責任,對校內的焦點人物,熱點話題,以及校內外開展的大型活動,要進行採訪。面對飛速發展的時代,面對五彩斑斕的校園生活,我更要多角度、深層次地去思考,去探索。 11月8日是中國記者節,我的兩位師兄在"校園記者"的頭銜上划去了"校園"二字,真正開始了他們無冕之王的人生之路。他們留給我的思考是深邃的,因為我知道,他們是靠自己腳踏實地的努力,才一步步走近自己的理想。 我自豪,因為我是校園記者。

為了表述城市前進的腳步

為了展現城市生活的富裕

我們來了

從丘陵 高山

從盆地 平原

從所有槍聲漸冷的農業前線

我們手持鐵杴 鋼鍬錘頭 瓦刀

如一群驍勇善戰的將士

再一次以農村包圍了城市

在城市之內

在城市人之外

在橫向的平面

在豎向的立體

我們用鋼筋編織規劃

用混凝土澆築藍圖

一次次用塔吊升起朝陽

一次次用夯石碾碎黃昏

盛夏

我們把噴火的烈日鋪進長街廣場

嚴冬

我們把凜冽的寒風砌進大廈高牆

白天

我們把汗水交給汗水

把失望留給希望

夜晚

我們把勞累還給勞累

把故鄉帶進夢鄉

只有在夢中才會記起喲

天倫之樂遺棄在地平線外

生活理想失落在腳手架上

那些如火如荼的戰役呵

慢慢磨糙了手掌

那些如泣如訴的歲月呵

慢慢壓彎了脊樑

我們建造城市

卻不屬於城市

當竣工再一次落下帷幕

當新的征程再一次裹進行囊

誰曾留意那些孤獨的身影

誰曾注目那些疲憊的臉龐

離開就注定被遺忘

在踏上歸途的那一刻

有多少工友忍不住悄然回首

有多少兄弟忍不住熱淚盈眶

你在溫馨的壁燈下讀書

你在寬敞的馬路上徜徉

也許不會想起那些鄉下來的建設者

即便如此 那又何妨

因為 我們永遠有理由自豪

那一座座儀態萬千的城市

都是我們沒有署名的佳作

當暖風再一次輕拂面龐,那些遙遠的、難以釋懷的柳綠花紅又一次在心底泛濫,千里隴原的那個黃河之都現在肯定又是風景如畫了。在那遙遠的蘭州石化城留下了我的喜怒哀樂,依廠而興的蘭州石油化工學院給我留下了美好的回憶:小橋、流水、石山、竹林,精彩的課桌文化、食堂飯菜的香味……校園內的點點滴滴,猶如刻在內心深處的一幅風景,成為一段永恆的記憶。

不過,最留戀的還是校園內的梔子花香。記得那時初來校園不認識這種小花,還寫信告訴高中同學,金城蘭州竟然也種我們鄉村大馬路上的“冬青”……春末夏初,“冬青”竟然開花了,是一種看起來很普通的白色小花。南方的同學告訴我,這是梔子花,這種相貌普通的小花卻有著一種特殊的香味,在雨季即將來臨時,宿舍、食堂、教室……校園內的角角落落都瀰漫著梔子花的淡淡香味,一種浪漫的氣息頓時充斥著每一個空氣分子,在這個花香四溢的季節,也會生髮出很多浪漫的校園故事,給熄燈後的每一個宿舍增添了很多談資。因為這小小的梔子花,我們的大學生活驟然豐富起來。

轉眼之間,梔子花的香味離我遠去已經三年有餘,隻身從曾經陌生的蘭州石化城來到這個更加陌生的北方城市——天津大港,一樣的石化城,一樣的石化緣,當記憶中的梔子花香變成身上實實在在的“油味”,一切都發生了巨大的改變。校園中的梔子花一定還是那么燦爛,那么優雅,可當年賞花的熱血青年現在都如我一樣即將步入職業人生、婚姻殿堂了。花開花謝,月圓月缺,有人說人生無常,但我想無常的人生中總有一些永恆的東西,就如我們的大學生活。

又一年高考轟轟烈烈地結束了,真的好想告訴每一位即將步入大學校園的學弟學妹:好好珍惜你們每一秒的生活,人生不會永遠那么輕鬆與浪漫,搭錯車可以換車,走錯路可以回頭,但人生還有很多東西就像生命一樣只有一次,所以一定要抓住現在,好好努力、好好珍惜。願我們都能保持一顆梔子花般潔淨、優雅的心靈,直面現實的人生,努力生活,讓生命之花在無情的歲月中開得更加燦爛輝煌!

黨的惠民政策更如一縷縷暖人的和煦之風,吹開了涇明鄉農民建設美好家園的序幕,使這片未墾的土地在機遇中充滿了勃勃的生機。

暮春初夏時節,筆者被人社部門分配到涇川縣涇明鄉工作,按照有關要求,進駐山底下村,走進這個雖然在名字上土裡土氣的地方,但立刻被新農村建設的氣象所吸引。只見一排排嶄新整潔的房屋飛檐翹角,一條條寬敞平坦的大道直通農家。農家院落整齊劃一;新建的小康屋正在拔地而起,在建的村幼稚園每天在向村民匯報著正在長大的訊息;一排排日光溫室,一個個規模養殖場,一片片千畝優質果園……在陽光雨露下,在燦爛的笑聲中,熠熠生輝,新鮮亮麗。

新天地里新生活

自2009年涇明鄉山底下村被省委、省政府確定為社會主義新農村建設試點村以來,縣上認真按照新農村建設“二十字方針”的要求,整合項目資金,狠抓措施落實,分年實施各類項目取得了良好成效。經過兩年多時間,投資數百萬元的山底下新農村建設項目已全面投入使用,正在申報省市驗收。在新農村建設的帶動下,該村僅去年就實施基礎設施、增收項目、科技扶貧三大項18個子項目,受益農戶401戶,1834人,農戶覆蓋率達到95%。

新農村建設,讓山區的農民生產生活條件得到改善,許多新居里嶄新的現代家具、寬敞的鋁合金窗戶、豪華氣派的房屋裝潢、豐富的家用電器,讓人有一種身在都市的感覺。出門看看,沼氣灶、自來水應有盡有。娃娃上學不出村,衛生所、“農家書屋”、農家連鎖小超市就建在家門口。

新農村里新風貌

新農村建設通過開展“三清四改”為主要內容的農村環境綜合整治活動和“一池三改”項目的建設,村容村貌整潔乾淨,生活環境明顯得到改善,人居環境明顯改善。以涇明鄉山底下村為例,投資200萬元統一規劃建成的50戶農宅建設工程和投資23萬元建成的“五保家園”靚麗家園,配套以大門、圍牆、餐廳、衛生間、電視等其他配套設施,足以和大城市相媲美。不僅改善了民眾的居住條件;同時實現了全村孤寡老人老有所養的問題。籌資30萬元修建的占地面積5.5畝的村文化廣場,配合栽植的風景樹120多棵,美化和亮麗了村莊環境, 實現村民活動有條件、有場所,極大的滿足了農民民眾精神文化生活,成為農閒季節村民們喜愛的休閒場所。村莊出處顯示著“靚、潔、美”的美好風貌。

“農閒時節有活乾,不打麻將不打牌,農家書屋轉一轉,富了腦袋富口袋。”農閒時節,鄉村農家書屋裡翰墨飄香,村民一有空就都去村裡的農家書屋看看書報,有的在看《甘肅日報》、《甘肅農民報》、《平涼日報》等報刊,有的在看反季節蔬菜種植、科學養殖等方面的書籍,前來借書、還書的學生們更是絡繹不絕。為滿足廣大農民民眾日益增長的精神文化需要,涇明鄉把農家書屋建設作為為民承諾要辦的實事之一,積極爭取國家、省、市等相關部門的支持,多方籌集資金,建成了山底下村、雷家溝村等12個農家書屋。在各村的農家書屋裡琳琅滿目的種植、養殖、文化教育、農村政策、法律知識等圖書應有盡有,有效解決了村民無書讀沒報看的難題,很多村民通過借閱農家書屋的圖書,學到了實用技術,掌握了致富信息,豐富了業餘文化生活。村民們高興地說:“以前在過年的時候除了喝酒打牌,就閒著沒事幹。現在好了,我們可以到書屋裡找自己需要的書看了。”山底下村民王民告訴筆者:“前些日子,我家養的豬突然病了,於是就到農家書屋查閱了有關養豬防病知識,然後對症下藥,豬病很快就好了,農家書屋為我幫了大忙。”如今,農民遇到種植、養殖等方面的困難,首先要去的地方是農家書屋。農家書屋已成為農民增收致富的“致富加油站”和“精神樂園”。上農家書屋借書、看書成了村民的新時尚。

今日的涇水河畔,山更綠、牛更壯、羊更肥,農民的錢袋子也鼓了,新農村建設步伐正在扎紮實實穩步推進。

新農村報導涇川訊(記者 史政偉 通訊員 燕君明)今年以來,涇明鄉為徹底解決街道街路嚴重破損、排水不暢、人行道高低不平、硬化不統一、街道照明設施不配套等問題,改變街道“髒、亂、差”的現狀,確保街道街路安全暢通,提升街道整體形象,給人民民眾創造良好的投資商貿和人居環境。該鄉搶抓發展機遇,奮力推進街道開發建設。成功實施了街道柏油罩面、人行道水泥硬化、綜合市場開發三大工程。 5月初,由縣交通運輸局負責建設,實施鄉街道改建工程,本工程長986米,設計瀝青混凝土路面,路線由西向東,路基寬度13米,路面寬度12米,目前該項工程已與今天開始進行瀝青混凝土罩面,預計年底將竣工運行。鄉政府及時跟進,將原設計路面統一拓寬為12米,從而使街道整體和諧、美觀、統一。

8月初,適時啟動了街道人行道水泥硬化工程,該工程計畫硬化面積1.6萬平方米,栽植國槐400餘棵,安裝太陽能路燈12盞,統一更換設計商業門點牌匾,採取“縣上爭取一點、鄉上籌資一點、村上籌集一點、個體工商戶捐助一點”的集資模式,共籌集資金120多萬元,實施人行道“硬化、綠化、亮化、美化”工程,目前該項工程正在進行人行道水泥硬化,預計11月初完成竣工。

與此同時,規劃在街道北側建設兩層上宅下店式商住樓兩幢,建築面積1700平方米,水泥硬化市場5376平方米,新建長50米、寬12米的網架大棚兩座,安裝太陽能路燈4盞、栽植雲杉等長青樹木30棵,配套修建公廁、排洪排污渠道等公共服務設施。標準化市場建成後,該鄉小城鎮建設水平將顯著提高,發展環境得到最佳化,服務水平不斷提升,可吸引外地客商前來投資,新增個體商工商戶30戶,投資達到500萬元。目前該工程已完成地基與基礎施工,年前將完成主體施工。

整個項目實施完成後,涇明街道的面貌將會極大改觀,實現硬化、綠化、亮化、美化,重樹涇川東大門的形象,提升涇明鄉小城鎮建設的檔次,將為涇明的快速發展創設良好的投資貿易和人居環境。