一、概況

1973年在濼口處測得每立方米含沙量高達221公斤,河床隨水位漲落沖淤很不穩定,平均每年增高0.1米。

大橋橋址處及附近,年均降水量為685毫米,年最大降水量為1164.8毫米,年最小降水量為320.7毫米。一年有3個汛期:12月至次年3月為凌訊期,最大凌速3.26米/秒,開河流凌時易卡冰結壩,危害堤防;5月~6月為桃汛期;7月下旬~10月為洪汛期,最大流量為11940立方米/秒、流速達4.4米/秒,最高水位曾達32.14米,超達大橋警戒水位0.06米。

橋址處,地震烈度為6度。

二、勘測設計

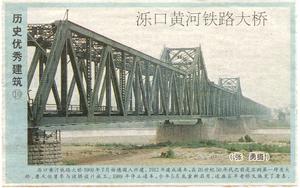

1899年5月《津浦鐵路借款草契約》簽訂後,德國孟阿恩橋樑公司為選鐵路

越黃河的橋址,自1901年起,在濟南附近黃河上、下游90公里的範圍內,進行了歷時3年的勘測、比選,認為在濼口鎮建橋較為適宜,並提出河段工程說明及建造圖式。1908年8月12日,德國孟阿恩橋樑公司與津浦鐵路北段總局正式簽訂了建造黃河橋契約。

即將開工之際,山東省道員丁達意考慮到建橋後橋墩阻水,易引起河防險患,要求德國孟阿恩橋樑公司加大橋孔跨度、減少橋墩,雖經多次磋商無結果。1908年12月30日,郵傳部派顧問、中國鐵路工程專家、(北)京張(家口)鐵路局會辦兼總工程師詹天佑等來濟南協調。到濟後,先到濼口勘察,詳細了解險情和歷年水文變化情況,與各方多次商討,並考慮到當時的經濟能力,決定採用“減少橋墩、擴大橋孔、加固堤身”的方法來統一兩方意見。之後,又修改橋式達5次之多。1909年下半年確定:全橋12孔、橋長1255.20米;梁下留有充分的通航空間,一般水勢時水面距橋下桁梁10米,較大水勢時為7米。

橋上鋪設單線線路,留有鋪設雙線的餘地,但鋪設時桁架需另行加固;載重為E-35級;按7度地震烈度設防。

三、工程施工

1908年10月15日舉行開工“典禮”後,因橋式方案幾次變更,拖至1909年7月才正式開工。

河道北部漫灘較寬闊,建有8孔跨度91.5米簡支鋼桁梁;河道南部漫灘較狹窄,建有1孔跨度91.5米簡支鋼桁梁;主河槽之上為3孔鋼桁梁;左右兩孔為跨度128.1米的錨臂梁,並越過橋墩各向中間一孔延伸27.45米形成伸臂,伸臂與109.8米的懸樑以擺柱式活動鉸聯結,構成跨度164.7米的一孔。鋼桁梁總重8625噸。

大下部結構自北岸算起,第1~7號橋墩及南北兩橋台為鋼筋混凝土樁基礎,採用汽力鏇轉打樁機打入,共用樁1270根。施工時,曾使用“槓桿法”對樁柱進行載重測試,每樁承載能力達150噸,為設計載重能力的2倍。第8、9、11號橋墩為氣壓沉箱加樁基礎,第10號橋墩為氣壓沉箱基礎,沉箱採用內挖法下沉。為避免洪水沖刷,分別在4個橋墩周圍打築木排樁,稜角處使用鐵樁,樁圍之內挖出泥土,充填石塊,然後用水泥封頂。

全橋基礎以上的墩身、台身均用混凝土澆築,表層以料石鑲面。

1912年11月,大橋完工。造價為1165.8893萬德國馬克,折合當時庫平銀454.56萬兩。1912年11月28日,由津浦鐵路北段總局總工程司德浦彌勒負責驗收,經對軌道及橋樑各部位檢測,均符合設計標準。檢測大橋載重能力時,採用了較原始的“劃痕法”和“馮次樂夫氏測量器”,各孔均能滿足設計要求。29日,由橋樑公司正式交付津浦鐵路北段總局管理。至此,津浦鐵路全線貫通,結束了以黃河為界分南北兩段通車的局面。

建國後,大橋一直由濟南局濟南工務段濼口橋樑領工區負責檢查、保養和維修。

四、修復、防護、加固

(一)破壞與修復1928年,南京政府國民革命軍北上攻打奉系軍閥張作霖。5月,據守山東的奉系軍閥張宗昌潰逃時,炸壞大橋,第8號墩頂部被炸去約3.8米,第8孔梁及第9孔的端橫樑墜落在橋墩上。後由津浦鐵路管理局發包給南京裕慶公司修復,1929年4月先行通車,7月全部完工,共投資2.01萬元。 國民黨軍閥中原大戰爆發後,1930年端午節前後,蔣介石部與閻錫山、馮玉祥部隔河炮戰,擊傷鋼樑多處。1931年,由津浦鐵路管理局大修加固,共耗資2.67萬元。

1937年11月,日本侵略軍南犯濟南,山東省政府主席、第五戰區副司令長官韓復榘率部潰退時,組織鐵路工程隊將大橋炸毀。第9、10號橋墩水面以上全部被炸飛,3孔懸臂樑斷裂墜入河中,第3、4、5、6、7、8各孔鋼樑均一端墜地,鋼樑桿件被炸傷87處之多。日軍占領濟南後,於1938年1月由日本黃河橋工程事務所施工,7月修復通車。共投資376萬元,用鋼材4000餘噸。因懸臂樑損壞嚴重,更換為日本鐵道部大臣官房研究所設計、日本汽車製造株式會社製造的新梁。架梁時出於軍事需要,未待鉚合,即強行通車,致使第10孔孔梁下撓240毫米,給大橋留下隱患。

1949年2月,國民黨軍隊派飛機轟炸濼口黃河特大橋,炸傷懸臂樑,當時進行了焊修。1959年又進行大修加固。

1910年,洪水將正在施工中的第10號墩基礎沖毀,發覺原設計欠妥,後增加了沉箱下沉深度。

1958年,大橋經歷了二百年一遇的特大洪水衝擊,橋墩護樁沖刷嚴重。7月23日洪峰最大,其流量為11940立方米/秒,流速為4.4米/秒,持續時間長達5個小時。8月6日,周恩來總理飛抵濟南,在山東省和濟南局領導同志陪同下,步上大橋,察看水情,詳細詢問了防洪措施及大橋的使用情況,要求一定要確保大橋安全,保證鐵路正常運輸。7日,濟南局確定了大橋的防洪措施,11日開始施工,採用了打鐵樁加強橋樑平面的穩定性、修築防水屏障阻擋水流衝擊等方法,同時對10號橋墩拋石籠加以防護。事後測知,該方法對防止橋墩遭受沖刷起到了重要的作用。施工中,濟南局基建處第一線橋工程隊戈福增技師建議,把原用鐵絲編制的石籠改為竹篾編制,節約了大量金屬材料,並改進了劈竹刀具,提高工效15倍。21日,大橋防洪工程提前兩天完工,保證了津浦鐵路幹線的暢通。

1970年,冰排阻塞河道,危及大橋安全,中國人民解放軍駐濟部隊開炮炸開冰凌,消除了特大凌汛的威脅。

建國初,針對大橋存在的病害的隱患,採取了限制雙機聯掛及通過大橋的列車速度不得超過20公里/小時的措施。1951年9月,鐵道部工務局橋樑檢定隊對該橋進行了全面檢測,認定:9孔簡支梁最低等級為中-23級、3孔懸臂樑最低等級為中-25.2級,不需要採取限速措施,但仍應限制雙機聯掛,防止超載。同時,依據檢測結果,進行了整修和加固。

1960年及1966年又進行了結構試驗,各項指標尚能滿足要求。但對第10孔鋼樑下撓對承載能力的影響,未能做出結論。1981年,濟南局工務部門對大橋上部結構進行了重點測量、檢查和檢算。1982年,由濟南局橋隧大修段進行了加固。

由於黃河水含沙量大,河床淤高快,特別是進入上個世紀90年代,橋址河床平均淤高2.3米,其間河堤連續加高了三次。因防汛安全需要,當時國務院和鐵道部檔案規定,從1991年4月21日起,大橋停止客貨列車通過,全橋封閉,所有客貨列車改經位於齊河縣的曹家圈大橋橫渡黃河,飽經滄桑的濼口大橋終於結束了使命。