簡介

溫度梯度

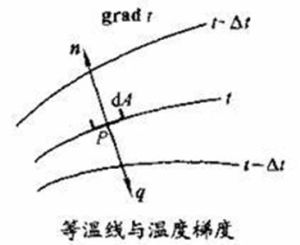

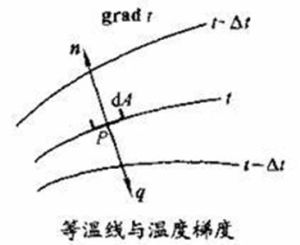

溫度梯度溫度梯度是指傳熱介質的溫度與其周圍空氣溫度的差值,其差值越小,則冷卻系統的的有效性越高。阻力係數是空氣流過散熱器、進排氣格柵、冷卻氣道時的阻力與冷卻風道的總壓力降之比;溫度梯度是房間工作區以上每升高1M空氣溫度增加的數值。一般利用立體觀察建立三維空間模型來判讀影象,是指物體反射太陽輻射的大小在像片上所表現出來的黑白(顏色)深淺程度。溫度梯度是指溫度變化率最大的方向,因此當在等溫面內側測溫時對測溫元件影響最大的是垂直於等溫面的內部溫度。溫度梯度是自然界中的一種現象。溫度梯度是指大氣的主要熱源是在地球表面,距離地面越遠,氣溫就越低,氣溫隨著高度增加而降低。溫度梯度在具有連續溫度場的物體內,過任意一點P溫度變化率最大的方向位於等溫線的法線方向上,稱過點P的最大溫度變化率為溫度梯度,用gradt表示。溫度梯度是一個矢量,具有方向性。它的方向是沿等溫面法線由低溫指向高溫方向。溫度梯度屬於大氣聲學,19世紀中葉以後,物理學家雷諾、斯托克斯和廷德耳等人溫度梯度開始進行研究。

計算原理

溫度梯度

溫度梯度溫度梯度計算方式是依據對流層

對流層的位置約由地面至12公里的高度。在對流層里的氣溫隨著高度增加而降低,大約是每上升1公里下降6.5℃,由於溫度的變化大,使得空氣不穩定而有對流產生,所有的氣象變化均發生在此層中。同溫層的位置約由地面12公里至50公里的高度。

同溫層里的溫度變化和對流層相反,是隨高度增加而略增,在這層里的空氣對流及渦流的情形非常微弱,大氣中的臭氧層便在此層的溫度隨高度的增加而銳減。游離層的位置在離地面80公里以上,空氣極為稀薄,並且游離化,此層的溫度隨高度的增加而上升。

離地面愈高,大氣壓力愈低,今以一絕熱箱形裝置來仿真不同高度下的氣壓狀態,並量取其溫度。發現每上升一千公尺高度時,氣溫大約降低攝氏一度,這種溫度隨高度直線遞減的關係,稱為大氣絕熱遞減率。當大氣的溫度遞減率高於絕熱遞減率--即每升一千公尺,溫度下降1℃以上--時稱為超熱狀態,此時由於溫度變化過大造成不穩定的氣流,溫度梯度差異大。反之,當大氣的溫度遞減率低於絕熱遞減率時(即每升高一千公尺,溫度下降1℃以下),稱為次絕熱狀態,此時因溫度變化小,氣流穩定,溫度梯度差異小。

由於陽光地球最大的能量來,所以源地球表面或大氣的溫度受吸收陽光的多寡而定。影響溫度梯度高低差異。

生態學影響

溫度梯度

溫度梯度溫度梯度與生物的活動和生物分布密切關聯。各種生物的生長發育和繁殖都有一定的適溫範圍,適溫範圍以外的溫度影響生物正常的生命活動甚至造成死亡。自然界中的溫度梯度限制了生物的活動和分布。例如,湖泊水面溫度升高時,某些浮游生物即移向下層水域,以其為食的其他生物也隨之移向該區域。又如,中國峨眉山植被的垂直分布便由該山地垂直溫度梯度所決定:600米以下的丘陵地帶的植被主要是常綠闊葉林,600~1100米的低山帶是常綠闊葉林、落葉闊葉林和針葉混交林,1100~1900米的中山帶是落葉闊葉林和針葉混交林,1900~2800米的高山帶是針葉林,2800米以上地區則為高山草甸。那裡的鳥類分布也隨植被而變動;在中山帶以畫眉為主,高山帶主要有鷦鷯等,中山帶以上的繁殖鳥以鶥類為主。

溫度梯度不僅隨季節變化,而且隨地形具體情況也有很大差異,例如,在中國,秦嶺北坡就小於南坡,北坡年平均溫度梯度-0.45℃/100米,南坡卻有- 0.54℃/100米。主要原因是在冬季,北坡有冷空氣經常聚集,減少了盆地與高山的溫度差值。北坡冬季月溫度梯度只有-0.34℃/100米,而南坡處在冷氣流的北風位置,1月仍有-0.54℃/100米,但在夏季這種情況並不存在,南北坡溫度梯度都是-0.55℃/100米。

在中國,因緯度差異造成的水平溫度梯度對植被分布的影響也較為明顯,大體是:東北平原是森林草原地帶,華北是夏綠林地帶,長江中下游是落葉闊葉林和常綠闊葉混交林帶,江南丘陵及南嶺是常綠林,東南沿海和海南島則是熱帶雨林和季風林。農作物的分布也有很大差異:華北平原以麥、棉、雜糧為主,江南丘陵、四川盆地和東南沿海則以水稻為主。另外,由於自由大氣的調節作用,高山上的溫度年變化和日變化也是隨高度的增加而減少的,用最熱月溫度減去最冷月的溫度的差值表示年變化,稱為年較差。九江的年較差為25.2℃,到廬山就降到22.7℃,年較差不僅隨高度減少也可因坡向不同而有差別。秦嶺以北的西安年較差達27.6℃,到華山降到24.2℃,可是在秦嶺以南的安康年較差只有24.2℃,與華山幾乎沒有差別。

動物的分布與遷徙由溫度梯度所決定。例如:在中國,三化螟主要分布在北緯36°以南地區,粘蟲因不能在東北或華北越冬而在秋季南遷,候鳥向南遷徙也是尋找適溫地區過冬。此外,多化性昆蟲在不同緯度地區的世代數也不相同,一般是隨緯度增高而遞減,如蝗蟲在北緯35°地區發生二代,在北緯23°地區則發生三代。

溫度梯度是冷暖氣團矛盾鬥爭的產物鋒產生的條件之一。鋒兩側的冷、暖氣團同下墊面間時刻進行著熱量交換,影響著鋒兩側溫度水平梯度的變化。如果冷、暖氣團各停留在更冷和更暖的下墊面上,熱量交換的結果,可能使冷氣團變得更冷,暖氣團變得更暖,冷、暖氣團間的溫度梯度比原來增大,鋒得到加強,但是這種情況在自然界是很少有的。而大多數情況是鋒兩側的氣團都移行到性質大致相似的地表面上,不論地表溫度是低於冷氣團或暖於暖氣團,或者介於兩者之間,氣團同下墊面間熱量交換的結果,不是暖氣團失熱更多,就是冷氣團得熱更多,都會使冷、暖氣團間的溫度梯度減小,利於鋒消。所以氣團的非絕熱變化,一般總是利於鋒消的。大氣中水汽的分布很不均勻,在一般情況下,暖氣團中含水汽較多,冷氣團中含水汽較少,因而成雲致雨主要發生在暖氣團中,所釋放的凝結潛熱也主要集中在鋒區暖氣團一側,這樣也會使冷暖氣團間溫度梯度增大,成為鋒的產生條件之一。