基本內容

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄

1.起稿:起稿最耗時又麻煩復雜,要求藝人善於從多方取材,糅入整幅構圖;要對民眾審美趣味有深切認知與高度敏感,更要能從全局上把握整幅構圖、分解紋式結構,並綜合考慮紅、黃、綠、藍等色的穿插組合效果,設計出活潑美麗的裝飾畫面。

.

.2.刻版:版是奠定花袱子藝術觀賞價值的關鍵環節。刻版材料選用較厚而結實的紙張,刻好後多遍刷上防水塗料。後人也有改用較厚硬的塑膠紙者。刻版要求藝人熟知畫稿並具有紮實的刀功,刀下刻出的線條流利圓暢、形象準確優美。

3.備布料純棉白布,尺寸大小依通用習慣規格不等。舊時家織土布幅面窄,包袱皮及門帘畫大都為小塊的,較大型包袱皮和門帘還須多幅拚縫。今機織品有多種寬幅布,故栽為1米見方的包袱皮最流行;門帘更常見1米以上寬、長度達2米多的。

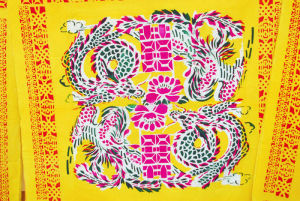

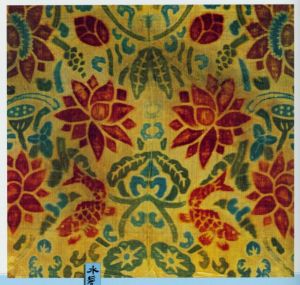

4.花樣選定,版樣取民間流行主題,皆是新鮮活潑、象徵美好生活的吉祥祝福紋樣,供顧主從中當面挑選指定。袱子邊角多見“四季花”,雙喜、萬字邊、中央是美麗的吉祥圖樣,“魚戲蓮”、“鳳凰戲牡丹”、“鴛鴦戲水”是永恆的主題;門帘上有一些人物題材畫面,如《才子佳人》、《牛郎織女》、《胖娃娃》等,也有順應特殊時代跟風潮而創製的主題版樣,如五十年代的“勞動發家”,六十年代的“自力更生”、“讀毛主席書”,七十年代的“鬥私批修”等。

5.調製染色劑,染料一般使用鹼性染料,常用色為黃、綠、紅、藍,以熱水沖調。鹼性染料容易著色且顏色鮮亮美觀,但有一弊,就是印染好的袱子經水洗會導致褪色。70年代前花袱子套用藍紫色而多有清潤之氣,80年代之後多不再用而突觀出了熱烈歡鬧的格調。

6.布局定位,將裁好的布料放案子上,用摺疊或測量等方式找出布面中心定好排版方位,以確保刷印出花式對稱和規整。

7.排版染色,採取分色套版印染,先刷印色淺且不易晾乾的黃色,常從中央紋樣的一半開始,搭版注意將三個邊留亭勻,印好再調轉印另一半中央紋樣。等晾乾之後再印第二種顏色;深色放在最後面染。顏色的樣數即換版刷印次數,每一道色刷畢都要將袱子搭起來晾乾。

歷史淵源

“花袱子”與印花門帘在鄉村生活中本是並不貴重的輕小型日用品;即使是這樣,20世紀80年代前期渭北各縣在民間美術普查中徵集到實物,仍見有許多年巳六七十歲的老太太當年結婚時陪嫁的印花包袱;即是說,渭北鄉間以印花包袱作為姑娘出嫁時的家妝,這一風俗至遲在20世紀二十年代就已存在了;這種婚俗文化需求是當地“花袱子”生產技藝興起的推動力量。從實物分析它們形式設計的完美性、工藝技術的成熟性,可以確信,渭北民間這種工藝品類的發生髮展,是在更為早遠的時代就開始了的。 .

.從全國範圍察看,與陝西渭北夾黃河相望的晉西南一帶,民眾生活中也曾流行類似的印花袱子;與陝西遠隔千里的山東魯西地區,也發現有型制、原理與渭北相類似的花包袱皮印染工藝。以上這些區域都曾是我國北方產棉基地,由此推測這一風俗及生產工藝或許還具有特殊的經濟文化史的背景因緣;但至今學術界未曾開展系統研究,尚不能完整地加以揭示。

經多年考察初步認定,韓城市是渭北“花袱子”生產最集中的地方。在1982年調查時,該市老縣城街上還存活多家家庭作坊,每逢遇集即在門外設攤;此外還有從各鄉鎮專程趕來擺攤經營的流動匠人,攤位前頗為熱鬧。當地老鄉們認為年輕人結婚時花袱子、花門帘在女子的陪嫁物中是必不可缺的。這些花袱子、花門帘,一直到60年代那時候,還都是各家趁趕會時由長輩陪著姑娘,拿著自己手紡家織而成的白粗布料,去找作坊或集市攤位,現場定樣、當面印製並交貨;回到家中,母輩還要在包袱皮四個角縫上色彩艷麗的“渾沌”。到20世紀80年代,鄉村家庭手工紡花和家庭織布開始逐漸衰落,所以做包袱皮與門帘用的布匹逐漸改由營業作坊從大紡織廠(那時大荔縣許莊就有省辦的棉紡識廠)進貨,在集市上當面印好作為商品出售。

當地民間歷史上最普及的布匹染色技術,首數家織粗布上的手工扎染(渭北盛產植物染料紅花,依習俗外婆要為外孫扎染大量紅底白花的尿布)。渭北一帶舊時還有許多做藍印花布的染坊,可惜當年沒有考察和保存下足夠翔實的有關資料;以這些為基礎,隨著經濟貿易發展,技術工藝逐漸複雜化,漏版刷印和多色套版施用在白布袱子上,實現了民間織物印染工藝的一大進步。據老師傅口述,“文革”以前印花袱子在渭北鄉村套用十分廣泛,不過從前袱子的規格較小、花子也較小、花樣較簡單,但是像“魚戲蓮”、“鳳凰戲牡丹”、“鴛鴦戲水”等卻是至今盛行的永恆主題。在50年代中期至70年代,80年代到90年代,因應社會意識形態的波動,都出現過一些“與時俱進”的新題材、新花色。

20世紀80年代初至90年代後期是渭北花袱子當代發展的一個高峰期,此期韓城市一些印花袱子作坊曾常年接待從本省的合陽、大荔、臨潼等地,甚至還有從山西省的河津,臨汾等地來的商販,他們定期購進花袱子製成品,運到各地銷售,很受老百姓歡迎。因此有些家庭作坊那時每年要雇兩個幫工才能完成訂貨。

自90年代末以後,花袱子手工印染生意在渭北開始逐漸減少:進入21世紀以來,可以說已瀕臨凋敞的危境。韓城市一些經營歷史長、技術水平很高的老家庭作坊如今處於停業、半停業狀態。還有許多老藝人已黯然去世,而他們的傳承人也很少再做印染,當年的繁盛景象如今因各種原因而不復存在了。

基本特徵

1.渭北花袱子、花門帘是我國傳統產棉區人民在長期生活實踐活動中創造出來的一項手藝工品種,它服務於民眾美化生活、裝點家室、增添喜慶氣息的風俗要求,青年女子結婚前必定要在母親陪伴下親自置辦它作為妝奩;置辦時是以“對”(雙)為單位,買回後由母親縫裝“渾沌”。它在生活實用品上體現審美理想,寄託母親的祝福和結婚女子的命運期望,演繹為一種廣泛流傳的美好習俗。2.舊時袱子的成品尺寸依手工織機寬度有限而較小,七八十年代起出現了採用機織布的90cm×90cm、100cm×l00cm大包袱皮。舊時設色相對穩靜優雅些,八十年代後用色鮮艷熱烈。構圖飽滿而清晰,花式淳樸而活潑,刀法剛勁簡潔,體現了非常地道的民間意味,飽含民間的審美意趣,同時也折射著時代的審美趨向性。

3.傳統花袱子自始至終皆以手工製作,所用材料工具以簡便和就地取材為主,工藝技術力術簡單實用,而在主題表達、骨架穿插、花式剪裁和色彩對比上努力創造,頗見匠心,深切地體現了渭北人民的聰明機智,藝術形式上民間意趣濃厚,具有渭北地方文化完整的典型意義。

相關器具與製品

相關器具主要有:●起稿用鉛筆、放大尺、毛筆、墨。

●刻版用刻刀,砧墊。刷紙版的防滲水塗料。

●成版,版一般包括邊子和內芯兩大類,邊子常以一條四圈通用,芯子也可只刻一小塊(1/2或1/4)版,重複調轉使用。藝人以積存的印版樣多、質優、品類全為尚。

●布料,一般用純棉白色平布,按需要尺寸裁用。

●染料,鹼性染料,有黃色、紅色、綠色和藍紫色等,後期多用黃、紅、綠三種。門帘常用黑色。

.

.●刷色用寬板毛刷、平頭畫筆;調配色漿的容器。

●小桌案、木板,鋪墊及清潔用布、坐凳。

製成作品:各種花色不同規格的包袱皮及門帘。

代表性的傳統花樣有:“四季花”、“龍鳳呈祥”、雙喜字、“獅子滾繡球”、“魚戲蓮”、“鴛鴦戲水”、“鳳穿牡丹”,以及“才子佳人”、“牛郎織女”、“仙女”等。

主要價值

1.民眾生活中的功能價值:作為婚嫁必需品的花袱子、花門帘,既用於包裹衣服、被褥等實用價值,又具有漂亮美觀的展示價值,增添了喜慶美好氣氛;對於出嫁女子來說,花袱子代表著人生重要時刻,寄託著幸福和美滿,是珍惜的紀念物。同時袱子花式及色彩等的活潑與熱情,注滿了娘家對女兒的留戀和祝福;因此它對民眾生活環境及人生心理上都具有重要的功能價值。 .

.2.社會文化價值:花袱子、花門帘民俗工藝流布範圍廣,民眾根基深;它是勞動人民智慧的結晶,立足淳樸的鄉土社會,反映著社會經濟狀況、時代生活方式和人文理想追求。花袱子的花式有著很多講究,在袱子四角多以“四季花”為裝飾、中央部分則大量使用對稱的吉祥紋樣,顏色鮮亮活潑,裝飾性強,具有熱情而富有朝氣的藝術審美性格,展現了動人的創造魅力。

3.技術文化價值:花袱子、花門帘的製作工藝以簡便求實效、從樸素中得瑰麗、化拙寓巧,變幻豐富,形成了成熟的技藝套路。從發展角度看,有希望開發成富有地方特色的旅遊紀念品項目。

瀕危狀況

1.改革開放以來,城鄉市場經濟的發展迅速推動著機械化集約式生產,機印花布和機制花袱子出現在渭北城鄉市場與傳統手工製品相競爭已經有好些年了。機制袱子的花式多系模仿傳統手工印染袱子,但由於它生產批量大,成本低廉和經營規模大實力雄厚,而傳統手工印花袱子的製作者為半農半商的小家獨戶,所操工序較為複雜和講究、成本較高、經營實力單薄,這就使得原傳統手工印花袱子的市場需求被大大截流,這也就致使以經營傳統手工花袱子印染為生的藝人們相繼棄藝停業甚至改行。2.思想觀念及生活節奏上的“現代化”,使得現代年輕人早巳看不到,也不關注民間的傳統工藝和民間文化的價值,他們或在外讀書、或打上賺錢。很少有人願意花費時間和精力,去學習那幾乎沒有利潤可得的民間手工技藝。

3.更可怕的是,當前社會上絕大多數人忙於事業或賺錢,不再關注那些樸素的民間文化遺產;這種主導的、強勢的潮流從根本上動搖著民間藝人的信念。許多民間藝人成沓成捆地丟棄乃至焚毀了傳沿數代的印花版,有許多人跟隨子女移居沿海城市養老走了,更不用說自然規律催促著老藝人走向默無聲息的死亡。原保存在民間的精彩的老印花袱子和老門帘,也面臨在被挖掘面世之前便遭毀棄的命運。對這項業已瀕危沁非物質文化遺產的搶救雖已顯遲慢,但確實勢在必行。

保護計畫

已採取的保護措施:1.在1982、1983、1984、1985、1987、1997年,項目申報人對渭北傳統花袱子工藝在韓城、合陽、大荔、澄縣等地反覆進行田野考察工作。2009年1—3月間,又對韓城市昝村鎮史新民等11家從業藝人進行專訪。積累了一定數量的文字、圖片、實物錄音及錄像資料。

.

.2.陝西省民眾藝術館、北京民族文化宮在1985年分別徵集收藏了相當數量的渭北傳統花袱子實物,為開辦文化展覽和推進學術研究奠定了有利的基礎。

3.省非物質文化遺產研究會目前正在抓緊製作材料,積極申報省級非物質文化遺產名錄。已與十數位老藝人協商,請保留底版,克服困難,繼續從事印染服務,滿足民眾的需求;同時提出尋找和培養苗子,繼承和發揚該項民間藝術的建議。

保護內容:

1.保護一批老藝人:重點落實對韓城市史代村史新民、李英蘭一家的保擴,給予榮譽鼓勵和經濟補助,改善其健康、生活及工作狀況,確保該家花袱子印染工技藝能夠繼續向下傳承;2.鑒於本項民間工藝流傳悠久、分布面廣,必須下大力在渭北各縣加強田野調查、深入系統地進行採集、採訪和社會經濟與手工藝史的科學研究。

3.聚集專業力量,協助改善花袱子印染原料,克服印花袱子遇水褪色的弊端;改進印花袱子產品包裝,刺激消費;降低成本(或通過國家補貼)、爭取與機制產品等價出售,提高與機器產品的競爭力,占有一定市場;通過宣傳,打出“品牌”,爭取取得技術“專利”保護。

4.協助重點藝人規劃建設有較高品位的經營陣地;同時籌辦手工藝技術的專題小型陳列,擴大社會輿論宣傳,鼓勵和鞏固民眾中相關風俗習慣,推動傳統花袱子的社會需求增長。

5.尋找更多的銷售渠道,使得生產與消費相協調並且形成較穩定的市場;憑藉印花袱子本身所具有的中國傳統文化魅力,爭取打進旅遊紀念品的國際市場。