簡介

古時廣州城珠江中露出水面的海珠石上古祠幽堡、亭台樓閣,是文人交友的好地方;興致來時,可在閣中吟詩作對。這塊超大的石頭由白堊紀紅色砂碩石構成,長約100多米、寬50多米,儼然一座小島,故又稱海珠島。島邊水流拍岸、榕蔭蓯蓉,是遊人划船的好去處;疲乏之時,還可在樹下納涼歇息。兩棵古老蒼勁的紅棉樹,花開時節,紅棉似火,映襯於碧綠如玉的江水中,別有一番情趣。每逢端午、七夕等傳統節日,人們乘船隨漲潮而上島,隨退潮而下島,島上更是熱鬧。1925年10月,廣州市政府將此島定名為海珠公園。當時園內的配置,實在漂亮。亭台樓閣,依次相接。尤其以玻璃廳為最大特色,一入其中,幾疑皇宮大廈,忘了置身於公園之內。1926年7月4日,舉行開放典禮,成為廣州市民常去之所。儘管設施還不完善,但臨時搭起的竹橋卻聯通了廣州人的興致。這裡雖小,但與當時第一公園(即人民公園)相比毫不遜色。

由於珠江河道變窄,1931年修築沿江西路時,海珠石被埋置於地下。2000年,在沿江西路的市政施工及“會景灣”建設中被重新挖掘出來,有關部門已作了將來保護展示規劃。現狀海珠石位於沿江西路新堤一橫路至新堤二橫路之間,確切位置仍需作深入的勘測。

總體設計

海珠石保護規劃總體設計是採用“隱喻”與局部原貌恢復相結合的思路的延續與深化:在保證沿江路車行的情況下,封閉新堤二橫路,通過歷史遺蹟、台階狀下沉式觀賞空間、丁字行散步道三種不同的設計要素匯集一起,形成內有海珠石遺蹟作為視線焦點,外有“丁字形”散步道連貫,中有台階狀觀賞空間穿插,形成一個現代都市裡易於到達、觀賞、逗留的歷史遺蹟景觀場所。

歷史事件

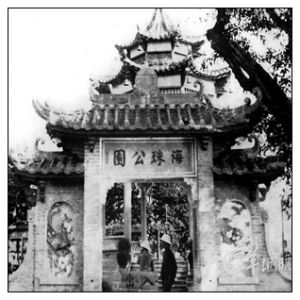

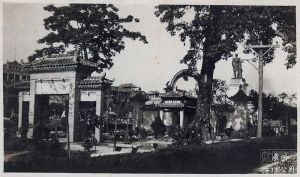

海珠公園(海珠島)

海珠公園(海珠島)宋代羊城八景稱此地為“珠江秋月”。南宋時,少年李昴英在海珠石(島)結茅上讀書,並與一幫同道中人結社交往。相傳島上的珠江閣,也是當年李昴英讀書之處。島上有一高台,是觀月的好去處,故取名“得月台”。李昴英曾在此居住三年苦讀聖賢之書後成為嶺南地區首位探花,因此,此台亦名探花台。後來,他捐錢在這裡建造海珠慈度寺。

李昴英去世後,為紀念他解廣州叛軍1235年之圍,人們在慈度寺旁建祠名為文溪祠(因李昂英的故號叫“文溪”)。

明代羊城八景稱此地為“珠海晴瀾”。

海珠公園(海珠島)

海珠公園(海珠島)清代羊城八景稱此地為“海珠夜月”。順治年間,為防範外敵,清政府在島上建築炮台,安放大炮二十座。後來叛軍造反時,曾一度占領海珠炮台,並利用炮台轟擊清軍。經過激勵戰鬥,清軍收復了炮台。其後,考慮到廣州已有虎門炮台拱衛,海珠石上的炮台軍事作用不大,清軍便炸毀了炮台。

清朝雍正九年,布政司王士俊、按察司黃文偉、糧道陶正中、鹽道馮元方又捐款在得月台上建了一座文昌閣。站在閣上,眺望廣州,山、海一覽無遺。海珠島上人們流連忘返,人們把這裡當做休閒的好去處。

第二次鴉片戰爭時,英軍占領此島,用長釘在紅棉樹上作梯,窺視廣州城內的清軍布防情況。

安放在省總工會前的原海珠公園的程壁光紀念碑

安放在省總工會前的原海珠公園的程壁光紀念碑清末的1905年,廣州市始設水警。清政府在珠江水上設水巡總局,直屬於廣東水師提督衙門。1912年,隸屬廣東省城警察廳的水巡總局改稱警察第十二區署及第一、二、三、四、五分署。警察第十二區署也設于海珠石上。

民國六年(1917年)孫中山率領海軍南下廣州開展護法運動。十月,孫中山為大元帥的中華民國軍政府海軍艦隊在廣州海珠石設立海軍辦事處。

1918年2月,海軍上將程璧光在海珠的碼頭遭人暗殺,孫中山下令舉行國葬,並由外國人雕的銅像立於海珠島的東端。民國政府決定在海珠公園為他立碑,由汪精衛撰寫,碑文如下:故海軍上將程公璧光,治海軍四十年,於民國五年任海軍總長。持大節,尚廉信,屹然為天下重。六年亂作,奉黎大總統南下,遂與今總裁孫公定大計,偕今總裁林公率艦隊至廣州,倡護法,國命賴以弗墜。(民國)七年。當年程璧光率領中國海軍首次訪美,獲得極大榮譽。

1925年廣州市政府在此建海珠公園。

1931年陳濟棠因擴建新堤,將海珠島劃入填埋範圍,並炸去露出地面的岩石,大部分被埋置於地下。