典故出處

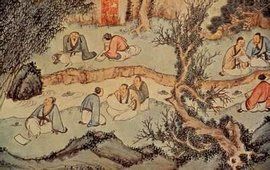

永和九年(353年)三月初三上巳日,晉代有名的大書法家、會稽內史王羲之偕親朋謝安、孫綽等42人,在蘭亭修禊後,舉行飲酒賦詩的“曲水流觴”活動,引為千古佳話。這一儒風雅俗,一直留傳至今。當時,王羲之等在舉行修禊祭祀儀式後,在蘭亭清溪兩旁席地而坐,將盛了酒的觴放在溪中,由上游浮水徐徐而下,經過彎彎曲曲的溪流,觴在誰的面前打轉或停下,誰就得即興賦詩並飲酒。據史載,在這次遊戲中,有十一人各成詩兩篇,十五人各成詩一篇十六人作不出詩,各罰酒三觥。王羲之將大家的詩集起來,用蠶繭紙,鼠須筆揮毫作序,乘興而書,寫下了舉世聞名的《蘭亭集序》,被後人譽為“天下第一行書”,王羲之也因之被人尊為“書聖”。而《蘭亭集序》也被稱為“禊帖(tiè)”。

常用詞條

流觴曲水,是中國古代流傳的一種遊戲。夏曆的三月人們舉行祓禊儀式之後,大家坐在河渠兩旁,在上流放置酒杯,酒杯順流而下,停在誰的面前,誰就取杯飲酒。這種遊戲非常古老,逸詩有云:“羽觴隨波泛”。

“流觴曲水”源於上巳節這一古老風俗。上巳指夏曆三月的第一個巳日。周代有水濱祓禊之俗,祓禊指洗濯身體以除去凶疾的一種祭祀儀式,朝廷指定專職的女巫掌管此事。《詩經·鄭風·溱洧》記載有鄭國陽春三月祓禊的情景。漢代時三月上巳確定為節日。《後漢書·禮儀志》載:“三月上巳,官民皆禊於東流水上,洗濯祓除,去宿垢,為大潔。”魏晉以後上巳改為三月初三,成為一個重要節日,洗濯身體的風俗逐漸演化成臨水宴客和郊外踏春。

東晉永和九年(353年)三月初三的上巳節,會稽內史王羲之偕親朋謝安、孫綽等四十二人,相聚會稽山陰(今浙江紹興)的蘭亭,修禊祭祀儀式後,舉行流觴曲水的遊戲,四十二人人飲酒詠詩,所作詩句結成了《蘭亭集》,王羲之為該集作《蘭亭集序》。從此流觴曲水,詠詩論文,飲酒賞景,歷經千年而盛傳不衰。

“流觴曲水”這一風俗也東傳至日本,演變成女兒節的一個習俗。