基本概況

法薩盧斯戰役

法薩盧斯戰役法薩盧斯戰役戰役日期:公元前48年8月9日

地點:希臘法薩盧斯

結果:平民派勝利

參戰方:平民派VS貴族共和派

平民派:凱撒,馬克·安東尼

貴族共和派:格奈烏斯·龐培

平民派:22000正規軍、5000-10000輔助兵及同盟、1800同盟軍騎兵、40000-60000正規軍

貴族共和派:4200輔助兵及同盟、5000-8000同盟軍騎兵

傷亡:平民派1200一說傷亡200人以下、貴族共和派6000一說15000人,被俘24000人

開戰之前

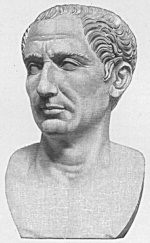

法薩盧斯戰役愷撒

法薩盧斯戰役愷撒法薩盧斯戰役戰役龐培在愷撒越多盧比孔河,內戰爆發後不久,疏於抵抗的龐培與元老院便於前49年逃離義大利本土前往希臘以便在那裡組織軍隊抵抗愷撒。由於缺乏可以與馬爾庫斯·比布盧斯統帥的強大艦隊相抗衡的艦隻,且獲得了義大利以東各行省、附庸國在人力、物力和財力上的支持,因此愷撒沒有直接前往希臘,而是向西鞏固其在西地中海的勢力範圍,特別是對付龐培留在伊比利亞的7個軍團的殘餘勢力。在攻下馬賽這個希臘人的殖民地,以及短短40天的戰役,愷撒收復了內、外西班牙行省,並且建立了一隻小型艦隊。此時,愷撒再次將目光聚焦在希臘的龐培軍隊。

前48年1月5日,愷撒巧妙地避開了龐培的艦隊,率領7個軍團渡過亞德里亞海,在埃皮爾登入,並輕而易舉地攻下了阿波洛尼亞。

雖然占有人數上的優勢,但是龐培知道愷撒的部隊經驗豐富,因而沒有主動進攻愷撒的部隊,而是嘗試切斷愷撒的補給線,想讓後者的部隊因忍飢挨餓而自動潰敗。由於龐培的過分謹慎,他正喪失戰場主動權,當愷撒一路追殺到迪爾拉奇烏姆(Dyrrhachium,在今阿爾巴尼亞)時,竟以少數兵力構築工事“包圍”龐培,但是由於迪爾拉奇烏姆靠海,而龐培又掌握制海權,愷撒無法切斷龐培補給線,相反自己卻差點因為龐培的一次奇襲而覆滅,不得不轉向南面。

龐培則在色薩利與在其他貴族共和派成員匯合,在後者的再三催促下,龐培在法薩盧斯附近與愷撒正面遭遇。此時愷撒擁有一支人數較少,但是經驗豐富的部隊,包括:

從高盧戰爭中一直跟隨愷撒的老兵部隊—愷撒最喜歡的第十騎兵軍團(騎兵是其名稱,而不是軍團類型),以及第八奧古斯塔、第九西班牙以及第十二雷神軍團;

雖然名義上有7個軍團,但是這些軍團幾乎每個都缺員嚴重。由於之前在迪爾拉奇烏姆的損失得不到補充,再加上愷撒希望每支部隊能規模更小些以便快速機動,因此有些軍團甚至只有一千人,而當時的滿員軍團(含輔助部隊)應當有6,000人。

反觀龐培這邊共有9個軍團的兵力,同時還有大量的輔助部隊,而且他已經得到了來自敘利亞的另外兩支軍團的增援。他擁有人數更多的部隊,但是這些部隊大多作戰經驗不足或者是剛剛組建,而且龐培還在同其他元老們爭論是否應當在法薩盧斯與愷撒交戰。

交戰過程

法薩盧斯戰役

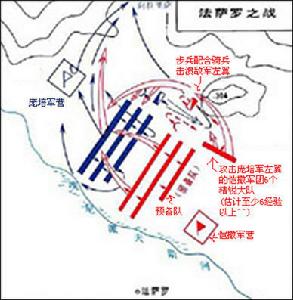

法薩盧斯戰役法薩盧斯戰役戰役雙方部署

雙方指揮官都十分重視側翼,希望通過側翼進攻打敗對方。由於戰鬥在埃尼珀斯河邊展開,愷撒的左翼以及龐培的右翼都臨近河岸,使得彼此都無法在這一側發動側翼迂迴攻擊,因此雙方都在另一側(即愷撒的右翼、龐培的左翼)部署了更多的力量,而戰役最重要的部分也是在這裡展開的。

龐培把他幾乎所有的騎兵部隊以及由投石手、弓箭手所組成的輕型部隊部署在了其左翼,希望能通過他占優勢的騎兵部隊獲得勝利。愷撒則把他的騎兵部署在了其右翼,正對龐培的騎兵。此外,他還異乎尋常地從各軍團共抽調了6個最精銳的步兵大隊,組成了第四線,以一定角度部署在主要步兵方陣的後側面對敵人的騎兵,並提醒他們勝負就取決於這幾個步兵大隊的勇敢了。同時,他還命令第三線在沒有他命令的情況下不得出動。龐培則將其步兵拍成10排,以防出現潰逃。

戰鬥經過

部署完畢後,雙方間留下的距離剛好夠雙方步兵發起衝鋒,但是龐培事先命令士兵不得出擊(有悖於當時的常規),據說他是使用了蓋尤斯·特里阿里烏斯的疲兵之計,想讓愷撒的部隊奔跑雙倍距離。但也可能是對自己軍隊的作戰能力、士氣以及遵紀等諸方面缺乏信心。這一戰術被愷撒經驗老道的百夫長們看穿了,因而在半路上叫停了衝鋒,並重整了隊伍,稍事休息再重新發起攻擊。

在河岸一側,輕步兵在重裝步兵接陣之前就已經發生了小規模的戰鬥。提圖斯·拉比厄努斯領導的龐培騎兵發起了衝鋒,大量投石兵和弓箭兵緊隨其後,成功擊退了愷撒陣中主要由高盧人和日耳曼人組成的騎兵以及輕步兵部隊。但是,當遇到愷撒的重裝步兵組成的第四線部隊時,拉比厄努斯被擊退了(愷撒事先要求其士兵將長矛戳入騎兵的面頰,而不是像通常那樣把其作為標槍投擲出去),騎兵們潰退到了周圍的山腳下。投石兵和弓箭手則被丟下,孤立無援地遭受殲滅。此時,愷撒將第三線部隊投入了正面戰鬥,幾乎同時愷撒的第四線部隊轉向開始從側翼進攻龐培。面臨正面及側後夾擊的危險,龐培預感到失敗已迫在眉睫,因而逃離了戰場。共和派軍隊潰不成軍,愷撒很快便洗劫了龐培的營地,並控制了其殘部。

戰前龐培(藍)布置所有騎兵於左翼,愷撒(紅)則從各個軍團抽調了6個步兵大隊組成了第4排

龐培(藍)騎兵擊退愷撒(紅)騎兵,但被後者第4排重裝步兵擊潰

愷撒(紅)第4排步兵轉向,龐培(藍)被從兩面包圍

雙方損失

據普魯塔克引述蓋烏斯·阿西尼烏斯·波利奧的記載,愷撒損失了1200餘人,而龐培方面損失了約6000人。但據愷撒的《內戰記》記載,此役他只損失了30名百夫長及不到200士兵,而龐培卻有15000人陣亡,24000人被俘,180面軍旗和9支軍團鷹徽被繳獲。

戰後

法薩盧斯這場戰役是羅馬內戰中的決定性戰役,龐培幾乎全軍覆沒,僅以身免。羅馬境內再無可以和愷撒抗衡的勢力,愷撒成為羅馬共和國的實際最高統治者。

戰後龐培逃亡埃及,並為托勒密十三世所殺,前三頭同盟就此結束。而羅馬內戰並未結束,以龐培的兩個兒子為首的貴族共和派繼續在埃及及亞非利加行省等地繼續與愷撒及其後繼者馬克·安東尼、屋大維鬥爭了數年。追趕龐培來到埃及的愷撒則在此處遇到了人稱“埃及豔后”的克利奧帕特拉七世。前44年,已被任命為終生獨裁官的愷撒為馬爾庫斯·尤尼烏斯·布魯圖等人所殺。

存在的爭議

法薩盧斯戰役龐培壁畫

法薩盧斯戰役龐培壁畫法薩盧斯戰役戰役現代學者對會戰地點有不同的看法,似乎最可能的地點應在河的北岸,平原的西端靠近小山的邊緣。這就與“龐培在平原西端的小山上紮營,愷撒將營地設定在平原上,靠近東邊”的說法相符;而老法薩盧斯要越過河流,倒是離悄愷撒的營地不遠。

愷撒先到達這個地區,選擇的營地在最初會使他獲得戰略優勢段有想到在會戰時會處於戰術劣勢的局面。愷撒的營地控制著肥沃的平原,中間有河流流過,交通線良好,可以獲得充分的糧食供應,他在戈姆菲(Gomphi)和墨特羅波利斯(Metrope-tis)使用剛柔並濟的手法,使得塞薩利亞(Thessaly)地區所有的城鎮,除了拉里薩以外,全部都投向他的陣營。目前平原上的穀物還未成熟。在另一方面,龐培為了確保到拉里薩的交通線通暢,才把營地設定在高地,並沒有考慮這個位置有什麼戰術上的好處。

愷撒本想發起一次襲擊來切斷龐培的交通線,但是可能會遭到被敵軍追擊的危險,甚至被逼在不利狀況下進行會戰。於是他希望龐培有所選擇:要么就是放棄戰術優勢,下到平原來會戰;再不然雙方對峙下去進行消耗戰。龐培一再拒絕接受對手每日的挑戰,使得愷撒軍的士氣日益高漲。

當人們回顧會戰的實際日期,愷撒的記載看起來與之非常吻合,因為愷撒要引軍撤離,所以龐培決定要在這日尋求會戰。雙方下達決心的動機都沒有適當的解釋。很多的記載看起來就是為了宣傳,才大肆渲染龐培和他的部下如何充滿傲慢和自信,說他們並不重視當前的軍事狀況,沉醉於勝利後在羅馬攫取職位和特權;毫無疑問,這種不良的意圖招來敗北的報應,驕縱自大的結果就要接受失敗的打擊。但是對於龐培為什麼這樣長期地拖延,為什麼要在這個關頭才決定會戰,始終沒有作任何說明。愷撒不認為龐培的決定是基於戰略著眼,當然也不會表示這個決定只是見機行事而已。但是他的報告裡有一段話,說明撤營和離去的理由,倒是值得仔細推敲。

聲稱他決定撤離的目的有三:

第一是要獲得糧食;

第二是尋找機會在行軍中會戰;

第三是拖垮龐培的軍隊,因為他們不習慣每日行軍的辛勞。

第三點理由根本無法令人信服,究竟龐培的軍隊像愷撒的軍隊一樣,從迪拉基烏姆急行軍到阿斯帕拉吉烏姆,再繼續前進到馬其頓和塞薩利亞;西庇阿和多彌提烏斯所分別指揮的一部兵力,也同樣要行軍經過這些地區。第二點理由比較說得通,要是龐培受誘放棄目前的位置在後跟進,一旦愷撒的態勢有利,就有機會尋求會戰。

要說第一點理由最有影響力,有人還是會懷疑;我們前兩次說過,愷撒最重視糧食的供應,無論如何,當他傍著厄尼庇烏斯河畔紮營時,穀物是沒有成熟,要說這時糧食供應無法維持,

已經撐不到穀物收成,看起來值得懷疑。龐培可以經由偵察人員得知愷撒的糧食狀況,計算出能撐多久,他一定會利用愷撒這個弱點。在悄愷撒的敘述中,已經說明龐培有計畫要在那天尋求會戰是在愷撒決定撤收營地之前。但是在龐培決定要會戰的日子,正好愷撒決定撤離,其間的關係不完全是巧合而已,對這點也沒有進一步的解釋。

阿皮安對雙方在會戰前的準備行動有詳盡的記載,前面討論的狀況都沒有提到,其間當然有誤會。不管怎樣,阿皮安認為龐培的交通線狀況良好,糧食供應充足;反之,愷撒一直受到要為部隊尋找食物這一很大的壓力。依據阿皮安的觀點,龐培從頭開始就用消耗戰來對抗悄愷撒。

認為阿皮安描述的最後階段很真實,反倒是愷撒掩蓋很多事實。龐培知道愷撒糧食供應不足,必須要儘快撤離,就在這個早上,看到愷撒的軍隊開始撤收營地,自己已經準備齊全,戰鬥命令已經下達,便立即前進到平原開始尋求會戰;雖然要放棄高地的有利位置,但是讓敵人受到奇襲,被逼在毫無準備的情況下開始會戰,利弊相抵後還是可以得到最大的好處。

就這個觀點而言,巧合之說煙消雲散了。龐培成功地迫使愷撒放棄目前的位置,現在機會來臨,當然要一決勝負;惟一沒有料到後果是他會慘敗。