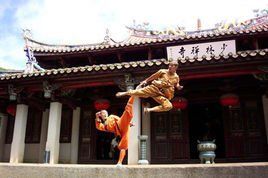

南少林武術

南少林武術由五祖拳、太祖拳、白鶴拳、五梅花拳等拳種構成了獨特而博大精深的拳術系統;是泉州歷史文化的重要內涵,也是中華傳統武術中的寶貴遺產。明清以來,它傳播到東南亞、台灣、香港、澳門和琉球等地,成為泉州南少林武術的支派。

三興三廢

唐始建於龍朔,一廢於天祐

泉州南少林寺

泉州南少林寺最早出現泉州少林寺記載的文獻,是唐·許稷《閩中記》,其云:“唐·高宗·龍朔元年(661年)元春之月,閩州之東有異物如大蟒,雙角八腳而巨鱗閃光,盤棲清源少林寺之西嶺峰頂。”可見在龍朔元年(661年)以前,泉州少林寺就已存在。(轉引自清·蔡永蒹《西山雜誌》,參見《泉州人名錄·許稷、蔡永蒹》、《泉南著述·西山雜誌》)

文獻也有關於唐·玄宗·開元、天寶年間(723—756年)泉州少林寺的記述。清·蔡永蒹《西山雜誌》轉引南宋·泉州知州事程卓主修的嘉定《清源志》(《清源前志》)載:“開元、天寶,東石許十一簿公(許稷之叔)、鄭子和、林光美泛舟游於洛陽江焉,遂登東嶽山,眺望天空,洛陽江水溶洋,水天一色,乃宿於少林寺僧舍。”(參見《泉南著述·郡邑志乘·泉州府志》)

一般認為,泉州少林寺是曾救援唐王李世民的智空所建。智空,字道廣,嵩山少林寺十三棍僧之一。其入閩,為閩武僧之始,傳十二門徒,有力能擒虎、善挾千斤之鼎者,有能執千斤之弩、能舞百節鏈錘、飛行迅速者……

泉州少林寺第一次被毀,是在唐·天祐四年(907年)。《西山雜誌·少林寺》云:“南唐·天祐四年,少林寺反王審知附梁,被毀”。(參見《泉州人名錄·王審知》)

《西山雜誌》還引《魯東詩集》、《紫雲詩集》與《青陽詩社詩》之記述作證明。《紫雲詩集》系宋·紹定壬辰(1232年)進士晉江人黃有孚所撰,“青陽詩社”系北宋·太平興國癸末(983年)進土南安人劉昌言及其弟劉昌齡所組織,《魯東詩集》系南宋·開禧乙丑(1205年)進士晉江人施夢說所撰。(參見《泉州人名錄·劉昌言》)

如施夢說《魯東詩集》有詩曰:

“少林寺宇築清源,十進山門萬丈垣;

百畝田圓三嶺地,千僧技擊反王藩。”

“王藩”即指閩王王審知。

宋二興於太平興國

泉州南少林寺

泉州南少林寺清·嘉慶·蔡永蒹《西山雜誌·少林寺》載:“(北宋)太平興國六年(981年)詔修也。”此為泉州南少林寺的第二次興起。

北宋·南安人劉昌言(參見《泉州人名錄·劉昌言》)詩:

“智空技擊法閩中,王氏附梁毀此宮。

遺蹟清源興國建,泉南到處少林風。”

興國即宋·太宗太平興國年號,公元976—983年。

劉昌言《桑蓮詩集》中又有句:“伏虎降龍出佛關,少林武藝射妖幡。”

惠安縣東橋鎮東湖村保存的張氏族譜複印件載:“仕志,字法義,以石雕名世,工巧絕倫,如泉州少林寺門前之石獅子……”張仕志是宋代人、張仕遜的胞弟,說明他參與了宋朝泉州少林寺門前石獅子的雕刻。根據族譜上關於泉州少林寺門前石獅子雕刻者的記載,可見當時少林寺在泉州已相當興盛。(參見《泉州人名錄· 張仕志 》)

民國十六年(1927年)刻本《武榮傅氏宗譜》引北宋·仁宗·康定元年(1040年)積溪尉楊拯文所撰《泉州護安功德院(即今東禪少林寺)記》,記載北宋初重修的泉州少林寺,規模宏大,占地約400畝。除了山門、大雄寶殿、藏經閣、天王殿、觀音殿、地藏殿及其他廊廡廚庫房舍之外,有五個堂,其名稱“曰法、曰祖師、曰十三、曰羅漢、曰玄女。”“法”即法堂;“祖師”即祖師堂,供奉少林初祖達摩祖師;“十三”即十三堂,供奉嵩山十三武僧;“羅漢”即羅漢堂,供奉羅漢;“玄女”即玄女堂,供奉九天玄女娘娘。

2002年復建天王殿時,從地下挖掘出石制寺廟構件40多件,其中塔座1個、塔蓋1個、與承天寺應庚塔相似的塔剎7個、石帽4個、柱礎4塊、石柱6根等,保存完整的直徑達1米的榫石就有20塊,體現出當時寺廟建築的宏大規模。 還從現場發掘出大量的瓦片和瓦蓋。專家推測,這些構件極有可能是唐宋時期泉州少林寺的建築構件。

唐、宋鼎盛時期,寺內曾住有武僧數千人。

泉州東嶽廟(東嶽行宮,參見《泉州寺廟·東嶽宮》),“在府治仁風門外鳳山之陽(南麓)”(清·道光《晉江縣誌·卷16·祠廟志》),“(南)宋·紹興二十二年(1152年)尚書張汝錫建”(清·乾隆《泉州府志·壇廟寺觀》),天壇即在其前。泉州少林寺建於唐,東嶽廟建於南宋,可能東嶽廟之地即為“少林寺反王審知附梁,被毀”後的隙地。

元二廢於至元

清·嘉慶間蔡永蒹《西山雜誌·統志》記載一條有關泉州少林寺千僧抗元、少林寺第二次被毀的重要資料:

“晉邑(晉江縣)三十六都臨海鋪十九鄉之一有統志(統志村)者,一心也,宋·景炎元年(元·至元十三年,1276年)清源少林寺千僧反蒲壽庚之降元也。

少林寺長老元妙之泉開元寺,聞密謀之謠,訪於歐陽子真居士也,為進士趙孟模之姑子者,悉蒲壽庚密謀唆都焉。唆都屠興化(莆田),親率虜騎三萬,下洛陽矣。

元妙俗為趙孟良也,回之少林寺,談之知客法空、武農法本、武樵法華、募化法正(知客、武農、武樵、募化均是泉州少林寺僧的寺內職務),請說勸蒲氏來客,元真率僧百人之萬安鋪(今惠安縣洛陽鎮),聞元兵沿途焚劫,將至橋南(今洛江區橋南)矣。元真為荷負米鹽菜,急趨之避。虜至,追至少林焉。

長老恭迓以謁之,談理請退師,不聽,山門一閉,鐘鳴於東,鼓柝於西,千僧具至,各備僧杖,儼如伍之待敵也。

唆都未至,先行奇握溫思兒兇殘成性,揮令沖少林,激起千僧之憤也。刀光劍影,一以當十,元兵屍橫清源城東,枕骸遍野也。

唆都至,發矢,千僧斃焉,存者百人也。法本、法華有騰空穿薝之奧,率奔臨海(今後諸一帶)也,期會王師(宋朝軍隊)之來。與歐陽子真會師城小東門之郊,眾立矢志要除蒲壽庚也。歐陽勸之免禍於趙氏南宗百家,僧許之,去焉,亡入德化(戴雲寺,《泉州寺廟·戴雲寺》)。”

《西山雜誌·少林寺》還載:“宋末,少林寺反蒲壽庚,千僧格鬥元兵三萬,元·唆都遣胡騎沖少林寺,寺僧被屠大半,而元兵三萬死餘數千矣。少林寺僧曰法本、法華,技武超群,劍光如飛,殺出生門,逃之德化戴雲山焉,建玄妙觀。”

文中提及的趙孟模,是宋太祖派下子孫,屬南外宗。《宋史·卷215·宗室表》載:“燕王派,孟模。”清·乾隆《晉江縣誌·卷30·選舉志》載:“淳祐元年(1241年)進士趙孟模。”《南外趙氏宗譜》並記孟模官至司戶參軍。

文中述及的“蒲壽庚降元”,是泉州歷史上的重大事件。清·乾隆《晉江縣誌·卷15》載:“景炎元年(1276年),宋·端宗即位於福州,尋入海,航於泉州港,命蒲壽庚將海舟以從。壽庚遂以蠟丸裹表,由水門潛出,與田真子(當時泉州的行政長官)叛降元。”(詳見《泉州人名錄·蒲壽庚》)

但少林寺被毀後,可能還有部分殘屋,故明·抄本《清源金氏族譜·麗史》載:“元·元統(1333—1335年)中……城中士有伊楚玉者,甫弱冠,讀書少林寺……夏六月,生至自潮州,居少林寺。”(參見《泉南著述·麗史》)

明三興於洪武

清·嘉慶·蔡永蒹《西山雜誌》:“泉州少林寺,明·洪武十年(1377年),(德化)玄妙觀法本(宋末千僧抗元後逃至德化的少林寺僧人)高齡百三十有五矣,勸募州官黃立中疏奏朝廷,敕修(泉州)少林寺。僧人傳技擊於泉南。嘉靖間倭亂,沿海村里大興練武。萬曆時東石武舉人蔡秉元是其例也。”

此為泉州南少林寺的第三次興起。

“鎮國東禪寺在仁風外東湖畔……明·宣德十年(1435年)重修,後廢。僧人修其舊址十分之一,兼祀知縣彭國光,以彭曾為僧復寺田也”(清·道光《晉江縣誌·卷69》)。

《明史·卷91》載:“泉州、永春尚技擊。”

明末·黃景昉《溫陵舊事》載:“吾泉郡拳棒手撲,妙絕天下。”

明代歷史上還發生過泉州抗倭名將俞大猷回傳少林劍技到嵩山少林寺的事。(參見《泉州人名錄·俞大猷》)

俞大猷嵩山少林寺《新建十方禪院碑》(收錄於俞大猷《正氣堂集》)說:

“予昔聞河南少林寺,有神傳長劍技。嘉靖辛酉歲(1561年),自北雲中(山西)奉命南征,取道至寺。僧負其技之精者,皆出見呈之。

予告其住持小山上人曰:‘此寺以劍技名天下,乃次傳而訛,真訣皆失矣。’……

小山而慨然曰:‘建院之責,愚僧任之,即平治其基經始也。劍訣失傳,示以真訣,是有望於名公。’

予謂:‘是非旦夕可授而使悟也。’

即擇其僧之年少有勇者二人,一名宗擎,一名普從,隨往南征。三載之間,諄諄示之,皆得其真訣。雖未造於得手應心之神,其十步一人,千里不留行,亦庶幾矣,乃辭歸。

越十有四五載,令萬曆丁丑歲(1577年)四月間,予適在京師神機營提調車兵,報有一僧求見,與之進,乃宗擎也。謂普從已化為異物,惟宗擎歸,以真訣廣傳寺僧,得其法亦多也。因欲戒壇聽戒,飛錫至此。

予喜,復授以《劍經》,勉以益求其精之意雲。”

俞大猷《正氣堂集》還有一篇《詩送少林寺僧宗擎有序》,除重說一遍上述之事外,說“眾僧所得最深者近百人,其傳可永也”。

嵩山少林寺德虔法師《少林武僧志》(北京體院出版社,1988年)稱:“《少林寺內傳》載,垣然和尚武功超群,受到(明)嘉靖皇帝(1522—1566年在位)的嘉獎。當年垣然和尚的高足月空法師曾受命帶領30多個打出山門的武僧,到福建泉州平倭立功,並在那裡建立一座南少林寺,做了該寺的方丈。”可知北少林寺的《少林寺內傳》明確記載明代泉州有個南少林寺,至於說是新建,則為誤傳。時至今日,閩南仍流傳著北少林武僧平倭的故事。

清三廢於乾隆

清·乾隆間,泉州少林寺第三次被焚毀,起因是“胡惠幹事件”。民間從清·光緒年間廣東人所撰的小說《萬年青》並始,一直到民國期間甚至近來的香港武俠小說,也莫不對“胡惠幹事件”繪色繪聲,大肆喧染,把它視為南少林寺被毀之因。

關於“胡惠幹事件”,清·嘉慶間蔡永蒹《西山雜誌》有詳細記述:

“晉邑(晉江縣)人胡甫之粵,被羊城(廣州)綸房工員毆葬。其子胡坤,字惠乾,亡入閩,就少林寺學武,懸木於空、四面擊、金鐘罩、鐵布衫之法也。

少林寺十三進,周牆(高)三丈,寺僧千人,隴田百頃,樹林茂郁,掩映少林寺于山麓。僧分十級也:禪房、方丈、長老、住持、當家、香火、緣齋、武練、武農、武樵。千僧之中皆能武,三武有◇技也。寺造柴羅漢、活機紐,僧人均無法逃遁,世稱十八柴人。

胡惠乾學末滿期,報父仇心切,半夜逃,打格柴人至十七門,倒從竇扒走也。師兄有佛情,乃釋之捨去焉。

胡竟專打絲綸房,毆傷命者多。粵人之不甘心,委白進士結連官府,大興擂台,故有方世玉之打擂也。

五梅尼姑初亦袒護方世玉,後受清官之敕而踏死方世玉焉。

至善與白眉亦屬一派,白眉受清之賂,而夾傷其百斤之頭,死於非命。

滿人假仁假義,戕害方、胡兩家,專庇惡紳,此其乾隆所稱仁君之無道也。”

其中幾個主要人物和泉州少林寺的淵源關係,《西山雜誌》也有詳細記述:“武庠生蔡延賡,少時從少林寺僧志明,學得十八般兵器法,技擊高超。南邑(南安縣)人馮安,從蔡延賡學也。馮安門人有黃眉、白眉、馮道德,而五梅、苗顯、至善、了凡、了因則其徒侄也。”

此時乾隆帝下江南。《清史稿·高宗本紀11》載:“乾隆二十七年(1762年)春正月丙申,以奉皇太后南巡浙江……三月甲午朔,上奉皇太后臨幸杭州。”

“胡惠幹事件”波及廣東、福建兩省,而泉州又是“以金廈兩島抗天下全師”的鄭成功的故鄉,反清復明意識頗具民眾基礎。乾隆帝覺察到其嚴重性,認為泉州少林寺的存在對清朝統治不利,擔心南少林武僧與鄭成功的餘黨相勾結,終於作出毀寺的鐵腕決定。(參見《泉州人名錄·鄭成功》)

《西山雜誌》載:“少林寺至善禪師一死,尚不能保少林梵宮。乾隆二十八年(1763年)秋,詔焚少林寺,此即乾隆之比王仁則(唐初王世充之將,被嵩山少林寺僧受李世民之命所擒獲)更殘忍,少林寺從茲無復敢修者。”

蔡永蒹說這些話時在嘉慶年間,離乾隆廿八年不過五、六十年,故老尚存,應不敢亂說。

火燒少林寺之後,部分寺僧避於南安一片寺(參見《泉州寺廟·一片寺》),也有的避禍民間,繼續招收少林弟子。洪熙官及其弟子傳至廣東,繼續發展南少林拳,出了南少林拳王黃飛鴻,後又由黃飛鴻弟子傳至香港,並遠播美國等。

現代重建

1992年10月在原址重建,至1997年成大雄寶殿、五觀堂及僧舍。2002年開始在大雄寶殿正前方復建天王殿。此為泉州南少林寺的第四次重建。

附東禪少林寺

泉州南少林寺

泉州南少林寺原名“鎮國東禪少林寺”,位於泉州泉州東門仁風街東禪村鳳山,是南少林龐大建築群的重要組成部分,市級文物保護單位。

清·道光《晉江縣誌·鎮國東禪寺》記文

清·道光《晉江縣誌·卷69·寺觀志·城外寺觀·鎮國東禪寺》載:

“鎮國東禪寺,在仁風門外東湖畔。

唐·乾符(874—879年)中,郡人郭皎、卓懌建,僧齊固者居之。

廣明元年(880年)賜今名(鎮國東禪寺)。

(南)宋·德祐(1275—1276年)、元·至正(1341—1368年)(縣誌作至元)兩遭火,尋復建。

明·宣德十年(1435年)重修。後廢。

僧人修其舊址十之一,兼祀知縣彭國光,以彭曾為僧復寺田也。”

齊固說

唐·乾符間(874—879年)郡人郭皎、卓懌所建,僧齊固居之。廣明元年 (880年)賜名鎮國東禪寺,為泉州少林寺之一,又稱東禪少林寺。據史載,乾隆二十八年秋詔焚少林寺後,泉郡董事會於鹹豐年間在少林寺遺址上重建的紀念性小寺,它只是歷史上三興三廢的南少林寺之一的小部分遺存,與古少林寺的規模不可比擬。

現“東禪少林寺”,是泉州文物部門按照舊址遺留下來的唐代構件,於1992年重新修建的。當時,中國佛教協會會長趙朴初為其題“東禪少林寺”匾額。寺內,還有部分保存完整的唐代柱礎、牆體,以及至今仍能打出清水的少林古井。 寺的周圍,還散有古代的大石槽、練武的石板凳、金剛池、刣狗池等,現已被建為東湖新村了。

已故的泉州文史界專家陳泗東認為:“東禪寺有兩個名稱,一是正式的,名為鎮國東禪寺,……另一個是俗稱,叫少林寺。”(見陳泗東《泉州少林史跡考》)東禪寺即南少林的說法在武術界產生了很大影響。

妙應說

始建時原稱“護安功德院”。

據《武榮傅氏宗譜》 收錄北宋·康定元年(1040年)十二月積溪尉楊拯文撰的《撲射招討公泉州護安功德院記》載:

唐·僖宗朝,傅實官拜威武軍節度招討使,甚得唐僖宗器重,命他入閩輔助趙國公鎮八閩。傅實臨行前,僖宗親將一幅唐太宗的御像賜給傅實,以示恩寵。傅實到泉州後,整飭吏治,鼓勵耕織,安置遊民,經濟繁榮,百姓安居樂業,泉人稱善。皇帝晉封傅實為銀青光祿大夫檢校尚書左僕射,敕賜銀青綏,後來傅氏自稱“銀青傳芳”,即肇源於此。(參見《泉州人名錄·傅實》)

傅實受封后,擇鳳山南麓興建府第。文載,該地在“郡之郊東,俯郊之翌,揖照湖湄,坐抵林秀,滄溟一盼,阡陌四沖。”

五年後,妙逢禪師在泉州一帶弘法,有意籌建護安功德院,看中傅實的尚書第。他對傅實說,宅第所處之地,雖風景優美,但形勢險要,扼泉城之入口,乃兵家必爭之地。若在此興建禪院,可防擋北方南來之寇,使泉城免遭戰亂之苦。請以社稷及百姓安寧為重,易地另建貴第。傅實慨然應允。

後傅實在武榮州(即今豐州)蓮花峰下,另建尚書第。傅實的子孫便定居於此,蕃衍生息,蔚成大族,即今日豐州桃源傅姓。以後並興建祠堂,奉傅實為開基始祖。

當傅實建好新府第後,妙應禪師就將傅實尚書第改建為護安功德院。護安功德院有五堂一殿。文載:“曰法,曰祖師,曰十三,曰羅漢,曰玄女,其堂五焉”(即法堂、達摩祖師堂、十三武僧堂、羅漢堂、玄女堂);一殿即大雄寶殿。此外還有廡廊、廚庫等附屬建築,儼然一大叢林。此後改稱東禪寺,即東禪少林寺之前身。

今南拳尚有羅漢拳、玄女拳諸名目,則護安功德院應為少林寺之一部分,當屬事實。

詩詞題詠

南宋·幹道四年(1168年)知泉州的王十朋(參見《泉州人名錄·王十朋》),有《送譖老赴東禪》詩二首(《王十朋全集·卷47》):

其一

“駐錫清源十五年,月明台靜忽飄然。

禪心莫為東禪起,南北東西總是禪。”

【注】月明台靜:隱“月台寺”,即承天寺(參見《泉州寺廟·承天寺》);譖老駐錫承天寺十五年,今轉東禪寺為住持。

其二

“難兄難弟漢二龔,袈裟縫掖各清風。

淵明已遂歸田願,蓮社行將訪遠公。”

【注】淵明:晉·陶淵明。蓮社:東晉·僧慧遠結蓮社。

明·陳琛(參見《泉州人名錄·陳琛》)《陳紫峰先生文集·卷5》有《己丑(嘉靖八年,1529年)夏遊東禪寺述懷十首》,詩句有云:

“喧囂城市不成眠,為疾出城覓洞天。

遙畏長途逢北客,曲循幽逕入東禪。”

“掃榻中堂自在眠。”

“誰料游山能敗屐,白蓮光己卻參玄。”

“釣艇橫波泛地仙。”

清·道光《晉江縣誌·卷69·寺觀志·城外寺觀·鎮國東禪寺》收錄明·莊一俊、丁啟浚詩五首:

明·莊一俊(參見《泉州人名錄·莊一俊》)詩:

“谷口鐘聲已不聞,東禪草色碧絪縕。

千家煙火隨流水,幾樹荔陰復古墳。

山徑牛羊間出牧,海門雲樹遠將分。

前村日暮橫歸笛,吹入荷花送客群。”

明·丁啟浚(參見《泉州人名錄·丁啟浚》)詩:

“雪後尋春到翠巒,叢林新貯白雲寬。

業緣興廢須臾事,護法應知仗宰官。”

又:

“閒步青林印碧苔,為瞻龍象禮香台。

不須更遣蒲牢吼,自覺人天震動來。”

又:

“東風相送出山門,極目郊原見遠村。

麥隴睛雲過繡翼,□堧春水長新痕。”

又:

“白陽深傍寶城栽,法雨松煙日夜培。

便擬皈依耕谷口,日同馴鴿聽經回。”

義僧法果

東禪寺附近為東嶽鳳山,山上有漏澤園,是為官山義冢,周數里,為貧家葬瓦棺處。(參見《泉州喪葬禮俗·陰宅·漏澤園》)

明代,僧法果居東禪寺,遇清明,率其徒沿途拾露骸葬漏澤園,郡守熊尚初匾曰“義僧”。(參見《泉州人名錄·法果》)

東禪寺石刻楹聯

佚名題:“淨瓶楊柳枝,灑點點風調雨順;紫竹白鸚哥,叫聲聲國泰民安。”

今人吳捷秋撰書:“東禪寺住唐齊固,南少林傳釋智空。”

明·陳琛(參見《泉州人名錄·陳琛》)撰,開善居士書:“一念真誠通法性,九天瑞靄護慈航。”

明·陳琛撰,今人林漢宗書:“但得心源能似水,未拋煙火亦為禪。”

明·陳琛撰,開善書:“隨身衣缽無餘地,到處風波不礙禪。”