基本簡介

資國寺曾在歷史上鼎盛一時,有“九殿十八堂”的佛教大道場,從唐代至民國時期是吉安地區的佛教聖地,歷史上其建築規模比青原山淨居寺還要大2至3倍。在資國寺東西兩側以前有2處塔林,其數量達500座之多,但後來都被拆,用於修水庫。寺內現還保存了很多文物古蹟。其中有唐、末時代刻鑿纏枝蓮紋、蓮瓣紋青石柱墩近10尊,以及清代光緒年間鐫刻的青石“地藏殿”、“地藏閣”石刻2方。該寺坐西北面東南,原為“長興寺”,宋真宗大中禪符二年(公元1009年)改現名,歷史1200多年。據《廬陵縣誌》記載,資國寺在歷史上曾多次被廢又重建。在“長興寺”之前,這兒有個小寺叫“永興寺”。據《江西通志·勝跡略》載:“‘永興寺’在廬陵縣安平鄉(1985年改名為梅塘鄉)。”有關資國寺的真實來歷,後人都是依據宋《周必大遊記》:“資國寺之開山祖為曹溪六祖之弟子法登。”法登為青原山開山祖行思(公元660—740年)之弟,唐代宗大曆(公元766—779年)來此隱居。而其兄行思則於唐玄宗開元二年(公元714年)從廣東韶關曹溪山南華寺來青原山開闢佛堂。因此,資國寺的創建時間如果從唐代宗大曆算起,就較青原山晚了幾十年,迄今1200多。但民間仍流傳著“先有資國寺,後有青原山”的說法。

法登在此建寺廟後,初名為法雲禪院,後在山坡上發現唐太宗御賜的“永興寺”匾,便請唐代宗改賜為“長興寺”。唐文宗太和二年(公元828年)“長興寺”改名“長興禪院”。宋真宗大中祥符二年改“長興禪院”為“資國禪院”,迄今世人稱之為“資國禪寺”。

資國禪寺屢毀屢建。“長興寺”時期有僧尼三百餘人,一時香火鼎盛。宋亡,愛國詞人劉辰翁不願為元朝官,掛印歸隱家鄉資國禪寺內,在鄉人的支持下在寺的左側辟“二都書院”(當時栗塘、裴家等為二十一、二十二都,故名)。他在這裡邊講學邊著書,其詩詞《須集詞》、《須溪詩》、《須集文集》就是在此完成。元末明初由於戰爭不斷,香火不旺。當時寺內主持為人性貪,趁機捲走寺內財產,遂使眾僧衣無著落食不飽腹,眾僧紛紛離寺而投奔青原,二三十年內寺內空無一人。後來,又由青原山重新委派長老,重開業門。明弘治年間(公元1488——1505年)寺中珍藏的佛經遭焚化所存無幾。到了明代嘉靖年間(公元1522——1566年)不知是天火還是人為,一場大火將資國禪寺化為灰燼。從嘉靖到清世祖福臨登基,資國禪寺沉寂了一百多年。由於鄉人強烈要求恢復資國古剎,由青原山淨居禪寺長老派人募捐,並於清順治十三年(公元1656年)派眉庵行秀禪師負責重建,剛建好寺廟,於順治十六年(公元1659年)又遭一場大火。順治十七年復建。康熙二年癸酉(公元1663年)由主持開一大師復建塔院及法堂,但其規模遠比唐宋小了不少。至清光緒二十五年,由鄉人捐資重修寺門及右側的“地藏殿”及修葺左側的“二都書院”。

民國後來此修行的和尚不少是國民黨的軍人。解放後資國寺內僧人不多。由圓通和尚為當家師,四川重慶人。由於人手不多,圓通師傅年紀又大,鄉人來此截梁木、樓木,使二都書院一側全部倒塌,很大一部分財產散失民間。1958年此地曾闢為農業中學。“文革”時,寺內菩薩全毀,大雄寶殿亦將倒塌,僅於1968年整修一次。圓通師傅逝世,寺廟欠缺管理,所有樓木器材、瓦枋全為他人所竊,大雄寶殿及禪師室全部倒塌,資國寺又處於斷垣殘壁。

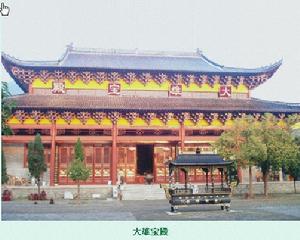

改革開放後,梅塘鄉經濟不斷發展。在政府的重視和社會信徒的捐助下,由青原山委派僧人重修了雄偉氣派的“資國禪寺”山門及圍牆;重建了氣勢恢宏的大雄寶殿;新建了課堂、禪堂、大悲樓、彌勒殿、天王殿等,耗資2000餘萬元。不久的將來,這座氣勢恢宏的千年古剎將重現在遊人面前,成為贛中旅遊圈中又一新景點。

起源傳說

吉安有兩座千年古剎:一為青原區的淨居寺;二為吉安縣梅塘鄉的資國寺,兩寺都建於唐末。民間有“先有資

法登是唐代宗大曆年間來此開佛堂,經過一百多年的經營,長興寺已擴充到三大殿,有僧尼五百餘人,香火鼎盛,廟產與日俱增,連經書也堆得到處都是。方丈一通,是個得道高僧,不僅精通佛經,連孔子的《論語》、《大學》、《中庸》等儒家經典,老子的《道德經》都了如指掌,人們稱他為“三教長老”。

一通大師見寺內僧尼眾多,經書無處存放,便想在大雄定殿兩側,建兩幢禪房,在龍鬚山的半腰建一幢藏經樓。他的建議得到眾人的支持,為建禪房及藏經樓,眾僧都分頭到各地去化緣。那時,佛教在民眾中根深蒂固,聽說是建寺廟,大家都十分慷慨地捐錢,錢很快籌齊了。

為了節省開支,眾僧在一通帶領下,清地基、挖基腳、燒磚、伐木。他們在山腰挖基腳時,挖到一個地窖,窖中藏有金銀財寶,據寺廟中記載,此山是財主龍鬚贈送的,一通大師決定把這些錢財送還給龍家子孫,龍鬚的子孫已發達到十多戶了,都以種田為業,面對如此巨多的財富,沒一個起貪心的,都說先祖已經送給寺里,金銀財寶便是寺里的,收回於情於理都說不過去,便婉言拒絕了。

一通想到佛教的宗旨是普渡眾生,既然龍家人不收,我便用此錢儲糧,以備荒年。

果然,兩年後,吉州發生旱情,從頭年立夏到次年臘月,老天爺沒下一滴水,田中兩年顆粒無收。那時,宋朝初建,此前,由於唐朝滅亡,經歷了很長一段時間的分裂,戰亂不斷,民不聊生。而吉州府的府庫,由於一任任的貪官斂財,早已是空空如也。

由於旱情嚴重,而官府又無糧賑災,吉州十縣一廳,到處是餓殍一片,許多人家為了生存,攜兒帶女,背井離鄉外出要飯,可糧在何處?這個知府無計可施,只好掛冠而去。

一通大師獲知知府掛冠逃走的事,把眾僧尼召集起來,把開倉賑災濟民的事一說,沒一個反對的。可是,光憑寺中的存糧,能管得幾天?於是,眾僧又自告奮勇地處出到各地購糧,就這樣,他們打開寺門,在山門前搭棚打灶,每天熬粥賑災,一直延續到夏收,農民的田裡有了收穫,他們才拆掉棚子,重新開堂念佛。而此時,寺中所有金銀財寶用得一乾二淨。

長興寺開倉賑災的事,一傳十,十傳百,很快就傳到宋真宗那兒,宋真宗對長興寺眾僧不為自己,專為他人的精神所感動,下詔道:“當此國艱,傾資賑民,實為解國困,恤民心之義舉。”寫到這,他想起吉州知府請求旌表一事,便提筆書寫“資國禪寺”四字,“禪”是佛教用語,“禪寺”指正宗的寺廟。又封一通大師為“一通禪師”,皇帝的話是金口玉言,於是長興寺變成了資國寺,而且這個名字一起沿用至今。

旅客感言

資國寺記劉春遠

寬平大道切山隈,疊翠雲峰沐日暉。

地涌清泉養靈氣,天斜啼鳥唱心扉。

梵鐘慢詠滄桑月,書院曾開鐵骨梅。

唯有文明隔不斷,東風和煦薦豐碑。

多次到資國寺,每次來,都思潮如涌。

這裡的山水使人流連。用佛家的話說,這是一塊洞天福地。寬闊、平坦的水泥路,直達龍鬚山下,資國寺前。龍鬚山面積7平方千米,主峰海拔334米。山不高,卻莽莽蒼蒼;站在山腳下望著橫亘連綿的山脈,也覺得氣勢磅礴。龍鬚山的主峰,像一位慈祥的母親,向四面伸出寬厚的臂膀,屏圍成壑壑長川,就抱攏住了天地間的靈氣。陽光、雨露的沐浴,這裡成了綠的世界,萬物鬱鬱蔥蔥,使人身心為之愜氣。青翠欲滴的青松、翠竹、香樟、楓樹、何樹,以及灌木、藤蔓、青草,重重疊疊,涵育出眼眼清泉,在山腰或山腳湧出,潺潺湲湲,不知滋養了多少生靈。資國寺,就掩隱在龍鬚山東南的一壑長川中。遊人來到資國寺,首先就被龍鬚山的青山綠水吸引。徜徉於旖旎的自然風光之中,喧囂、煩惱被微風吹去。

資國寺的歷史使人沉思。唐代宗(762~779年在位)期間,法號為法登(又叫一登)的禪師,在廣東韶關曹溪六祖

處參禪後,受曹溪六祖的指派,來到吉安縣(當時叫廬陵縣)布道弘法,在此處建庵修禪。唐朝時的吉安縣還未開發出來,大部分地方屬於蠻荒之地。從現有的資料來看,有記載在資國寺之前的痕跡,梅塘鄉境內只有處於瀘水河西岸的醪村自然村旁邊的永興寺。永興寺建於唐貞觀初,一個姓康的醫師,被太宗皇帝召去治病即愈,封他官也不做,歸隱永興寺。可惜記興寺如今已蹤跡全無,原地只有一些瓦礫。龍鬚山的名字來源於法登建庵時,有一個叫錫龍鬚的人出資,於是就把這座山稱作“龍鬚山”。建庵不久,代宗皇帝賜額“長興寺”,這處禪院就開始成為皇家的禪院。唐朝是個崇尚佛教的朝代,唐德宗皇帝更是十分崇尚佛教。在他當政期間(780~804年),資國寺內建起了佛塔,唐太和二年(828),改名為長興禪院,唐太中二年(8480改名資國圭。明嘉靖年(1522~1566)間,皇帝酷信冶鉛煉丹,禁止其他宗教,資國寺被廢。清順治二年(1656),禪師梅安秀重建。清康熙二年(1663),禪師開一添建塔院、法堂。清光緒癸已年(1893),建地藏殿。民國十六年(1972),一場大火把地藏殿以外的房屋燒毀,次年重建。“文革”期間,資國寺遭損毀,房屋只剩下地藏殿。

宋末元初,出生於吉安縣梅塘鄉小灌村的著名愛國詞人在宋朝死亡以後,不肯仕元,回到家鄉,在資國寺內隱居,埋頭讀書、填詞,創作了大量悼念故國、悲時傷亡的詞作;其風格沉鬱哀怨,飽含愛國深情。劉辰翁在國家亡破之後,藉助資國寺佛院,留下了文明的火種,為資國寺的歷史添上傳奇的一筆。

史書上記載資國寺為“屢廢屢興”,是佛教在中國發展的縮影。凡是動盪的年代,為砸廟毀寺,屢有發生;凡是安定的年代,建廟興寺,自在必然之中。但是在歷史上,佛教的發展因統治者的更替而興廢現象也不鮮見。比如北周,孝閔帝宇文覺、明帝宇文毓崇尚佛教,佛教空前發展;待到武帝宇文邕繼位掌權後,下令禁止佛教,佛教遭到毀滅性的打擊。由此,我們感到,國家當前的宗教政策,是十分正確的。

資國寺的建設令人稱奇,充滿中國特色。21世紀新建的資國寺,其建築規模、工藝標準超過了歷史上的任何時期。一期工程是寺院,占地面積200餘畝。所有建築均是典型江南徽派風格,青磚藍瓦,斗拱翹角,雕刻精美,每一位都獨立匠心。資國寺的山門日牌坊式,高大厚實,極富中國傳統審美觀念。中門兩邊鐫“龍在山水無湝;須增長法輪轉”楹聯。聯首嵌“龍、須”二字;上聯是說有龍在,山水就不會離去,永遠清秀“湝”讀作“jie”,;下聯表明這裡是道場。進大門直對天王殿。“天王殿”牌匾上的三字,為縣籍宋朝名臣胡銓手跡,十分珍貴。天王殿中的迎客佛自然是彌勒佛。四大天王分持劍鋒、瑟琶、雨傘、蟒蛇,寓“風、調、雨、順”,更是充滿中國式智慧。再上,右邊為南海觀音立像,左邊為保存下來的地藏殿。大雄寶殿高大宏偉,殿內如來銅造像慈祥端嚴。殿大門兩邊的楹聯很有意思“兩手把山河大把捏扁搓圓,灑向空中,毫無色相;一口將先天祖氣咀來嚼去,吞於肚內,放大光明。”以佛家理論來解,上聯是說要把山河大地等等一切看成不存在,是“空”;下聯是說只要向佛,一切就清楚,說的是“悟”。如果換個角席來解釋,這副楹聯可以理解為把具體的事物歸納為抽象的事物,可以抓住其本質和規律,以識知世界。這就是辯證唯物論的觀點了。當然,佛家所提出的,並不是辯證唯物論的觀點,但前者對後者不無啟發。所以,並不信佛的我,每每讀到這副楹聯,總有一種心曠神怡的感覺。走過大殿,右邊是千手觀音殿,左邊兜率宮,中間有清澈、甘甜的泉水,長年不竭,稱“聰明泉”。遊人到此,莫不一飲為快。

禪師介紹,資國寺的建設還在繼續。寺院仍在建;寺前的蓮塘,寺後的二都書院、風景亭,都在籌建之中。

走進資國寺,更感到中華文明不可割斷和博大精深,其頑強的生命力將生生不息。