治法

寒則補之,熱則瀉之,無灸

定位

在腹股溝區,恥骨聯合上緣,前正中線旁開2寸,動脈搏動處。

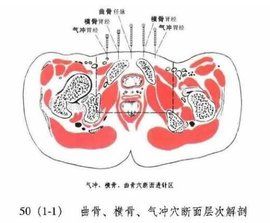

解剖

淺層布有腹壁淺動、靜脈,第12胸神經前支和第1腰神經前支的外側皮支及前皮支。深層:下外側在腹股溝管內有精索(或子宮圓韌帶)、髂腹股溝神經和生殖股神經生殖支。

主治

1.腹痛;

2.陽痿、陰腫、疝氣;

3.月經不調、不孕。

操作

直刺0.5~1寸,不宜灸。

臨床運用

1.泌尿生殖系統疾病:泌尿系感染,前列腺炎,睪丸炎,疝氣;

2.婦產科系統疾病:痛經,月經不調,功能性子宮出血,不孕症。

配伍

氣沖配曲泉、太沖,有溫經理氣的作用,主治疝氣。

名稱介紹

經穴名。出《針灸甲乙經》。別名氣街。屬足陽明胃經。在腹股溝稍上方,當臍中下5寸,距前正中線2寸。一說“去腹

中行當各三寸”(《針灸資生經》)。布有髂股溝神經,腹壁淺動、靜脈,外側為腹壁下動、靜脈。主治疝氣,偏墜,睪丸腫痛,小便淋漓,月經不調,帶下,難產,遺精,陽痿等。直刺0.5-1寸。艾條灸5-10分鐘。

相關附註

本穴位置,《針灸甲乙經》載:“在歸來下,鼠鼷上一寸。”《素問·熱刺篇》王冰注謂:“在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上同身寸一寸動脈應手。”其與腹正中線距離有2寸(《針灸甲乙經》)和3寸(《針灸資生經》)二說。今從《針灸甲乙經》和《素問》王冰注定位。

相關論述

《醫學入門》:“天樞下八寸動脈。禁針,灸五壯。主腹中大熱攻心,腹脹,臍下堅,癲疝,陰腫陰痿,莖中痛,兩丸牽痛不可仰臥,及石水腹滿,熱淋不得尿,婦人月水不通,無子,氣亂絞痛,胞衣不出。已上不容至此,俱腹部三行。”

《素問》:刺氣街,中脈,備不出為腫鼠仆。

《備急千金要方》:主腹中滿熱,淋閉不得尿。

《銅人針灸經》:炷如大麥,禁不可針。

注

1)本穴經書不載其為沖脈足陰明之會,但實為沖脈所出也。《素問痿論篇》曰:“沖脈者,經脈之海也,主滲灌溪谷,與陽明合於宗筋,陰陽總宗筋之會,會於氣街,而陽明為之長……”。此段文字即說明沖脈為諸經脈之源,且會於足陽明氣街穴,足陽明受其氣血而為之長。氣街穴即氣沖。從氣沖的物質運動變化規律分析,不難得出,沖脈氣血的特徵是體內的高溫高壓之氣作用變化而成。因此,沖脈氣血從體內外出體表經脈則化為強勁的熱性水濕之氣,可滲灌於諸經脈之中。

2)《甲乙》言氣沖灸之不幸,使人不得息,亦因沖脈氣血為體內高溫高壓的水液氣化而成,其正常的運行即是由內向外傳輸,滲灌諸經。氣沖為沖脈氣血的一個出口,沖脈氣血能出於此是在溫差壓差條件下實現的,灸則使穴處的溫壓升高,沖脈內部氣血不得出,故熱脹於內,使人不得息。

3)人體腹股溝處何以會形成肌肉的凹陷之狀,而氣沖的穴周肌肉又是較為豐滿,此原因即是氣沖外沖的風氣作用之故。一方面,氣沖強盛的外沖之氣將體內的五穀精微物質輸向了體表,另一方面,氣沖外沖的風氣又將穴內地部的脾土微粒吹刮而起,脾土微粒在空中吸濕後又回降於氣沖周地部,故而氣沖位處凹陷之處而穴周部分則肌肉豐滿。

經外穴別名

《醫學綱目》:“氣沖在氣海旁一寸半。”所指即經外穴氣中。見該條。