簡介

毫米波雷達使用毫米波 (millimeter wave )通常毫米波是指30~300GHz頻域(波長為1~10mm)的。毫米波的波長介於厘米波和光波之間,因此毫米波兼有微波制導和光電制導的優點。同厘米波導引頭相比,毫米波導引頭具有體積小、質量輕和空間解析度高的特點。與紅外、雷射、電視等光學導引頭相比,毫米波導引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候(大雨天除外)全天時的特點。另外,毫米波導引頭的抗干擾、反隱身能力也優於其他微波導引頭 。

優點

毫米波雷達

毫米波雷達光波在大氣中傳播衰減嚴重,器件加工精度要求高。與光波相比,它們利用大氣視窗(毫米波與亞毫米波在大氣中傳播時,由於氣體分子諧振吸收所致的某些衰減為極小值的頻率)傳播時的衰減小,受自然光和熱輻射源影響小。為此,它們在通信、雷達、制導、遙感技術、射電天文學和波譜學方面都有重大的意義。利用大氣視窗的毫米波頻率可實現大容量的衛星-地面通信或地面中繼通信。利用毫米波天線的窄波

束和低旁瓣性能可實現低仰角精密跟蹤雷達和成像雷達。在遠程飛彈或太空飛行器重返大氣層時,需採用能順利穿透電漿的毫米波實現通信和制導。高解析度的毫米波輻射計適用於氣象參數的遙感。用毫米波和亞毫米波的射電天文望遠鏡探測宇宙空間的輻射波譜可以推斷星際物質的成分。

發展簡況

毫米波雷達的研製是從40年代開始的。50年代出現了用於機場交通管制和船用導航的毫米波雷達(工作波長約為 8毫米),顯示出高分辨力、高精度、小天線口徑等優越性。但是,由於技術上的困難,毫米波雷達的發展一度受到限制。這些技術上的困難主要是:隨著工作頻率的提高,功率源輸出功率和效率降低,接收機混頻器和傳輸線損失增大。70年代中期以後,毫米波技術有了很大的進展,研製成功一些較好的功率源:固態器件如雪崩管(見 雪崩二極體)和耿氏振盪器(見 電子轉移器件);熱離子器件如 磁控管、 行波管、 速調管、擴展的相互作用振盪器、返波管振盪器和迴旋管等。脈衝工作的固態功率源多採用雪崩管,其峰值功率可達5~15瓦(95 吉赫)。磁控管可用作高功率的脈衝功率源,峰值功率可達1~6千瓦(95吉赫)或1千瓦(140吉赫),效率約為10%。迴旋管是一種新型微波和毫米波振盪器或放大器,在毫米波波段可提供兆瓦級的峰值功率。在低噪聲混頻器方面, 肖特基二極體(見 晶體二極體、 肖特基結)混頻器在毫米波段已得到套用,在 100吉赫範圍,低噪聲混頻器噪聲溫度可低至500K(未致冷)或100K(致冷)。此外,在 高增益天線、 積體電路和鰭線波導等方面的技術也有所發展。70年代後期以來,毫米波雷達已經套用於許多重要的民用和軍用系統中,如近程高分辨力防空系統、 飛彈制導系統、目標 測量系統等。

套用

①飛彈制導:毫米波雷達的主要用途之一是戰術飛彈的末段制導。毫米波導引頭具有體積小、電壓低和全固態等特點,能滿足彈載環境要求。當工作頻率選在35吉赫或94吉赫時,天線口徑一般為10~20厘米。此外,毫米波雷達還用於波束 制導系統,作為對近程飛彈的控制。②目標監視和截獲:毫米波雷達適用於近程、高分辨力的目標監視和目標截獲,用於對低空飛行目標、地面目標和外空目標進行監測。③炮火控制和跟蹤:毫米波雷達可用於對低空目標的炮火控制和跟蹤,已研製成94吉赫的單脈衝跟蹤雷達。④雷達測量:高分辨力和高精度的毫米波雷達可用於測量目標與雜波特性。這種雷達一般有多個工作頻率、多種接收和發射極化形式和可變的信號波形。目標的雷達截面積測量採用頻率比例的方法。利用毫米波雷達,對於按比例縮小了的目標模型進行測量,可得到在較低頻率上的 雷達目標截面積。此外,毫米波雷達在地形跟蹤、飛彈引信、船用導航等方面也有套用。

特點

與微波雷達相比,毫米波雷達的特點是:

24GHZ微波雷達感測器RFbeam

24GHZ微波雷達感測器RFbeam①在天線口徑相同的情況下,毫米波雷達有更窄的波束(一般為毫弧度量級),可提高雷達的角分辨能力和測

角精度,並且有利於抗電子干擾、雜波干擾和多徑反射干擾等。

②由於工作頻率高,可能得到大的信號頻寬(如吉赫量級)和都卜勒頻移,有利於提高距離和速度的測量精度和分辨能力並能分析目標特徵。

③天線口徑和元件、器件體積小,宜于飛機、衛星或飛彈載用。

傳播特性

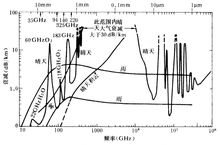

毫米波在大氣中的傳播損失主要來自水蒸汽和氧分子對電磁能量的諧振吸收。傳播損失與工作頻率有一定的關係(見圖)。在各諧振點之間存在著損失較小的以35吉赫、94吉赫、140吉赫、220吉赫等頻率為中心的視窗。各視窗寬度不等,約為幾十吉赫。毫米波雷達的工作頻率選在這些視窗之內。圖中還表示出在有雨、有霧等條件下,傳播損失與工作頻率的關係。在毫米波波段,這種損失主要來源於雨和霧對電磁能量的吸收。在有雨、有霧等條件下,毫米波的傳播損失比微波嚴重得多,而且頻率“視窗”不復存在。與光波(紅外、可見光、紫外光)相比,毫米波在雲霧、煙、塵中傳播的損失要小得多。以傳播損失來說,毫米波雷達比 雷射雷達優越。

參考書目

M.I.Skolnik,Introduction to Radar Systems, 2nd ed.,McGraw-Hill,New York,1980. K.J.Button,J.C.Wiltse,Infrared and Millimeter Waves,Vol.4,Academic Press,New York,1981.