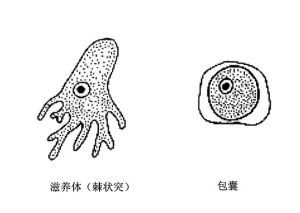

形態特徵

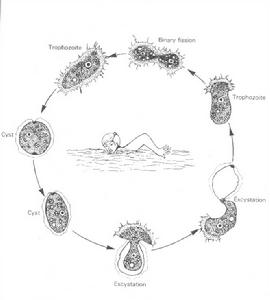

生活史

生活史棘阿米巴有滋養體期和包囊期。滋養體是棘阿米巴的活動形式,為長橢圓形,直徑為15-45微米。在適宜環境下表面伸出多數棘狀突起,稱為棘狀偽足,無鞭毛型,以偽足緩慢移動。通常依靠細菌為食物,以二分裂方式進行繁殖,繁殖周期平均約為10小時(6-24小時)。

當環境條件不適宜時,滋養體變小,分泌生成厚的雙層囊壁,形成包囊。包囊類圓形,直徑為10-25微米,內壁光滑為多邊形,外壁常呈皺縮狀,內外相接處形成棘孔,是包囊代謝的通道。在病變組織內可查見包囊,但不易檢查到滋養體。包囊對外界環境的抵抗力極強,對一般抗菌藥物、氯化物、化學消毒劑等均不敏感。包囊甚至在自然環境下可以生存數年。

不同種的棘阿米巴包囊的形態和大小各異,有圓球形、星形、六角形、多角形等。

分類研究

(1)形態學分類:1977年,Pussard和Pons主要根據包囊形態將其分為18個種,3個類群。致病的棘阿米巴主要屬於類群Ⅱ,類群Ⅲ中的A.culbertsoni也有致病性。

類群Ⅰ的主要特點是:大包囊和滋養體包囊平均直徑≥18µm,包囊內外壁距離很寬,外囊光滑或輕微皺褶,內囊呈星形,內外囊壁在內壁突起處相接,棘孔蓋在內囊處。

類群Ⅱ的主要特點是:包囊平均直徑<18µm,內外囊壁距離或大或小,外囊常為波浪狀或乳頭狀,內囊可為星形、多邊形及三角形,有時也可為圓形或橢圓形,沒有明顯的突起形成。棘孔蓋位於內外囊交界處,為外囊內折形成的凹陷。

類群Ⅲ的主要特徵是:包囊平均直徑<18µm,外囊壁薄有或無皺褶,內囊圓形,有3~5個稍突起的臂。單憑形態特點很難區分類群Ⅲ中的5個種。

由於棘阿米巴廣泛存在於自然界,又分致病種及非致病種,所以很有必要在屬及屬以下水平鑑定棘阿米巴。但棘阿米巴形態分種具有一定的局限性,如一些外界條件可影響包囊形態;處於不同時期的包囊形態不同;同一類群內各種的形態相近,尤其是類群Ⅱ、Ⅲ。因此,很多研究者在尋找更客觀更準確的分型方法。

(2)基因分型:目前認為,分析DNA序列差異是最有希望對棘阿米巴在屬以下水平進行確切分型的方法。研究較多的是18S rDNA基因測序分型。

分布

棘阿米巴呈世界性分布。通常,可在土壤和塵埃,新鮮水源如湖水、河水和溫泉中、礦物鹽水和海水中找到棘阿米巴。也可以存在於泳池、熱盆浴、直飲水(如管壁的淤積層中和龍頭中),甚至加熱、通風、空凋和加濕等設備中。

致病性

現已分離到7個致病種,其中以卡氏棘阿米巴(A.castellanii)為多見。棘阿米巴入侵途徑尚不完全清楚,已知可從皮膚傷口、穿透性角膜外傷、損傷的眼結膜或經呼吸道、生殖道等進入人體。

感染症狀

棘阿米巴角膜炎的症狀與其他許多普通眼部感染症狀相似。症狀會持續數周至數月,各人所表現出的症狀不盡相同,其主要表現如下:眼痛、眼紅腫、視力模糊、對光敏感、眼睛有異物感、多淚。眼睛感染棘阿米巴的患者不會覺察到感染在體內的擴散。

棘阿米巴可以引發嚴重的,甚至是致死性的腦部感染和被稱為“肉芽腫阿米巴腦炎”的脊索感染。一旦發生了此感染,患者會出現頭痛、頸部僵硬、反胃嘔吐、疲憊、思維混亂、對周圍的人和環境缺乏反應、失去平衡感及對身體的控制、癲癇和出現幻覺等症狀。病程超過數周,患者通常會死亡。

高危人群

儘管感染非常罕見,但隱形眼鏡使用者感染棘阿米巴角膜炎的風險較大。隱形眼鏡使用者的如下行為會增加感染棘阿米巴角膜炎的風險:

隱形眼鏡的保存和操作不規範。

隱形眼鏡消毒不規範(比如使用自來水或自製液體去清洗隱形眼鏡)。

戴隱形眼鏡游泳、熱水盆浴或淋浴。

接觸受污染的水。

有角膜外傷史。

2012年9月,英國科學家警告稱,棘阿米巴蟲若寄生在隱形眼鏡上,可能最終導致眼瞎。並指出大多數人由於不注意隱形眼鏡衛生,用自來水清洗或戴著隱形眼鏡洗澡都可能染上該蟲。寄生蟲會啃食角膜,導致眼癢、流淚、視力模糊、怕光、眼瞼腫脹並且非常疼痛。

由棘阿米巴引發的皮膚感染或擴散病患多發生於免疫系統不完善者或有慢性病的人群中。

治療

眼睛和皮膚的感染一般是可以治療的。如果懷疑自己眼睛或皮膚感染了棘阿米巴,應去諮詢醫生。當確診後,藥物治療是非常有效的。藥物治療應採用聯合用藥的方式,在治療的不同階段用藥方法也不同。

多數的腦部和脊索棘阿米巴(肉芽腫阿米巴腦炎)患者會死亡。