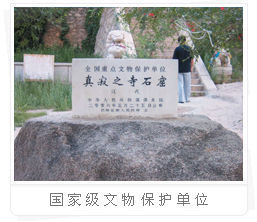

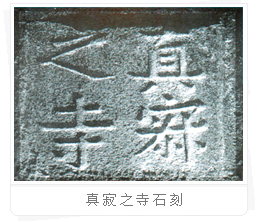

這座山寺是遼代石窟“真寂之寺”。俗稱林東召廟桃石山寺。此山寺在1964年就列入內蒙古自治區級重點文物保護單位。“真寂之寺” 石窟位於桃石山東南面的石壁上,分南、中、北三窟,均保護得較為完整。石窟前面為大殿,面闊七間,是清代續建的喇嘛廟。在中窟的眉額上,銘有陰刻石文“真寂之寺”四個大字,當為遼代開鑿石窟時的題名,“真寂”二字與中窟內的釋迦牟尼“圓寂”之意相合。

石窟群

只見窟壁內列有“千佛像”百餘尊,形態各異,千姿百態。南窟內中間有一主佛,騎獅子的文殊菩薩和坐在大象上的普賢菩薩分列兩邊;還有供養人服侍。石窟門口都有力士像。北窟分內、外兩室,外室內雕像和南窟雕像群是一樣的;內室的造像均為浮雕人物,有佛、弟子和供養人,兩側刻有契丹裝束的力士像一對,力士足穿長靴,面目猙獰,頗具特色。原來,“真寂之寺”是一組石窟群,石窟表面有諸多壁像,其中還有一些契丹信徒造像。面對石窟的西南小山峰還有小石窟若干。另外在谷口兩側緣石壁立有二尊金剛力士浮雕,十分生動,一東一西,各自把定金剛桿,足踏耐熏二鬼,足著長靴,衣著契丹武士裝束。在岩壁上和巨石上多留有清代陽刻藏文“天字真言”。從這些遺蹟表明:這裡還是遼、清兩代弘揚佛法的聖地。仔細觀看這座山寺,為磚木結構的喇嘛廟,清政府曾給它賜名曰:“善福寺”。歷史上,這座深山古寺和石窟也曾多次遭受嚴重的破壞,1987年內蒙古自治區政府撥專款按善福寺原貌進行修復。殿內石窟和造像之間,陳以佛龕香案,柱間掛以幔帳經幡,供以鮮花淨水。使佛殿飛檐滾脊、雕樑畫棟,別具一番風采。讓這遼代石窟與清代佛殿跨越時間的差異而連在了一起。

旅遊風景區

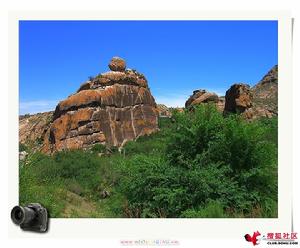

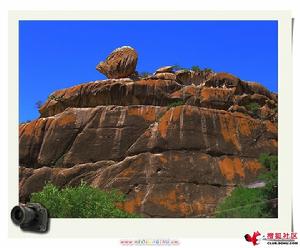

桃石山旅遊風景區位於內蒙古赤峰市巴林左旗林東鎮南20公里的群山中,面積近10平方公里,聖水、別楞、桃石三山鼎立,自然造就一個箕形山谷,桃石山從谷底驟然拔起,其北是緩坡,東南兩面為懸崖峭壁,十分險峻。一塊10餘米高的桃形巨石僅以三點支撐著,矗立在峰頂崖端,這顆高傲凌雲的桃石被譽為“如意珍寶”,旅遊區也因此而得名。旅遊區內景點有:位於山間陰暗狹窄的岩洞——“再生洞”,一條通往峰頂十分險要的溝槽——“閻王道”,桃石旁一龜形巨石——“金龜探海石”,開鑿於了遼代的“聖水井”以及被譽為“草原小五台”的遼契丹石窟——“真寂之寺”。

桃石山

桃石山真寂之寺:

1998年朱鎔基總理視察赤峰時,指示“挖掘遼文化,開發旅遊業”。

契丹石窟“真寂之寺”,即林東後召廟石窟寺,位於遼上京南30華里的桃石山下。石窟開鑿在桃石山東南面的陡壁上,分中南北三窟。

窟前是清代續建的喇嘛廟“善福寺”。中窟眉額上陰刻有“真寂之寺”四個大字,當為遼代開鑿石窟的題名。“真寂”二字與中窟內釋迦牟尼“圓寂”之態相合。窟內釋迦牟尼佛像周圍有眾佛弟子,呈悲哀狀。窟壁雕千佛像,形態各異,甚為壯觀。南窟略呈方形,有文殊,普賢二菩薩分列兩邊,又有供養人服侍,窟門口雕有力士金剛像。北窟分內外兩室,外室雕像同於南窟,內室造像均為浮雕,有佛弟子和供養人,天王像分列兩側,儼然守護神之氣魄。

桃石山谷口兩側石壁立有兩尊金剛力士均為浮雕,十分生動,一東一西各自把定金剛杵,足踏耐熏二鬼。另在岩壁和巨石上多有梵文“六字真言”。“真寂之寺"附近的山谷中還有石窟若干,其中有《遼史》“弘福寺”及“開化寺”遺址,諸多跡象表明這裡是遼、清兩朝弘揚佛法的聖地。

桃石山

桃石山與真寂之寺相呼應,周圍的奇峰怪石,鬼斧神工造就了仙境般的自然景觀。靈岩山頂矗立一巨石,僅以三點支撐崖端,南望似巨桃在盤,北看又如雛雞伏臥,陪雲伴霧景名為“蟠桃獻壽”和“雞雛凌雲”。桃石正臨絕壁,據說繞石一周可逢凶化吉,延年益壽,故冒險繞石轉行者不乏其人。桃石旁有巨石,形似龜狀,人稱“金龜探海”。龜石北側有一狹窄的溝澗,是東側登山的唯一通道,坡陡路險,人稱“閻王道”。“龜石”西側有一石洞,稱“再生洞”,洞呈∽形,口寬內窄,遊人穿洞時,初可直立行走,續而匍匐爬行,出口極為狹窄,須側身軀呈嬰兒出生狀方可鑽出。穿洞者隱含有脫胎換骨再生之意。東絕壁半腰處還有一通南貫北的小道,寬處一米,窄處不及二十公分,並向外呈傾斜狀,曰“天橋”,遊人膽大者也能半走半爬而行,雖險亦奇,然亦為樂事。

契丹石窟

契丹石窟“真寂之寺”即林東後召廟石窟寺。

石窟開鑿在桃石山東南面陡壁上,分中、南、北三窟。窟前是清代續建的喇嘛廟“善福寺”。

這座山寺是遼代石窟“真寂之寺”。俗稱林東召廟桃石山寺。此山寺在1964年就列入內蒙古自治區級重點文物保護單位。“真寂之寺” 石窟位於桃石山東南面的石壁上,分南、中、北三窟,均保護得較為完整。石窟前面為大殿,面闊七間,是清代續建的喇嘛廟。在中窟的眉額上,銘有陰刻石文“真寂之寺”四個大字,當為遼代開鑿石窟時的題名,“真寂”二字與中窟內的釋迦牟尼“圓寂”之意相合。

桃石山

桃石山只見窟壁內列有“千佛像”百餘尊,形態各異,千姿百態。南窟內中間有一主佛,騎獅子的文殊菩薩和坐在大象上的普賢菩薩分列兩邊;還有供養人服侍。石窟門口都有力士像。北窟分內、外兩室,外室內雕像和南窟雕像群是一樣的;內室的造像均為浮雕人物,有佛、弟子和供養人,兩側刻有契丹裝束的力士像一對,力士足穿長靴,面目猙獰,頗具特色。原來,“真寂之寺”是一組石窟群,石窟表面有諸多壁像,其中還有一些契丹信徒造像。

面對石窟的西南小山峰還有小石窟若干。另外在谷口兩側緣石壁立有二尊金剛力士浮雕,十分生動,一東一西,各自把定金剛桿,足踏耐熏二鬼,足

桃石山

桃石山著長靴,衣著契丹武士裝束。在岩壁上和巨石上多留

有清代陽刻藏文“天字真言”。從這些遺蹟表明:。另在岩壁和巨石之上多有清代陰刻梵文“六字真言”。“真寂之寺”附近的山谷中還有石窟若干,其中有《遼史》所記“弘福寺”及“開化寺”遺址。這裡還是遼、清兩代弘揚佛法的聖地。仔細觀看這座山寺,為磚木結構的喇嘛廟,清政府曾給它賜名曰:“善福寺”。歷史上,這座深山古寺和石窟也曾多次遭受嚴重的破壞,1987年內蒙古自治區政府撥專款按善福寺原貌進行修復。殿內石窟和造像之間,陳以佛龕香案,柱間掛以幔帳經幡,供以鮮花淨水。使佛殿飛檐滾脊、雕樑畫棟,別具一番風采。讓這遼代石窟與清代佛殿跨越時間的差異而連在了一起。

桃石山廟會

每年的四月十五

四面八方的人們

都會膜拜在山下的廟裡

那是因為有了你的仙氣

古老的蒼松翠柏守護著你

就像秦朝的武士

威嚴 聳立

桃石山的傳說

話說當年齊天大聖孫悟空,因不堪玉皇大帝和王母娘娘的篾視,以及諸仙女們的譏笑,一股惱火攪了王母娘娘的蟠桃盛會,痛飲了玉液瓊漿,偷吞了老君的仙丹,又吃了些仙桃仙果。一時間因想念起花果山上的眾猴子猴孫們,於是就懷揣些玉液仙果,肩扛著一個掛滿蟠桃的樹枝,手裡還捏著個紅纓纓、黃橙橙、水靈靈的大桃,一面口嚼著桃子,一面駕著祥雲,逕向東勝神洲傲來國的花果山而去。

當行至現今的巴林左旗境內,也就是當時的東海上空時,忽聽下面群情鼎沸,喊殺聲震天,撥開雲隙一看,只見下面是驚濤拍岸,白浪滔天,原來東海龍王敖廣正在操練水兵。一會兒是蝦兵奔涌,一會兒是蟹將拼殺,那邊是鯉魚翻滾,這裡是龍子們戲耍。大聖觀得出神,不由得也來了興致,遂即大喊一聲:“好 ─ 玩!”

桃石山

桃石山豈知那“好”字剛一出口,正叼在嘴裡的大半拉桃子,可就脫落了下來。但見那仙桃從高空墜落,穿過雲隙,徑直向東海龍宮砸將下去。說時遲那時快,只聽得“轟”的一聲震天巨響,半個仙桃就落入海中。剎那間波濤翻滾,海水四溢,眾多魚鱉蝦蟹連同著海水被拋向半空,還有一些沒來得及躲閃的,可就被砸了個稀爛。

老龍王敖廣正耍得高興,突然被這么一攪,非常惱火,正待發作。可抬頭往上一看,只見那大聖在雲端里正樂得抓耳撓腮,手舞足蹈。心想原來是這個猴頭在搗亂。因早知猴頭不好惹,於是強壓怒火,一聲令下,帶著眾水族們愴惶逃竄。隨著水族們的撤離,海水也跟著迅速退去。所以原來的海底,竟然變成了陸地;周圍因有群山環繞,原來的龍宮又似乎是落在坑裡。君不見現在那群山的山形,至今還留有海水沖刷的道道痕跡。尤其是那隻依戀東海勝境的大海龜,因稍稍遲頓了一下,就再也沒能遊走。於是它只好爬向山巔,盼望著海水的歸來。天長日久,竟然變成了化石。人們因此給它啟名叫“神龜探海”。更為奇妙的是當時大聖遺落的那半拉仙桃,依然傲立在山巔,雖然歷盡滄桑,也已變作化石,但那大聖的齒印,卻至今仍清晰可辨!後來人們就把這座山叫做“桃石山”。再後來,人們還依山就勢,開鑿出山洞,修築了廟宇,供奉起佛祖來。該廟初稱“真寂寺”,後來改叫“召廟”。

故事講到這兒,非常值得欣慰和慶幸的是,時近兩千年,也就是 1997 年,人們又在召廟群山上發現了冰臼群,當地民眾稱為“七鍋山”、“五鍋山”等。經專家們地質勘測,有的認為是數億年前,寒武紀冰川運動時期的歷史遺存。由此看來,說召廟桃石群山原來是海洋洋底,還不無證據呢!

原載《赤峰日報》 7 月 28 日第 14180 期

桃石山的詩歌

天上仙桃落人間

佛祖點化變奇山

登山須過三道關

閻王道上環生險

再生洞裡驚恐鑽

圍繞桃石放膽轉

萬丈深淵貼身邊

桃石山

桃石山刺激過癮趣無邊

桃石山參考資料:

赤峰旅遊網 http://www.cfly.net/cflyxxw/you/zm.htm

搜 狐 http://club.travel.sohu.com/r-txtx-351209-0-0-10.html