名詞釋義

柳條邊

柳條邊清朝統治者禁止漢人進入內蒙古和東北,實行種族隔絕,在遼寧和內蒙古修建的一道壕溝,沿壕植柳,稱柳條邊,又名盛京邊牆、柳城、條子邊。柳條邊是以明遼東長城為基礎修建的。

順治、康熙年間先後修建柳條邊於遼河流域和今吉林部分地區。禁止漢人越過邊牆打獵、放牧和采人參。遼河流域的柳條黃嶺子柳條邊遺址邊,南起今遼寧鳳城南,至山海關北接長城,周長850千米,名為老邊,也稱盛京邊牆。又自威遠堡東北走向至今吉林市北法特,長345千米,名為新邊。

老邊自威遠堡至山海關的西段,歸盛京將軍管轄;自威遠堡至鳳城南的東段,歸盛京兵部管轄並受盛京將軍兼統。新邊則歸寧古塔將軍(後改吉林將軍)管轄。在交通要道處初設邊門21,後減為20。每邊門駐官兵數十人,稽察行人。

發展

名字由來

邊壕遺址

邊壕遺址何為“柳條邊”呢?在300多年前,有一條寬、高均為一米總長度為1300餘公里的土堤,整個土堤的外側挖一口寬8尺,底寬5尺,深8尺,其橫斷面為倒梯形的壕溝,壕溝與土堤並行,土堤呈‘人’字形橫亘在東北大平原上。此‘人’字形的撇捺交點位於遼寧省開原縣北的威遠堡鎮。從威遠堡鎮向北至吉林省吉林市北部的法特東亮子山,作為‘人’字的一豎(為北段);從威遠堡向西南至山海關,構成‘人’字的一撇(為西段);由威遠堡向東南至海邊,構成‘人’字的一捺(為東段)。東段和西段將整個遼河平原包括在內,全長近1000公里。土堤上每隔5尺插一根4寸粗6尺高的柳條,各柳條用繩連結成籬笆狀,稱之為“插柳結繩”。此即為清朝皇帝以其超人的智慧發明創造的“柳條邊”——一條戒備森嚴的封禁界限。柳條邊不似前代長城,沒有憑險而設的堅固工程,也沒有軍事意義,邊門只是稽查收稅的封建關卡,同時又是聯繫廣大東北地區的交通孔道,柳條邊實質只是一條標示禁區的界線。

勞力來源

柳條邊

柳條邊“柳條邊”的發明專利權非皇太極莫屬。因為“柳條邊”始築於1638年(皇太極崇德三年),完工於1681年(康熙二十年)。歷經皇太極、順治、康熙三朝,用時四十三年整個工程基本完成。如此浩大的工程所需勞力必然眾多,那么如此眾多的勞動力從何而來呢?

據史料記載,順治五年(1648年),理藩院遣官清丈並劃定遊牧地界,同時“編盛京守墩台壯丁為十牛錄”,十牛錄至少有壯丁千餘人。清初因抗清和逃人等獲罪流徙的犯人大多發遣到盛京。在開原附近的尚陽堡,是清初流放人犯的聚集地。康熙七年(1668年),尚陽堡有流徙犯人3500餘人,連同家屬共5914人。他們有的勞作服役,有的則出錢認工贖罪。據《清聖祖實錄》載,奉天府尹張尚賢奏稱:“近有流徙人犯修造工程贖罪之例,有力者已認工程。”即指柳條邊的興建工程。可見,柳條邊主要是由流徙罪犯修建而成的。

根本用途

清朝遷都北京後,就把東北地區劃為一個特殊的地帶,嚴加保護。一方面是為了防止其“龍脈”受損。另一方面,就是保護東北地區生產的皇室貴族所需要的人參、東珠等特產,以及供每年采捕供物及皇帝巡幸時圍獵所用的圍場。柳條邊就是為保護東北“發祥重地”,而修築的一條封禁界線。柳條邊全長1300多公里根據史書的記載,清代柳條邊又叫條子邊,是用土堆成的寬、高各三尺的土堤,堤上每隔五尺插柳條三株,柳條粗四寸,高六尺,埋入土內二尺,外剩四尺。各柳條之間再用繩連結,稱之為“插柳結繩”,就像中原地區的竹籬笆。再在土堤的外側,挖掘口寬八尺、底寬五尺、深八尺的邊壕。清代柳條邊有些地段也有不植柳的,而是利用舊有的明代長城修繕而成。

柳條邊其實是封禁界線。在清朝統治者看來,東北是“祖宗肇跡興王之所”、“龍興重地”,須加以管控封禁。

軍事管制

柳條邊又有“邊內”、“邊外”的區別。其遼河平原的部分,即人字形邊牆下端、就是“盛京邊牆”之內的部分叫“邊內”,俗稱“邊里”,反之,都叫“邊外”。從人字形邊牆上端即吉林部分來看,其西部屬“邊外”,其東部屬“邊里”。清代柳條邊的修築歷經三朝40餘年,加上其1300多公里的長度,如此宏偉浩大的工程,無愧綠色長城的稱號。

柳條邊實行嚴格的軍事化管制。在整個柳條邊沿線上每隔一段距離開一座門,稱為邊門,供出入柳條邊之用。因為柳條邊是清朝作為封禁的界線,為清朝殖民統治長遠所需,所以,從康熙十年至康熙三十六年(1697年),在這二十六年的時間內又進行過四次擴邊。如錦州以西柳條邊便向北推進了35公里。

邊門是如何設定的呢?從山海關至鳳凰城,該段柳條邊(稱老邊)共設十六個邊門:由西向東分別是鳴水台邊門、清河邊門、彰武台邊門、法庫邊門、鳳凰城邊門。在威遠堡邊門偏西由南向北段稱為新邊,新邊共設四個邊門:布爾圖庫邊門、克爾索素邊門、伊通邊門、法特哈邊門。每座邊門都建門樓。門樓中間是過邊的門洞,兩邊有耳房,一邊耳房是囚室,另一邊住巡差。柳條邊的管制特別嚴厲。柳條邊各邊門都設有防禦衙門,派駐文武官員,下轄披甲(全副武裝的)兵三四十名,掌管邊門開關稽查出入人等事項。凡進出邊門者必須持有當地官廳簽發的印票(即通行證),其上寫明持票人姓名、年貌、臉色,驗證核准後方可進出。並且要從指定的邊門出入,違規者一律拿獲問罪。

柳條邊除了設邊門外,還沿柳條邊修建了300餘座邊台和封堆。用來看守和瞭望及對邊牆的維護。邊台分首台、中台、西台。每個邊台設千總3~4人,下轄台丁150至200名。對邊門、邊台的官兵都有嚴格要求及處罰規定。極其嚴歷地軍事管制可見一般!

清朝統治

清初時期—封禁東北

清代東北地區的封禁是中國歷史上一種特殊的政策。就其核心而言,不外乎滿族統治階級維護自身利益的手段。但同時由於他們又是整箇中華民族統治階段利益的代表,因而,在執行這一封禁政策時,不得不在國家和民族利益之間權衡得失,甚至要做出一定的妥協,致使在清一代該政策執行得時緊時松,有時甚至出現封而不禁的現象,惟有乾隆帝一再嚴禁。究其原因眾說紛紜。然而,筆者通過大量的史料分析,認為解決八旗生計,而向東北移旗屯田是其嚴禁的一個重要原因。

1644年,清軍進關後,便開始對東北實行封禁,著手設立邊牆。由於邊牆為土堤,上植柳條,故而又稱柳條邊。根據修築時間的先後又分乾隆朝東北禁邊與八旗生計之關係成老邊和新邊。順治年間分段修築了老邊。據《柳邊經略》記載:“(老邊)西起自長城,東到船廠(今吉林省吉林市),北自威遠堡(今遼寧省開原市境內),南至鳳凰山(今遼寧省鳳城市)止。設邊門二十一座……每門設蘇喇章京一員,筆貼式――員,披甲十名。”全長1900餘里,由盛京將軍管轄。

清政府在東北設邊牆,置哨卡,劃分邊內外,旨在限制內地漢人和朝鮮、蒙古人等去邊外采參、狩獵和墾殖。若需要進入邊外禁地,則必須持其所在地方政府發給的印票,限時、限人出入。康熙十六年(1677),清政府又先後在今遼寧省境內修兩條邊牆,被稱為新邊,由寧古塔將軍(後更名“吉林將軍”)管轄,周圍千餘里境內,遂成“禁中之禁”。

康雍時期—寬鬆政策

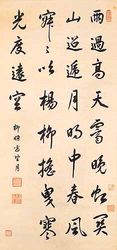

康熙行書

康熙行書儘管康熙帝曾修築新邊,也嚴懲過一些私挖人參者,但總體上是比較寬鬆的。他曾大量移旗和移民實邊,甚至他還通過招民封爵的辦法,招募內地人民開發東北。他所嚴禁的新邊,也只是有礙其風水寶地――長白山才嚴禁的。

雍正帝時期也只是雷聲大、雨點小,未曾因越禁而嚴懲過任何人,他將私挖人參也看成小事,他甚至曲加庇護越禁犯科的流民。例如:雍正二年四月(1724),他曾曉諭刑部:“禁止私刨人參舊例,不論已得未得俱解送刑部,往返拖累,故於盛京刑部監禁。每年差官前往審理,朕思伊等俱系圖利窮民,春夏時被獲至九月十月方得審結,延挨月日,身受寒署,多致疾病死亡。甚屬可憫。寧古塔有將軍、辦事御史,盛京有將軍、刑部,並副都御史永福,嗣後,將各地方所獲者,即行審理作速完結,年底匯齊具本啟奏。自今將審理偷刨人參之部院衙門堂官停其遣往,如此則案內之人無久禁凍餒之苦果矣。”嘉慶及其以後之帝則嚴禁無效,再加之邊患日緊,便徹底解禁,甚至開始大批移民實邊。

乾隆時期—厲行封禁

嚴禁東北 停遣罪犯

然而,惟有乾隆帝則一再嚴禁。乾隆元年四月,他便下令停止往東北發遣囚犯,“其人犯發遣之罪者,應改發於各省煙瘴地方。”乾隆三年十一月又應鄂爾泰等人之請,將東北較為重要的威遠堡等六口文員改成武職,以加強邊口的巡守能力。第二年十月又應刑部右侍郎韓光基、工部右侍郎索柱等人之請,下令守口官兵嚴加盤查出入山海關的旗民人等。乾隆六年五月又明令禁止吉林、伯都訥等處八旗官兵招募民人耕種。

辦事不利 嚴懲官員

乾隆十一年正月,因查辦奉天流寓民人一案,辦事不利,清政府嚴加懲處了奉天府尹。其罪責是:“該府尹霍備蒞任數載,其各州縣流寓民人,並未取保入籍,亦未令其回籍,漫無稽查,而定議後,出關人數,續添四萬七千餘口,聚集益眾。是奉旨立限之案,該府尹既不實心辦理,又不將不辦緣由奏聞,實屬怠玩,請將霍備解任來京,交部議處”,同時,並警告奉天將軍達勒黨阿“同任地方,咎亦難辭,但到任未久,且旗人所居之地,尚無流寓民人,應令該將軍回任後,作速委員會同地方官,實力查辦,毋得因循”。

鑒於盛京等地流寓民人過多,乾隆四十一年,乾隆帝曉諭軍機大臣等:“盛京、吉林為本朝龍興之地,若聽流民雜處,殊於東北風俗攸關,但承平日久盛京地方與山東直隸接壤,流民漸集,若一旦驅逐必致各失生計,是以設立州縣管理。至吉林原不與漢地相連,不便令民居住。今聞流民漸多,著傳諭傅森查明辦理,並永行禁止流民,毋許入境。”第二年乾隆帝又下令降調禁止流民不利的吉林將軍富椿及額爾德蒙額。

相對而言,雍乾年間,由於大規模戰事的減少,八旗生丁得到了充分休息,生齒日繁。同時,也給他們帶來尖銳的生計問題,根據八旗制度,旗人除做官和擔任職業軍人外是不可從事生產活動的,但“甲不能遍及,而徒使之不士、不農、不工、不商、不兵、不民……於是其生日蹙,而無可為計”。而更為嚴重的是,由於除兵差外,他們終日無所事事,遊手好閒,漸染浮華靡風。這對於本來日加艱難的生計無疑是雪上加霜。從而使原有的八旗生計問題更加嚴峻。為此乾隆帝通過定例婚喪賞銀、不定期的“恩賞”、加餉、增加養育兵、漢軍出旗等措施,都不能從根本上解決這一問題,結果卻是事與願違:“添設馬甲、護軍、領催以及養育兵丁,餉項所得,每年不下數百萬。國家恩養八旗,至優至渥,而旗人生計,猶未見充足。”不但問題沒有解決,反而更加嚴重了。在乾隆年間,甚至發生了福州駐防漢軍和水師營漢軍“競爭馬乾銀”和反抗操練的鬥爭。並且有大量的正身旗人為了生計而逃旗的事件。1741年寧古塔將軍奏報:烏拉旗兵“貧苦逃走者甚多”。鑒於此,1 74 3年清政府被迫制定“逃旗法”。儘管如此,仍有許多人以身試法,甘於出旗,1745年僅山海關等八處“報逃之案,竟有二百五十餘起之多”。由此可見,當時八旗生計問題嚴重之一斑。

屯田東北 封禁加嚴

屯田東北就必然會發生東北流民與旗人急田爭利的矛盾。為保證旗人獨享東北地利,從而嚴格封禁制度遂成為其惟一的解決辦法。但是無論是旗人還是流民同是天朝子民,厚此薄彼,情理不容,因而,在執行這一政策時只得半遮半掩。但是,從大量的史實當中我們可以看出其大致脈絡,往往每一嚴禁政令之後都會隨之出台一個有關解決八旗生計的政策。

乾隆元年四月,乾隆帝傳諭:“黑龍江、寧古塔、吉林烏喇等處,若概將罪人發遣,則該處聚集匪類多人,恐本地之人漸染噁心,有關風俗,朕意嗣後如滿洲有犯法應發遣者,仍發黑龍江等處外,其漢人犯發遣之罪者,應改發於各省煙瘴地方。”既然罪犯有礙風俗,為何不一概禁止,難道惟有漢人犯人危害最大,可見有礙風俗不是停止發遣的真正原因。並且第二年六月又以“(漢人罪犯)伊等原系發與口外駐防兵-)―為奴之犯,聞彼地兵丁有籍以使用頗得其力者”,遂又收回成命,這只是因其與八旗生計大有關礙。但與此不久,又“設黑龍江屯莊,呼蘭立莊四十所,選盛京旗丁攜家往,官為資裝築屋庀具,下給地畝六十,十丁一莊,每六畝給籽種二斗,莊給牛六頭,口糧並給。溫德亨都爾圖亦如之。凡隨缺官地歸旗入冊,禁職官侵占。”想必停遣罪犯嚴禁滿洲與此次屯田不無關係。

乾隆六年,乾隆帝又以影響當地旗民生計為藉口,下令嚴禁禁區旗人招募民人租種,他命令:“伯都納地方除現在民人勿許招募外。將該處荒地與官兵開墾,或作牧場”。這次嚴禁,不僅讓禁區內的旗人有田可耕,同時,應侍郎梁詩正之請“置八旗閒散屯邊,以廣生計。命阿里袞往奉天相度地宜,於時吉林、寧古塔、伯都納、阿勒楚喀、三姓、暉春及長春,俱事墾殖,貧無力者,發官帑相貸”。以此優惠政策吸引閒散旗人屯田。

此後,乾隆帝不斷移旗屯田,也不斷嚴禁。在拉林地方,“乾隆九年由京都挪移閒散滿洲上百五十戶,分為頭八屯、二八屯居住。乾隆十年,由京都挪移閒散滿洲二百五十戶,添與二屯居住。”於乾隆十年在東北再次重申嚴禁,並促令地方官解決現有流寓民人。

再度封禁 教養兩得

乾隆十五年再度嚴禁流人。乾隆十九年冬十月“移京城滿洲兵三千駐阿勒楚喀等處屯墾”。第二年,又開始準備移京旗三乾戶前往拉林地方屯墾。二十一年,由京旗挪移閒散滿洲五百戶,到阿勒楚喀海溝八屯居住,翌年,又移五百戶到阿勒楚喀瓦琿八屯居住。二十四年再移京旗五百戶到林霍集莫八屯居住。並且自乾隆三十二年起,又不斷地調撥京旗前往拉林、阿勒楚喀兩地屯田。

柳條邊遺址

柳條邊遺址乾隆四十一年再度嚴禁,並於第二年降調嚴禁不利的地方官。而在乾隆四十二年,卻“以大凌河西北杏山、松山地豐美,徙閒散宗室,資地三頃,半官墾,半自墾,築屋編屯,助其籽具”,令閒散宗室屯田,解決他們的生計。

此後,乾隆又想方設法通過加賦等措施逼迫現有流民放棄已占耕的土地,並試圖利用退出耕地宋解決八旗生計。乾隆四十六年十月,乾隆帝諭:“索諾木策凌奏稱:‘現今查出流民私墾地畝,酌定租銀,並定旗倉納米數目,此內如有畏賦重不肯承種,仍回原籍者,將地交旗人耕種,照紅冊地畝例納米,仍嚴飭民間永不準私墾官地。如旗人不種,又暗令民人耕種取租者,除一併照例治罪外,仍將地撤回入官’等語。索諾木策凌所辦尚是。”同年十一月,他又曉諭屍部:“索諾木策凌等奏查又流民私墾地畝,仿照山東科則定賦一折。自應如此辦理。流民私墾地畝於該處滿洲生計大有妨礙、是以照內地賦則酌增以杜流民占種之弊,且撒出地畝並可令滿洲耕種,不特旗人生計有益,並可習種地之勞,不忘舊俗。”由此可知,其嚴禁的動機也就欲蓋彌彰了。

乾隆五十五年嚴禁也是如此。據《清史稿》記載:“五十五年,令奉天自英額場,嬡陽邊止,丈荒分界城旗之無田者,除留圍場參山,余均肥瘠配給,禁流民出口私墾,而積久仍予編戶。”由上史實來看,乾隆帝是在通過嚴禁來保障東北土地不被民人占種,從而為其移旗屯田提供便利條件的本意,已昭然若揭。並且,嘉慶帝也一度承襲其衣缽。於嘉慶十六年一度嚴禁,十七年便向雙城堡移旗屯田,以解決八旗生計,欲收“教養兩得”之效。

封禁政策失敗

但這種封禁政策本身,在其制定之初就已注定它的失敗,其中除民間偷越、官吏瀆職腐敗等因素外,就是乾隆帝本人也不得不在國家利益與民族利益的衝突中,不斷地作出妥協,甚至有時不得不開禁。正如:乾隆八年和九年,天津、河間等地遭受嚴重旱災,大量災民湧向關外禁地時,他為保證京師的安定,只得默許災民出關就食,並於乾隆八年六月曉諭守口官兵:“本年天津、河間等處較旱。聞得兩府所屬失業流民聞知口外雨水調勻,均各前往就食,出喜峰口、古北口、山海關者頗多,各關口官弁若仍照向例攔阻不準出口,伊等既在原籍失業,離家邊口又不準放出,恐貧苦小民,愈致狼狽,著行文密渝邊口官弁等,如貧民出口者,門上不必攔阻,即時放出。但不可將遵奉諭旨,不禁伊等出口情節,令眾知之,最宜慎密,倘有聲言,令眾得知,恐貧民成群結夥,投往口外者,愈致眾多矣!著詳悉曉諭各邊口官弁知之。”這種妥協,再加之流弊,終致流民問題成尾大不掉之勢。而移旗屯田卻也因八旗人丁日沉靡風等原因,多告失敗。

可是,無論如何,這種嚴禁政策在一定程度上阻礙了東北地區的深入開發,致使邊疆空虛,從而為以後的朝鮮半島人民大量越墾和俄國入侵提供了可乘之機,嚴禁也頗有得不償失之效。

負面影響

柳條邊是民族融合的倒退,在一個國家內,漢人居然不能自由出入。尤其遼東自戰國時代的燕國起就納入中華版圖,明末的時候,遼東地區仍然生活著數百萬漢人,然而後來遼東漢人或被後金軍隊屠殺,或被強行遷出關外,禁止漢人進出東北。這一野蠻政策使得東北一帶漢人人口極其稀少,後來俄羅斯輕而易舉的殖民東北北部,割走了100萬平方公里的廣大領土。所以柳條邊是極其反動的措施,直到民國時期,張作霖和張學良父子用火車把大量中國人拉進東北,才避免了東北再次遭帝國主義國家瓜分的厄運。

人物簡介

肅慎系歷史簡介:

肅慎,通古斯民族,是現代滿族的祖先。又稱息慎、稷慎。 跟韓國人先民扶餘人、yemack人共同生活在滿洲土地上。分而於黑龍江、烏蘇里江流域和長白山一帶。大體分布在今長白山以北,西至松嫩平原,北至黑龍江中下游的廣大地域。

MUSE MAFARI GULOON OCI MANJUU。