概況

杜甫江閣

杜甫江閣據史記載,唐大曆三年秋,杜甫友韋之晉調潭州剌史,投之待至而韋卒,甫以貧病之身客居長沙。初,甫寄舟中,泊南湖港。

近港之驛樓,迎別友人之所也。甫兩別劉判官,詩云“杜陵老翁秋繫船,扶病相識長沙驛”、“他日臨江待,長沙舊驛樓”。後移居湘邊佃樓,或在長沙小西門一帶,自稱“江閣”。有《江閣對雨有懷》詩云“層閣憑雷殷,長空面水文”、《江閣臥病走筆》詩云“客人庖廚薄,江樓枕席清”。杜於江閣中,曾晤蘇渙,有《呈蘇渙待御》詩云“茅齋定王城郭門,藥物楚老漁商市”;又晤李龜年,有詩云:“岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。正是江南好風景,落花時節又逢君”。江閣遺蹟早不存矣,而今得於原址重建之。

詩聖杜甫,晚年兩度駐足長沙,曾寄居江閣,在長沙留下詩作五十餘首。為紀念這位被歷代人民愛戴的偉大現實主義詩人和世界文化名人,長沙市人民政府,在湘江風光帶興建杜甫江閣。鑒於杜甫江閣是杜甫在湖南的很長一段時間的住所,作為湖湘文化和杜甫相全方位接觸的一個契合點,和杜甫的不解之緣,我們決定選取杜甫江閣作為載體,追本溯源,發散輻射,進行相應的調查,從而在憑懷偉大詩聖的同時,追尋杜甫與湖湘文化的相互影響(或者稱之為作用力)。

杜甫江閣為緬懷杜甫而建,選址在長沙西湖路與湘江大道相交的湘江風光帶上,與天心閣、嶽麓山道林二寺和嶽麓書院形成一條文脈帶。清康熙年間,長沙就有文人名士提出為杜甫修建江閣、詩碑,立塑像,以紀念詩人。此後,這種呼聲一直沒有停過。2002年,長沙市政府終於擔起了這一重任。

構造

杜甫紀念館,東朝湘江大道,入口前為廣場級踏步;西面面向湘江、主體建築距湘江堤邊5米,一層露台飄於湘江上5米。杜甫江閣的南北連廊為詩碑廊,柱兩側立石碑刻杜甫詩歌供人學習,詩碑廊有扇形廊、曲廊,石碑點綴設定。杜甫江閣北向規劃布置六角形碑亭,重檐屋頂,亭中立碑,記述長沙市政府修建杜甫江閣的緣起和經過。杜甫江閣南向靠湘江大道人行通道路邊建方亭,與詩碑廊相連,是杜甫江閣的次入口,方亭為單層屋面四坡頂。江閣為四層建築,室外地面(江堤地面)至檐口底高15.9米,至屋面脊頂高約19.5米。該建築二層平面為杜甫紀念館,館正中立杜甫塑像,外牆2.1米高開高窗,實牆上用繪畫介紹詩人生平,三層及四層為詩畫會所,集名人雅士會詩作畫,一層為詩詞書畫紀念品商店。建築立面為中國傳統仿唐古建築形式,朱紅色柱,仿古格柵窗,白色牆。柱廊台階欄桿為雲紋石柱、石面板欄桿。屋面歇山頂,遠挑檐口,青黑色筒瓦曲線屋面,曲線舒展,體現唐代建築古樸、雄偉、厚重的基本特徵。面向湘江大道及湘江的東、西兩立面均為主立面,於屋頂檐口下立橫扁,上書“杜甫江閣”四個大字。杜甫江閣書法碑廊工程位於長沙市西湖橋口湘江風光帶,投資100餘萬元,將於2014年2月竣工,從杜甫在湘時的作品中精選出來的59首詩到時將展現在人們面前。書法碑廊是杜甫江閣的一部分,由全國著名書法家沈鵬、李鐸、顏家龍、李立、何滿宗等書寫。杜甫晚年在湘時的作品約100餘首,因其在世59年,為表紀念而只選出59首。

杜甫江閣主樓的文化工程主要圍繞杜甫與長沙、杜甫在湘所創作的詩歌以及杜甫對湖湘文化產生的影響而設計,同時注重整體環境布置,以期營造出最佳歷史文化氛圍,適應不同社會層面的觀眾,達到融知識性、休閒性於一體的效果。

二樓設計布置為紀念大廳。大廳正面為大型木製淺浮雕《杜工部瀟湘行蹤圖》,展示了杜甫在湖南生活時的行蹤,與大廳中央杜甫雕像交相輝映。大廳兩側布置有張大千、林散之等著名書畫家的杜詩及詩意畫,加之對聯、詩畫大花瓶、仿古紅木大座屏、花架、几案和名貴盆花、盆景等,使整個大廳洋溢著濃郁的文化氣息。

三樓專題展示杜甫生平。其中以詩畫形式,著重展示杜甫在湘三年的詩作,表現其老病孤舟的生活困境以及憂國憂民的偉大情懷。展覽分六個部分:家世、遊歷、言志、詩史、湘魂、光彩。擬展出圖片資料、詩畫作品、杜詩版本、實物資料共百餘件。此外,展廳整體風格與江閣建築風格相似,展牆採用萬字格門窗式造型,此種建築造型語言能有效地把觀眾帶入歷史的時空隧道,加之層版設計採用古代線裝版本書頁的形式,兩者結合使古代文化的韻味更濃。既能使參觀者在濃郁的唐文化中緬懷詩聖,又使整個展廳簡潔明快,疏密有致,輕鬆舒適。

四樓設計布景為以文會友和精品展示場所,暫名為“集雅軒”。擬分為模型展示、以文會友和觀眾休息三個小區域,大廳中央擺放江閣模型一座,兩側布置清代紅木家具、文房四寶、古玩字畫、湘繡奇石精品等。四壁有長沙人文薈萃人物故事組畫,講述屈原、賈誼等歷史文化名人故事,以反映長沙深厚的歷史文化底蘊。

“詩聖”杜甫晚年在湖南漂泊了兩年多,曾在長沙湘江邊“江閣”寄居,並是詩人度過的人生最後一段歲月。兩年里,杜甫留下百餘首詩篇,其中在長沙所作的就有50多首,包括著名的《江南逢李龜年》:“岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞。正是江南好風景,落花時節又逢君。”還有點出“長沙”之名的《發潭州》:“夜醉長沙酒,曉行湘水春。岸花飛送客,檣燕語留人……”這些史詩為湖湘文化添光增彩。

杜甫遺蹟

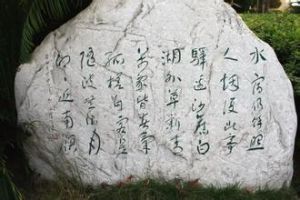

杜甫江閣-石刻

杜甫江閣-石刻湖湘文化

杜甫文化給湖湘文化的發展注入新的血液

整個先唐,我國廣大南方地區經濟文化一直處於非常落後的狀態。秦漢時期南方地區剛剛納入中原版圖,地域文學還談不上大的發展。漢末唐初長達四百餘年的動亂又大大減緩了這一地區地域文學的發展進程。湖南在當時的落後程度更是令人吃驚,張偉然《湖南歷史文化地理研究》指出,據《隋書.地理志》所載戶口統計,大業五載(609)全省人口才二十八萬。貞觀三年(639),全省人口三十一萬。即使發展到百餘年後的天寶元年(742),戶口也近九十五萬。近二十一萬平方公里省境內僅有三十至九十餘萬人,足以顯示開發程度之低,經濟文化水平只落後。《唐會要》卷六二、卷八六載,荊、益、黔中、閩中、嶺南州縣都屬於奴隸買賣區域。白居易《道州民》就提到:道州民,多侏儒,長者不過三尺余。說貞元中道州刺史一道州矮人歲貢京師供人取悅。洪、潭等州僧寺內也多奴婢。這些事例側面反映出唐時期湘中地區的風俗愚頑、未被教化可見一斑。

只有到了隋唐一統這樣一個千載難逢的歷史時期,南方地區經濟文化才獲得較大的發展,南方文學才開始自具面目,並與北方文學逐步走向融合,而融合的主要途徑就是各種各樣的人員來往。唐朝通過命官、銓選、貶謫、科舉、置幕等手段來加強對南方的統治,保持與南方的密切聯繫。同時,北方文人們的南來北訪也是北方文化南輸,南方廣大落後地區受容先進的北方文化,形成地域文學的動態歷程。

北方文人不但成為孤寒的湖南文士最重要的社會關係,而且帶來了北方文壇風氣。北方文士在湖南常題壁,唱和,寄曾,這一系列活動給湖南地域文學帶來的生氣。湘文化也正是在這個社會大背景下繼承楚文化而逐步開始發展起來的。

在這樣一個歷史大前提下,杜甫,作為當時最偉大的詩人,他的湖南之行及留給後世的詩篇和遺蹟,無疑對湖南地域文學與北方文學的交融,甚至對其地域文學的影響也是非同小可的。

大曆三年(768)杜甫游嶽麓山道林寺有《嶽麓山道林二寺行》:“玉泉之南麓山殊,道林林壑爭盤紆。寺門高開洞庭野,殿腳插入赤沙湖。五月寒風冷佛骨,六時天樂朝香爐。地靈步步雪山草,僧寶人人滄海珠。塔劫宮牆壯麗敵,方丈涉海費時節,懸圃尋河知有無。暮年且喜經行近,桃源人家易制度,橘洲田土仍膏腴。潭府邑中甚淳古,太守庭內不喧呼。昔遭衰世皆晦跡,今幸樂國養微軀。依止老宿亦未晚,富貴功名焉足圖。久為野客尋幽慣,細學何顒免興孤。一重一掩吾肺腑,山鳥山花吾友於。宋公放逐曾題壁,物色分留與老夫。”與宋之問的《晚泊湘江》及後來作幕潭府的沈傳師,斐懷古詩並稱“四絕”,中唐以來人們十分珍視,作四絕亭一貯之,以詩板高懸寺內,四絕詩、亭成為潭州一勝跡,韋蟾詩稱:“沈裴筆力斗雄壯,宋、杜詞源兩風雅。”可見後人之無限仰慕。四絕亭周圍的景致極美,文人詩興因此更高,齊己《懷道林寺道友》云:“四絕唐千萬木秋,碧參差影壓湘流。閒思宋杜題詩板,翌日憑欄道業休.”像這樣寫成的詩頗多,以至後來成集,《新唐書.義文志四》。

杜甫文化在一定程度上促進湖湘文化中憑弔文學的發展

杜甫仙逝湘江後有杜甫墓,杜工部詩才蓋代,名懸日月,受後人景仰,並有不少憑弔詩為後人傳頌:

扁舟下荊楚間,競以寓卒,旅殯岳陽。享年五十有九。——唐·元稹《題檢校工部員外郎杜君墓系銘》

其卒當在潭岳之間,秋冬之際。——宋政和五年鳳台子王得臣彥輔《麈史》

水與汨羅接,天心深有存。遠移工部死,來伴大夫魂。流落同千古。風騷共一源。江山不受吊,寒曰下西原。——宋·徐屯田《過杜工部墳》

歷代文人墨士對杜甫的憑弔不枚勝舉,這些文學創作無疑在潛移默化中影響著湘文化的發展。杜甫的“史詩”給湖南的歷史學考察留下了一筆財富。

杜甫的詩向有“詩史”之稱,他在湖南的創作也毫不例外的發揮了這一功能。譬如杜甫寫下了《麓山道林二寺行》後,離開長沙,逆水來衡州投奔韋之晉,不料到了衡州才知道不久前韋之晉已調任潭州刺史,兩人恰於途中錯過。杜甫再匆匆趕回長沙,韋之晉卻不幸在日前暴卒,這使杜甫陷入深深的困境之中。他只得暫棲江上的小舟之中,有時暫住在江邊的閣樓之上。生活沒著落,他只能靠奉賦贈詩取得一點接濟度日,這種“飢藉家家米,愁征處處杯,殘杯與冷炙,到處潛悲辛”的艱難日子,使年老的杜甫心情倍增愁悶。但就在這樣的困境中,杜甫也沒有僅僅悲傷自己的身世際遇,而是更心憂天下,情系蒼生。他寫人民的疾苦,“萬姓瘡痍台,群凶嗜欲肥”;寫吐蕃侵於外,藩鎮驕與內,“開視化為血,哀今征斂無”;寫戰爭的殘酷,“喪亂死多門,鳴呼淚如霰”;寫與死於戰亂的百姓相比,自己尚有一舟可以棲身洗濯,“入舟雖苦熱,垢膩可灌溉。痛彼道邊人,形骸改昏旦。”這些詩,真切地描述了那個動亂時代的社會狀貌,為長沙留下了一頁長沙詩史。杜甫在湖南留連了一年多,留下詩作近百首。這些詩篇是杜甫生命的最後年月、也是他一生中最潦倒的時刻所作的,因此大多是淒涼漂泊生活的寫照,表現了他暮年落魄江湖而又關心天下安危與百姓疾苦的感情。其中一些詩篇生動地描述了當時長沙地區的風物人情,使人讀來倍感親切。

湖湘文化中的憂國愛民情懷與杜甫文化不謀而合,相得益彰

都說湖南人最明顯的特質是霸蠻,其實我們完全可以把湖湘人霸蠻的特質分開三層來理解,這也使得到千古以來無數歷史事實明證的。這三個層次分別是:

作為湖湘文化前身的楚變文化特質的原始層,就是它的帶有原始野性的“蠻”。這種“蠻”的特質的內涵,包括“沅有芷兮澧有蘭”的自然環境;包括“被薛荔帶女羅”的服飾;包括“信鬼而祠”的民風民俗,包括“蓽路藍縷”(《楚世家》)的辛勤勞作和開拓精神。

“蠻”的文化物質的第二個層面是強烈的鄉土意識和懷鄉戀鄉情結。但是,這種情感,在包括湖湘在內的楚人身上表現特彆強烈,特別突出。《離騷》說:“陟升皇之赫戲兮,忽臨睨夫舊鄉。僕夫悲余馬懷,蜷局顧而不行。”項羽和劉邦都是楚人,他們在勝利之後,都想要回歸故鄉。這些,都表現出一種強烈的鄉土意識,難解的懷鄉、戀鄉情結。

“蠻”文化特質的第三個層面便是愛國主義精神。國家、鄉是一個不可分割的整體,但愛家、愛鄉與愛國不是一回事,它們有範圍、層次的區別。只有愛國主義才是一種最崇高最廣大的愛,屬於最高層次。我們同樣可以說,愛國主義在楚人身上表現最為強烈,最為執著。蠻,也就是執著。從“楚雖三戶,亡秦必楚”的俗諺中,我們可以見到這種變,這種執著。屈原更是這種愛國主義精神的集中體現,在他的不朽之作《離騷》中,“一篇之中三致意焉”。

撇開第一層面意思姑且不論,杜甫所有湖湘傳世詩篇中絕大部分體現出了我們湖湘人的那種強烈的懷鄉戀鄉情結以及憂民愛國的情懷,姑且不說這是兩種文化融合的結果,至少也未二者的進一步融合停提供了一個切入點,但是值得一提的是我們湖湘人的憂國愛民更多地體現為入世,敢為天下先;而杜甫到了晚期就基本上採取的是出世式的悲天憫人了。

杜甫江閣文物展示館

杜甫江閣一樓,展示了豐富的歷代文物,包括歷代古籍善本,湖南名家字畫,歷代瓷器,青銅器等,為湖南文化的尋根溯源提供了大量的實物證明。

杜甫江閣珍藏的《御批資治通鑑》《史記》等各類文化古籍一千餘卷,清代湖南著名書法家黃自元、何紹基、何維朴、姚鼐、廖樹蘅等人真跡百餘件。

瓷器方面,杜甫江閣珍藏的北宋定窯精品葵口碗,磁州窯虎紋枕,磁州窯黑釉剔花梅瓶,龍泉窯精品瓷器以及清代各類官窯,成為湖南文物古玩類的領頭羊。

另外,杜甫江閣珍藏的北魏石佛和唐代楠木觀音,也是極為罕見的文物。

經過中國藝術家協會考察,中國藝術家協會收藏委員會正式落戶長沙杜甫江閣,現已正式進入籌建階段。

註:參考資料---華夏收藏網關於中國古玩城排名中,長沙杜甫江閣排名前十位。

地址

湘江中路二段108號。