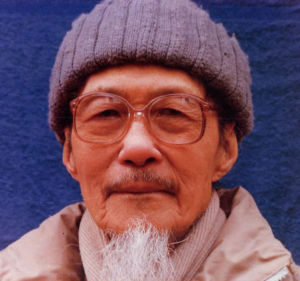

人物簡介

李詠森(1898~1998),江蘇常熟人。民國13年(1924年)畢業於蘇州美術專科學校。此後畢生在上海工作。20世紀20~50年代,歷任《太平洋畫報》編輯、中國化學工業社美術設計、上海美術專科學校圖案系教授、蘇州美專滬校副校長等職。1953年後曾任上海輕工業局日用化學公司美術設計組組長、上海輕工業專科學校教授、同濟大學和新創立的上海美專教授。為中國美術家協會會員、中國美協上海分會理事、上海文史研究館館員。參與發起創立上海水彩畫研究會和上海粉畫學會,並分別擔任名譽會長。精於水彩畫,風格寫實寫意兼融。兼長工商美術設計和粉畫。1988年,與夫人邵靚雲於上海美術館舉行雙人畫展,並因將展出作品中的一部分捐獻給美術館,而獲得上海市文化局獎狀。藝術生涯

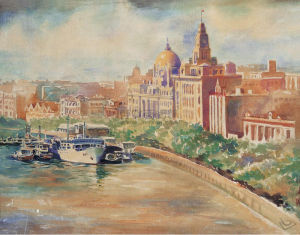

外灘的早晨

外灘的早晨江寒汀曾回憶這段經歷,說:“結果我畫國畫,李詠森畫水彩畫,在畫種方面是分道揚鑣了。”1919年,21歲的李詠森報考上海商務印書館圖畫部,在幾百名應試者中脫穎而出,成為僅有的幾名錄取者之一。

李詠森真正進入水彩畫的堂奧還得益於著名畫家顏文梁先生,他後來一再說:“是顏老把我帶進水彩畫的藝術宮殿。”顏文梁是我國水彩畫的先驅者,他的畫堅持寫實,認為先有真實而後才能有美。

1922年,剛過弱冠的李詠森與一批同道合者,組織了常熟美術協會,並準備以會員作品舉辦一次“常熟美術展覽會”,以推動常熟新美術運動的發展。

由於水彩畫是舶來品,在當時還極少有人涉足,涉足者也水平有限,李詠森等人遂想請已嶄露頭角的顏文梁加盟。顏當時剛剛創辦蘇州美專,擔任校長,聞聽之下欣然允諾,與畫友們攜得意之作參展,其中顏的一幅粉畫佳作《廚房》(曾在法國沙龍得獎),對李詠森影響最深,他反覆觀察臨摹,又親向顏文梁請教,頗受啟發。顏文梁也十分賞識李詠森的才氣,問他是否願意進蘇州美專深造,這樣李就進入美專讀書,成為蘇州美專的第一屆畢業生。李詠森與顏文梁亦師亦友,李寫實風格的水彩畫,頗受顏文梁影響。直到耄耋之年,李詠森回憶起當時的情景仍記憶猶深,唏噓不已。1995年,他的學生髮起成立顏文梁藝術促進會,他任名譽會長。

1960-80年代作品

1960-80年代作品1957年他參加了上海美術家協會。1962年他辭去教職致力創作。他常說:“我喜歡寫實的風格,藝術概括的寫實寫景、有神、有味,能喚起心靈的真誠美。”代表作有《白菊》、《繡球花》、《紹興戲台》、《南京掃葉樓》、《豫園點春堂》等。

李詠森的水彩畫《鋼鐵廠的早晨》,參加第六屆全國美展,曾作為華東地區僅有的兩幅作品入選,以後又被中國美術館收藏。1986年,90高齡的李詠森率隊赴港舉辦水彩畫展,香港各報對他的藝術造詣,評價甚高。在日本、韓國以及我國的台灣,其參展作品所到之處,無不轟動。日本《讀賣新聞》發表的文章,題目是《中國水彩畫界的最高峰》。他的《繡球花》、《芍藥》參加漢城奧運紀念美展和日本東京都立美術館國際美展,分別榮獲金牌,由國際美術協會收藏,《秋菊》獲亞洲水彩畫展優秀作品獎。全國各大美術館收藏他的多幅作品,光上海市美術館就收藏有他的畫作50多幅。

李詠詠森從事美術教育,前後總計38年,為國家培養了一大批人才。除在蘇州美專上海分校任教外,李詠森還先後在上海美專、上海同濟大學、上海輕工業學校等多所院校,執教色彩學和水粉畫。他的《水彩畫臨本》、《水彩畫技法》和《李詠森水彩畫集》,在水彩畫愛好者中廣為流傳,其中《水彩畫技法》再版至17萬冊,大力推動了水彩畫種的普及和發展。一些水彩佳作更被選入多種畫集,或被有關報刊選登。

創作觀念

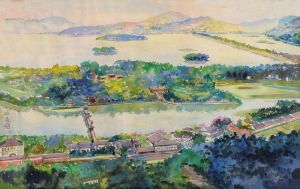

庭院

庭院人物評價

水彩畫這種藝術形式剛進入中國,李老就對它一見傾心,他畢生矢志不渝地進行著水彩畫的創作與教學工作。在當時,他與蘇州美專的校長顏文梁因畫結誼,保持著亦師亦友的關係,成為美專的首屆畢業生之一,此後留校任教,獲得相當高的聲譽。他認為水彩畫是“用水調和顏色繪製的圖畫”,與中國傳統的水墨畫有一定的相似之處,也正是基於這個認知,他將東西方的這兩種繪畫的技巧融於一體,從而創造出他那極為高雅雋永的個人風格。 西湖白堤

西湖白堤得以親炙教誨的學生一提起李老,無不感佩萬分。學生邱國隆回憶說:“李先生慈愛關懷、使我難忘的是,在他擔任滬校負責人時,有許多同學避難來滬,大部分交不起學費,我就有兩學期未交學費。李先生和顏校長裝作無事,從不向我要學費。還有兩位女同學,也是免費學生。”“李先生教畫時的耐心、熱心、誠心,令人感動。他著著實實地做到了手把手教畫。學生們畫靜物或風景,李先生在原畫上指出不足之處以後,就讓學生看他一筆一筆地改,具體地從步驟、輪廓、色彩、平衡對稱及要避免之處進行指導,所以,李先生輔導的學生,進步都是較快的。”

屋外

屋外