人物簡介

李悝,周定王五十四年(前455年)生,周安王七年(前395年)卒,戰國時魏國人,戰國時期著名的政治家,法家代表人物。 嬴姓,李氏,名悝,一作克。戰國初期魏國著名政治家、法學家。濮陽人。曾任魏文侯相,主持變法。有的古書中還將李克寫成“里克”,或訛作“李兌”、“季充”。李悝為魏文侯到武侯時人,曾受業於子夏弟子曾申門下,作過中山相和上地守。上地在河西,故李悝經常和秦人交鋒作戰。桓譚以為李悝為文侯師,班固、高誘以為是文侯之相。由於先秦文獻缺乏記載,故此說尚難證實。但可以肯定的是李悝能參與機密,為文侯心腹之臣。司馬遷說:“魏用李克盡地力,為強君。”班固稱李悝“富國強兵”。這些記載都表明,文侯時魏能走上富強之路,李悝曾作出很大貢獻。 李悝是魏國丞相。魏國是戰國初期最早進行改革的諸侯國。李悝曾以"魏文侯相"的身份主持魏國變法,從經濟、政治、法律等方面進行了一系列發展封建制的改革。他的突出成就是在整理春秋以來各諸侯國所頒布成文法的基礎上,編纂制定了中國歷史上第一部比較系統的封建法典《法經》,成為以後封建立法的藍本。

背景

時代要求

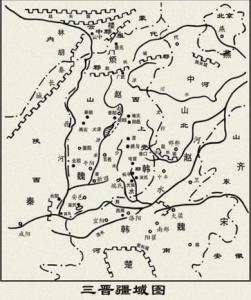

三晉疆域圖

三晉疆域圖李悝生活的年代,正是戰國初期。封建經濟已經占據社會經濟生活的主導地位。經濟基礎的深刻變化必然引起上層建築的相應變化。由於新建立的封建政權,面對著奴隸主貴族勢力的強烈反對,為了鞏固和發展封建國家的經濟基礎,打擊奴隸主貴族的復辟勢力,確保新興地主階級的統治,戰國初期各個國家紛紛掀起變法運動。

當時的魏國,在變法之前面臨的局面是在外部環境上,諸侯之間的征戰日烈,外部的軍事壓力日益增大;內部經濟上,魏國本身就是晉國中相對落後的地區,在富庶程度上,魏國不如韓國,在軍力的強悍程度上,魏國又不如趙國。為了增強魏國實力,魏文侯任用李悝為相,變法圖強。

法家思想影響

子夏是孔子的弟子,是“孔門十哲”之一,在春秋末葉,他的影響被及列國,李悝曾拜他為師。按說,李悝接受的應該是儒家思想的薰陶,其實不然。孔子強調“克己復禮”,要恢復西周時的等級秩序;他要求君子“溫文爾雅”、“坦蕩蕩”。而子夏則是孔子弟子中的一個異端,他認為,君子應該要知權術;作為君王,就更應該要懂得用權之術。這種思想對李悝的影響很大,他逐漸意識到,“法”比“禮”更重要,應該要建立一套行之有效的法制來為統治者服務。由此可見,法家思想一定程度上是從儒家思想脫胎而來,但同時又帶有對後者的一種反動。

魏文侯是魏國的建立者,這是一個雄才大略的君主,他善於延納各類人才為其所用,他也曾拜子夏為師,還將子夏請到魏國來,讓他在西河(今河南安陽)聚徒講學,從學者達三百多人,形成名震一時的“西河學派”。除了魏文侯和李悝,子夏的弟子中著名的還有田子方、段乾木、吳起等,這些人與樂羊、西門豹等名臣、名將一起,後來都為魏文侯所用,應該就是在這樣一個過程中,李悝得到了魏文侯的賞識,直至任命他為相,實施變法。

生產力提高

在當時,由於牛耕和鐵制農具的普遍使用,生產力水平得到大大提高,奴隸主能夠調動富餘勞動力在公有制的“井田”之外開墾荒地,從而使得“私田”大量增加。雖然“井田”名義上不得買賣,但諸侯貴族之間通過相互轉讓、相互劫掠等各種途徑,又將許多公田轉化為“私田”。“井田制”的瓦解直接影響到了各諸侯國的財政收入。在那個弱肉強食的時代,各諸侯國的軍費又是只增不減,統治者不得不想方設法開闢新的財源。就這樣,承認土地私有、按土地面積徵稅成為大勢所趨。

魏國從原來的晉國分裂而來,它的西邊是一河之隔的秦國,北邊是趙國,東邊是韓國,南邊越過中條山和黃河是秦、楚、鄭拉鋸爭奪的地帶。它被緊緊裹夾在晉東南一隅,是所謂的“四戰之地”。這樣一個小國要想求得生存,沒有一種緊迫感和危機感是不可想像的。就是在這樣的時代大背景和和國內形勢的驅使下,魏國首先醞釀起了一場大變革。善於審時度勢的魏文侯,在促使他的國家獲得合法諸侯國地位的同時,啟用李悝,實施一場前無古人的變法。

起因

公元前403年,韓趙魏三國的國君,被周天子承認,完成了三家瓜分晉國的最後一步,成為戰國時期的新興國家。作為從晉國分離出來的魏國,立國初期的運氣很不好,魏國的國土,包括今天的山西南部,河南北部以及陝西、河北的部分地區,基本都位於中原的腹地。魏國的東面是齊國,西面是秦國,南面是楚國,北面是趙國,夾在中間的魏國,在地利上處於劣勢。

李悝畫像

李悝畫像在魏國立國的早期,李悝並不在魏國的權力中樞之中,他曾經擔任過中山相和上地守,這兩個地方,都是在

毗鄰秦國的西北邊境上。早年的李悝,曾經多次率軍和秦國交戰,而他得到魏文侯的賞識,一是因為他的老師子夏是魏文侯的重臣,二則是因為他的變法思想,切中了魏國的時弊。在經歷了數年地方官磨礪後,李悝最終成為魏國重臣,開始全面推行他的變法主張。

變法內容

變法內容主要包括四大項:

第一是廢除奴隸制時代的世襲制度,根據能力來選拔官吏,取消舊貴族原本享受的世襲俸祿,用來招募賢才,發展生產。

第二是正式廢除了中國傳統的井田制,採取“盡地利之教”的政策,鼓勵老百姓墾荒,廢除原本井田制制度下的土地界限,允許土地私有買賣。同時對國家境內的所有土地進行測評,估算國家的土地產量,制定合理的稅收政策。按照土地的貧瘠標準,分配給農民土地,鼓勵農民生產的積極性。

第三是實行法治,建立完備的魏國法律《法經》,對於國家法令、政府職能、官員的升遷獎懲、軍功的獎勵,都做了最完備的規定。

第四就是改革軍事制度,建立“武卒”制,即對軍隊的士兵進行考核,獎勵其中的優秀者,並且按照不同士兵的作戰特點,重新將他們進行隊伍編排,發揮軍隊的作戰優勢。

李悝制定一部法律,叫做《法經》,共分六篇,為《盜》、《賊》、《網》、《捕》、《雜》、《具》六律。《晉書·刑法志》曰:李悝著《法經》,“以為王者之政莫急於盜、賊,故其律始於《盜》、《賊》;盜、賊須劾捕,故著《網》、《捕》二篇,其輕狡、越域、博戲、借假不廉、淫侈逾制,以為《雜律》一篇;……”《具律》是根據情況,決定從輕或從重處罰的總論性的律文。這部法律主要是為保護剝削階級的利益而制定的,但對魏國來說,在維護社會秩序、穩定政局方面,起了重要的作用。

結果

李悝變法的第一條,是對殘存的奴隸貴族世襲制度的最後顛復。世襲制的廢除,向各國招納賢才,使魏文侯統治時期的魏國有了英才薈萃的局面。李悝變法的第二條,是對中國傳統井田制度的最後顛復。井田制度經過春秋時代的連續動盪,早已經名存實亡,也成為奴隸主貴族維護封建制度的一個口實。盡地利的實施,使魏國的土地面積在這一時期快速增長。傳統的奴隸主貴族經濟被徹底打破,大批原本屬於奴隸主貴族的莊田,通過開阡陌的方式轉入了新興地主階級和農民的手中。魏國經濟的全面轉型,在此過程里完成。李悝變法的第三條,奠定了中國封建社會方方面面的建制,在整箇中國封建社會裡,它都是被後世各類學者推崇的法律典範。第四條的作用,對於當時的魏國是最直接的。通過武卒制度的確立,魏國擁有了一支強大的軍隊,在當時的戰國軍事界,有“齊之技擊不可遇魏之武卒”的說法,即魏國的武卒戰鬥力,一度是整個戰國版圖上最強大的。這四條的實施,不但在當時成就了魏國的騰飛,也成為不久的將來,諸多變法家奔走列國,進行變法圖強的內容範本。作為戰國諸侯中第一個變法者,魏國的國勢,在魏文侯在位的時期達到了一個高峰。他在位的50年,是魏國雄霸天下,稱雄於諸侯的50年。

改革措施影響

李悝

李悝第一,李悝制定《法經》是為了維護和鞏固封建專制政權的統治,是用法律來保護地主階級經濟利益和鎮壓廣大農民階級的反抗。凡屬危害封建政權和侵犯君主尊嚴的行為,如盜符、盜璽、越城、群相居、議論國家法令都被視為嚴重的犯罪,不僅本人處死,甚至夷族夷鄉。同時還以嚴刑懲治議論國家法令的人,以確保政策法令的貫徹和思想的統一。在封建刑法中,以思想、言詞論罪,開始於李悝的《法經》。

第二,貫穿了早期法家的主張,"不別親疏,不殊貴賤,一斷於法"的法制原則,反對奴隸主貴族的等級特權制度,主張打破禮和刑不可逾越的界限,規定了太子犯法要受笞刑,丞相受賄左右伏誅,將軍受賄本人處死。但與此同時,《法經》又正式確認了封建的等級制度,明確規定大夫之家如果有諸侯享用器物,便以26制的罪名,判處最嚴重的族刑。

第三,打擊了魏國奴隸主貴族勢力的反抗。當時的魏國奴隸制殘餘十分嚴重,沒落的奴隸主貴族還有相當大的勢力,他們不斷地進行破壞性的活動。《法經》關於懲治殺人的規定,矛頭主要就是針對奴隸主貴族的。在奴隸制時代,奴隸主貴族可以殺害奴隸、迫害新興地主而不受法律的約束和制裁。《法經》則宣布任意殺人是犯法的,要治罪處刑。從而限制了奴隸主貴族的暴行,打破了保護奴隸主貴族特權地位的傳統。此外,關於"狡禁"和"城禁"以及嚴禁議論國家法令的規定,也包括有打擊奴隸主貴族復辟活動,鞏固地主階級統治的含義。

第四,《法經》也體現了"重刑輕罪"的精神,對於人民民眾哪怕是最輕微的反抗或違犯封建秩序的行為,都要予以嚴刑鎮壓。如:窺視宮殿者要截足,路上拾遺的要斷腳趾。這種重刑輕罪的精神,一直為法家所奉行,至韓非遂進一步發展成"刑以上刑"的理論。但是李悝不是為罰而罰,而是藉助法律的強制力,推行變法的主張,是為了一定的政治路線和階級鬥爭的需要服務的。因此《法經》表現出來的"嚴刑峻法",完全是以國家政策為根據,以地主階級專政的需要為準繩,否則就無法鞏固封建政權。見於《法經》的刑罰手段有笞、誅、臏、刖、夷族、夷鄉等。李悝制定的《法經》是我國歷史上第一部較為系統的封建法典,它充分地表現了維護地主階級專政的實質,並初步確立了封建法律的原則和體系。《法經》是集春秋時期新興地主階級主持下各國立法之大成,而且對後人影響極大。商鞅變法實行的"連坐法"就是《法經》中"徒禁"的進一步發展。《唐律疏議》曾記載說,李悝著《法經》,商鞅傳授,改法為律。漢相肖何又增戶律(婚姻、賦稅)、興律(擅興徭役等)、廄律(畜牧馬牛之事)三篇,謂九章律。這說明《法經》的確是封建法律最早的藍本。

影響

李悝的改革不僅使魏國很快富強起來,而且在中國歷史上具有重大的意義。從李悝開始,戰國時代政治、法律、軍事、經濟、文化的革新逐漸進入更深入、更廣泛的層面,即整個社會結構和制度的變動。由此,中國文明進入更廣泛、更深刻的階段。

評價

李悝雕像

李悝雕像李悝變法是中國封建社會史上第一次成功的變法,其內容具有重要的社會歷史意義,其成功也有深刻的原

因。李俚變法不僅揭開了戰國時期變法運動的序幕,而且在魏國首先確立了土地私有制和個體小農經濟制,是中國歷史上封建制度正式確立的標誌。