名稱由來

西周分封文王六子於曹國,為得名之始;北周武帝改西兗州為曹州,取故曹國名;明朝洪武四年降曹州為曹縣,此稱沿用至今;

歷史沿革

遠古時期:今境屬東夷空桑(今魯西豫東地區)區域。

三皇五帝:黃帝得寶鼎於冤句(今境西北與菏澤、東明接界處)。帝嚳居亳(今境南部土山集一帶)。

堯舜時代:上古部落聯盟首領堯、舜、禹主要活動在這一區域。鯀納有莘氏(今境西北莘冢集一帶)女,生禹。帝舜命大禹治水,大禹娶塗山(今境土山集一帶)氏女為妻。今境屬龍山文化區。

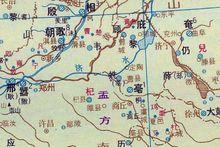

商代地圖中的亳與莘

商代地圖中的亳與莘夏朝:大禹治水後劃天下為九州,今境屬豫州,境內有莘國、貫國(今境西南潘莊一帶)、亳邑。

商朝:商湯建都於亳,境內為王畿之地。北部仍為有莘國。中興君主盤庚所居之地,名盤庚里(今境西南王老林一帶)。

周朝:今境南部屬宋國;北部為曹國南境,有曹國名山曰曹南山(今境北部青崗集北境)。

春秋:今境南部屬宋國;北部屬曹國;西北部屬衛國,有左氏邑(今境西北申樓一帶);東北部屬魯國,有鞍邑(今境東部安仁集一帶)。曹伯陽十五年(前487年),宋滅曹,其地併入宋。

戰國:宋滅,衛衰敗,今境域西部屬魏國;其餘部分屬楚國, 於境內設楚丘縣(戰國楚丘,今東部景山遺址一帶)、蒙縣(戰國蒙縣,今土山集一帶),有安陽邑(春秋鞍邑,今安仁集一帶)、己氏邑(今境東南楚天集一帶)。

秦:南、中部屬碭郡蒙縣;西北部屬東郡冤句縣(今境西北與菏澤、東明接界處);西南部屬陳留郡濟陽縣;北部屬東郡定陶縣;東部屬東郡武城縣(項羽改楚丘為武城), 境內有安陽邑。

西漢:中部屬山陽郡薄縣(“薄”通“亳”在土山集一帶);南部東南部屬梁國蒙縣(西漢蒙縣,在戰國蒙縣東南三十里)、己氏縣;西南部屬梁國甾縣、陳留郡濟陽縣;西北部屬濟陰郡冤句縣;北部屬濟陰郡定陶縣; 東北部屬山陽郡成武縣(劉邦改武城為成武)。

東漢:薄縣改屬梁國,成武縣治由楚丘遷東北三十里文亭山左(今成武城區),成武、己氏兩縣改屬濟陰郡,甾縣改稱考城改屬陳留郡。其他未變。

曹縣環島公園美景

曹縣環島公園美景三國:全境為曹魏所轄,撤薄縣入蒙縣,其他建置未變。

西晉:建置同三國。

東晉:今境先後屬後趙、前燕、前秦、後燕、東晉等國,南部為梁郡, 北部為濟陰郡。

南北朝 今境先屬南朝宋,後屬北朝魏。北部屬濟陰郡冤句、定陶、 安陽等縣;南部屬沛郡蒙縣、己氏縣。

北魏:孝昌三年(527),於濟陰郡定陶設西兗州,旋徙治左城(今境西北申樓一帶),濟陰郡、沛郡屬之,建置未變。

北齊:廢沛郡及安陽、己氏二縣。

北周:宣政元年(578),西兗州改為曹州。

隋:開皇四年(584),復置己氏縣(今境南部楚天集),六年(586)改為楚丘縣(因已氏縣東北有舊楚丘縣遺址),屬宋州,治己氏邑。同年,於今境西北部置濟陰縣,為濟陰郡附郭,與曹州同治左城,今縣北境分屬冤句、濟陰、 定陶、成武四縣;於古貫城(今境西南十里潘莊一帶)分置黃縣,十八年(598)改黃縣為蒙澤縣。大業二年(606),改曹州為濟陰郡,廢蒙澤縣入濟陰縣。

唐:武德四年(621),改濟陰郡為曹州,復於蒙澤舊地置蒙澤縣,貞觀二年(628),省蒙澤縣入濟陰縣。今縣境西北屬曹州冤句縣;西南屬曹州考城縣;東南屬宋州睢陽郡楚丘縣。曹、 宋二州均屬河南道。

五代:先後為後梁、後唐、後晉、後漢、後周所轄,建置襲唐。

曹縣耕夫草堂風景

曹縣耕夫草堂風景宋:設縣襲前朝。冤句改為宛亭,曹州改為興仁府,濟陰、宛亭二縣屬之。後宛亭復改為冤句。 楚丘初屬歸德軍,後屬拱州、應天府。

金:天會七年(1129)改興仁府為曹州。冤句縣治毀於水患,撤縣併入濟陰。大定八年(1168)河決,曹州及濟陰縣治毀圮,州、縣北遷四十里,治於北魏時乘氏故址(今菏澤城區)。今境分屬楚丘、 濟陰、成武、考城等縣。

元:今境東南屬楚丘縣,東北屬成武縣,北屬濟陰縣,並隸曹州; 西南屬考城縣,隸睢州。

明:洪武元年(1368),濟陰併入曹州,為避河患,徙州於安陵(今境西北安陵堌堆北)。洪武二年(1369),再遷於盤石鎮(今曹縣城區),省楚丘縣入曹州。洪武四年(1371),降曹州為曹縣,屬濟寧府,為設曹縣之始。洪武十八年(1385),濟寧府改為州,縣隨濟寧州同屬兗州府。正統十年(1445)十二月,分黃河以北十八都,復置曹州,治乘氏舊地(今菏澤城區)轄曹縣、定陶縣。

清:雍正十三年(1735),曹州升為府,屬兗沂曹濟道,曹縣隨屬之。清乾隆四十八年黃河再次改道,流經梁堤頭鎮南部邊境,直至清鹹豐五年,留下今日黃河故道。

中華民國時期

1914年,曹縣屬濟寧道。1928年廢道,曹縣直屬省。1938年10月,中共蘇魯豫特委在曹縣西北郭小湖建立考城抗日縣政府,1939年3月撤銷。

1940年8月,中共魯西南地委在縣西北部建立曹縣抗日縣政府。1941年5月,冀魯豫邊區第三專署在縣西北伊莊建立,曹縣抗日政府屬之。其後,第三專署相繼改稱第七專署,晉冀魯豫邊區二十二專署。

曹縣八里灣國際風景區

曹縣八里灣國際風景區1943年3月,為紀念已故專員劉齊濱,改曹縣抗日政府為齊濱縣抗日政府。9月,於曹縣東南部建立曹縣抗日政府,在曹縣、成武縣結合部建立成曹縣抗日政府,亦隸屬二十專署。

1944年8月,改晉冀魯豫邊區第二十專署為冀魯豫邊區第十專署。1945年9月,撤銷成曹縣,於青堌集建立復程縣。曹縣抗日政府遷至曹縣城。1946年2月,改十專署為五專署。6月改曹縣、齊濱、復程三縣抗日政府為民主政府。1948年9月,曹縣國民政府解體。

中華人民共和國

1949年8月,華北人民政府平原省建立,屬平原省湖西、菏澤專署,曹縣、齊濱屬菏澤專署,復程縣劃入湖西專署。後齊濱縣併入曹縣。

1952年11月30日,撤銷平原省,曹縣屬山東省菏澤專區。

1958年10月,撤銷菏澤專區,曹縣改屬濟寧專區。

1959年9月,恢復菏澤專區,曹縣復屬菏澤專區。

1967年3月,菏澤專區改為菏澤地區,曹縣屬菏澤地區。

2000年6月,菏澤地區改為菏澤市,曹縣屬菏澤市。

行政區劃

明洪武四年(1371),降曹州為曹縣,分為48都。轄曹州、濟陰、楚丘之地,總面積約3800平方公里。

明正統十年(1445),復置曹州,將黃河以北18都劃出,轄30都,總面積約2400平方公里。

清雍正十三年(1735),轄東隅里、景山里、楚丘里等52里,總面積約2430平方公里。

2017年,曹縣總面積1969平方公里,轄5個街道辦事處,22鄉鎮,縣委、縣政府駐地是磐石街道辦事處。

歷史遺址

夏朝前屬東夷空桑之地,為上古部落聯盟首領堯、舜、禹中原活動之地。公元前16世紀,商湯建都於此,史稱北亳(今謂之曹亳),春秋戰國之世諸侯多會盟於此。許多名人留有遺蹟或安葬於此,如盤庚陵、湯王陵、箕子墓、伊尹墓、萊朱墓、穰侯魏冉墓、楚春申君墓、項羽龍鬚崗、澹臺子羽祠等。塗山是夏禹會萬國諸侯之地,景山是商湯受命之地,青山是項羽發跡之地,歷史遺蹟遍布縣域各處。

商都亳墟

亳,古地。又作薄,“薄與亳同,一地二名”,商之都亳城。《管子·輕重篇·甲》云:“夫湯以七十里之薄,兼桀天下。”

薄為何義?王逸注《楚辭》稱:“草木交錯曰薄。”曹縣之南二十餘里為古名薄之地,薄地在濟水之南,濟水是大禹治理的古四瀆之一,固多水,草木交錯,故名其地為薄。

商湯建都於亳(今謂之曹亳),即山東曹州府曹縣南二十餘里。《史記》、《漢書》、《後漢書》、《皇覽》都有很多關於商都亳的記載,其地望皆定在漢之薄縣。晉校書郎傅瓚為《漢書》作注,認定亳為山陽郡薄縣,即今曹縣南。漢以後王象、劉昭、杜預、伏滔、裴駰、閻若璩、雷學淇、孫星衍、胡天游、郝懿行、畢亨、王國維等歷代學者都持此說,顧頡剛、楊向奎、王玉哲、羅琨、張永山、辛德勇、欒豐實等當代學者都加以申論,今多種《中國通史》和譚其驤主編的《中國歷史地圖集》也採用此說。該處殷商地面實物豐富且都見於漢魏前古籍。雖因明清黃河過境和決口,淤積深厚,然仍有幾十個堌堆高於地平面,可採集到漢代、周代、商代和岳石、龍山、大汶口文化遺物。

有莘之墟

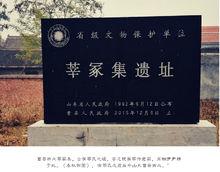

有莘之墟莘冢集遺址

有莘之墟莘冢集遺址莘國故城在曹縣北十八里,今莘仲集也。《夏本紀》:“昔鯀納有莘氏女生禹。”《孟子》:“伊尹耕於有莘之野。”《春秋·僖公二十八年傳》:“城濮之戰,晉侯登有莘之墟以觀晉師。”又“晉師陳於莘北。”杜註:“故國名。”葉氏《考古錄》曰:“晉方滅曹而南救宋,遇楚,避之三舍而次城濮,莘國在此無疑。”《元和志》:“莘國故城,在濟陰東南三十里,即此城。此城南近景亳,伊尹所耕當在此。

莘仲集有莘仲君墓。舊志:“古莘仲國君墓。有莘氏之女為湯妃。伊尹為有莘氏媵臣,負鼎俎以滋味悅湯。戰國時有此說,本不足據。”今莘仲集舊祀伊陟,或即伊陟之墓歟。

景山遺址

景山 又名楚丘、桑台、邳(丕)山。在今曹縣城東20公里,侯集鎮梁堌堆村。是楚人早期的居住地,商湯都亳後,楚人南遷,但仍把楚丘當作宗廟之地。秦時在此設武城縣,項羽為西楚霸王時,改稱楚丘縣。劉邦伐英布後過此,因感天下底定,乃改楚丘縣為成武縣。東漢後縣城北遷,山稱楚丘亭、楚丘。隋代,楚丘因屬己氏縣(縣治在楚丘南15公里),乃改己氏縣為楚丘縣。

景山因處於桑林之中,舜帝時又稱桑台,夏禹與塗山氏女在此成婚,《楚辭·天問》有:“焉得彼塗山女,通之於台桑”的記載。

景山又名邳山,在商時是象徵興盛的著名大山,《國語·周語》有“商之興也,檮杌次於丕山”的記載,商湯之都亳,因有景山而名景亳,商湯滅夏前,曾在景山會盟諸侯,作《湯誓》,歷數夏桀之罪,史稱“景亳之盟”。商湯在此稱“吾甚武”,景山東北側稱武城,即源於此。商湯滅夏後,天大旱,湯王穿素衣騎白馬,“剪髮斷手”,親自登上景山桑林,把自己當作犧牲,自責不足,祈天求雨,言未畢,大雨降下,旱情解除。商時景山周圍有濟水支流(名黃溝水)經過,山上有高大筆直的蒼松翠柏,對此,史籍記載較多,《詩經·商頌》是歌頌殷先祖成湯、武丁的祭廟之樂,其中《烈祖》云:“景員維河,殷受命鹹宜”,其中景,即景山,意為景山四周,皆大河也;《殷武》有:“陟彼景山,松柏丸丸。”其意為登上景山,看到松柏高大且直立。周代,景山屬宋國。後又改稱楚丘。明清兩代,楚丘復稱景山,設景山鋪,景山里。梁氏在景山南建村,名景陽村,後改稱梁堌堆。

景山遺址是一處集龍山、岳石、夏、商、周、漢等不同時期的古文化堆積。為山東省文物保護單位。

塗山遺址

塗山,古稱塗山,今稱土(土,塗也)山,今曹縣土山集遺址。塗山歷史悠久,是塗山氏族的發源地。大禹治水時,見到在此等待的塗山氏女,於是與其在桑台(景山附近)成婚。禹治水成功後,受舜禪讓為王,在塗山大會天下諸侯,《左傳·哀公七年》有:“禹會諸侯於塗山,執玉帛者萬國。”夏末,商湯率部落遷於塗山之陽的薄地(漢置薄縣,塗山西南三里),建城名亳。

商湯王死後,葬在塗山之陽,時有陵墓殿宇桐宮,威嚴壯觀。今湯陵仍存。

南山遺址

曹南山,曹縣左城東二十里。《詩經·曹風》:“薈兮蔚兮,南山朝夕。”《毛詩》:“南山,曹南山也。”《春秋·僖公十九年》:“宋人、曹人、邾人盟於曹南。”范氏曰:“曹南,曹之南鄙是也。”《論衡》:“大山雨天下,小山雨一國。”曹南之山,則雨一國之山也。阜巒起伏,高八九丈,橫亘數里,山下有會盟壇,宋與曹、邾會盟處。又有仿山在其西北,曹國之北邙也。《元和志》:“曹南山在濟陰縣東二十里。”《寰宇記》同。按:唐、宋濟陰縣皆治左城,在今縣西北六十里,其東二十里,當在縣北,與定陶接界。

湯王陵

曹縣湯王陵

曹縣湯王陵王國維《說亳》論證商都亳城在曹州府曹縣南二十餘里,。其具體方位《曹州府志·古蹟志》載:“故毫城在縣南二十里曹南山之陽。其旁為蒙城。”《曹縣誌·疆域志》上又載:“在湯陵東南三里,一曰景薄,一名北毫,即此。”此地是商族宗廟之地,曹縣一帶至今留存檔庚陵、伊尹墓、萊朱冢、箕子墓。有商一朝湯陵始終為商人祭祀的祖陵。

西周、春秋、戰國,有商湯後代宋國負責祭祀湯陵,在《左轉》中,宋國君就稱亳為宗邑。《水經注》曾記載,漢哀帝建平元年,曾遣使祭祀湯陵,漢以後,歷代對湯陵祭祀不絕。湯王陵歷代都有重修,明萬曆《曹縣誌》記云:成湯祠在縣南十八里土山集,不祥所始。墓前有石碣刻云:“宋皇佑四年(1052)年重修;元延佑五年(1318)重修;明宣德八年重修;成華丙申(1476)重修,李秉有記;弘治五年(149)年重修;嘉靖三十五年(1556)重修;萬曆九年(1581)歲次辛巳春三月八日重修。”由此可知,至遲從宋代起,官方便開始對曹縣商湯陵進行重修和祭祀。

曹縣舊志記載:“明代以前,有守墓戶百家,有大殿巍峨聳立,大殿中間,神像威嚴,中為成湯,左為伊尹,右為仲虺。湯王陵左邊有桐宮三楹,為太甲所居。”湯陵全盛之時,金碧輝煌,巍巍壯觀,後院大殿三間,中間拜殿三間,左右廊廟各六間,山門、照壁、甬道,歷代古碑排列廟道兩邊,為一大遊覽觀瞻聖地。

伊尹冢

曹縣伊尹墓

曹縣伊尹墓伊尹冢在曹縣東南二十里,其前建祠。明宣德年間知縣范希正修。《史記》:“帝沃丁葬伊尹於亳。”《後漢 志》引《皇覽》:“己氏城有平利鄉,鄉有伊尹冢。”即此。“宋州楚丘縣西北十五里有伊尹墓,恐非。”按:己氏縣,隋開皇六年改曰楚丘,是楚丘之伊尹墓即平利鄉之伊尹冢,其地為北亳,與《史記》合。《寰宇記》云:“伊尹墳在楚丘縣西北十四里。”

箕子墓

箕子既受周封,當克遵周禮,於武王克殷之後入周朝奉。箕子朝周,去往故殷墟亳都(今曹縣城南)憑弔湯王,見宮室毀壞荒涼,遍地野生麥黍,昔日歌舞昇平之地如今已破敗不堪,想到殷商六百年江山已歸為塵土,心甚傷之,欲哭而不可,欲泣則近於婦人,乃作《麥秀歌》,其詩曰:“麥秀漸漸兮,禾黍油油,彼狡童兮,不與我好兮。”詩歌中的“狡童”比喻不聽忠告的紂王。意為你那時不聽我勸,如今落得這般田地。詩歌採用男女戀歌的形式,反映君臣關係,為後世比興手法的淵源。朝歌殷民聽見,皆動容流涕。

箕子朝周歸來,宋國君微子陪他再經故殷墟,憑弔了塗山湯王陵、歷山太甲陵、曹南盤庚陵、亳東伊尹墓、亳北仲虺墓,瞻拜列祖列宗先代功臣陵丘,心裡越發傷心,終於一病不起,殤於中土。微子率隱民葬箕子於毫西,與湯陵東西相望。

萊朱墓

商湯左相萊朱之墓位於鄭莊街道東2.5公里處,世稱宋天堌。商湯欲伐夏,用萊朱為左相、伊尹為右相,率諸侯推翻夏朝,領有天下。商湯在亳東郊鑣宮向天下諸侯宣示即位。三千諸侯來會,萊朱寫了一篇重要文告—《仲虺之誥》詔告天下,商取代夏是上天讓湯弔民伐罪,不是犯上作亂。自此,諸侯賓服,天下歸心。萊朱死後,葬於都城亳北十里,世稱宋天堌。舊時萊朱墓區有古柏數百株,粗可盈抱,祠周有白楊數百株,墓前有明初曹縣知縣立“商相萊朱墓”碑。墓前建有萊朱祠,祠內各朝碑碣數十通。有高達五米的《萊朱祠記》碑,清光緒年間曹縣知縣、翰林院庶吉士毛澄撰文,翰林院編修、潞安府知府、邑人徐繼孺書丹。碑上有雙龍碑蓋,下為贔屓底座。祠有守護人,有祭田。春秋二祭,曹縣知縣會同士紳,與商湯陵、伊尹墓(陵皆在曹縣)同日祭祀。士民隨同,常數千人。1979年,萊朱墓公布為縣級文物保護單位。

![曹州[山東曹縣] 曹州[山東曹縣]](/img/6/0c4/nBnauM3X4MTM5IjMxQDN0ETN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL0QzLwEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)