典型人物

在經過長達數月的調查之後,國家藥監局原副局長張敬禮違紀違法問題終於被確認。

中央紀委監察部在新聞通氣會上公布了張敬禮的“四大罪狀”:收受巨額錢款;違規從事營利活動並獲得巨額利益;捏造受賄事實,誣告陷害他人;生活腐化。據稱,國家藥監局新樓建設和裝修花費甚巨,規格很高,僅辦公面積就有3萬平方米,比國家藥監局原樓大了50%以上。作為藥監局新樓建設的主要負責領導之一,張敬禮收受工程施工、裝修等單位的行賄款達600萬元。

但是,上述“收益”與張敬禮“違規從事營利活動並獲得巨額利益”又可謂“小巫見大巫”。

據了解,張敬禮從事的最多的一項營利性活動是出書。

看似文化氣十足的出書行為竟然成為個別貪腐官員大肆斂財的手段,業內人士頗為感慨地說,深入剖析官員出書背後的腐敗利益鏈條可以發現,當權力失去制度約束的時候,人性的貪慾不會放過任何可能的尋租空間。

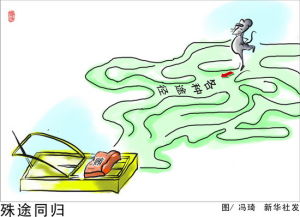

目前,在官員工作或主管的領域加強了反腐的力度,於是個別官員運用自己手中的權力去斂財,玩“曲線腐敗”,這樣貪腐起來更加隱蔽。

曲線腐敗

曲線腐敗目前,據知情人士透露,張敬禮非法經營的總案值高達1700餘萬元,其中一本由他撰寫的書籍就賣到了每本566元的天價。

據了解,在國家藥監局任要職之餘,張敬禮“筆耕不輟”,喜好著書立說。目前能查到的其署名或並列署名的著作就有《老年急症救治手冊》、《百年FDA:美國藥品監管法律框架》、《維護公眾健康:中國食品藥品監管探索與創新》、《中國食品藥品監管理論與法律實踐》、《壽世補元》等。其中大部分著作是在2003年之後,也就是張敬禮出任國家藥監局副局長之後所作。《老年急症救治手冊》、《壽世補元》兩本則分別出版於2001年和2002年。

據著名反腐學者、中央黨校教授林喆介紹,近年來,像張敬禮這樣的“學者型貪官”為數不少:

原湖南省郴州市委書記李大倫也是貪官中著名的“文化人”。據了解,李大倫在位時出過兩本書,一本是《大倫書法作品集》,定價418元;一本是《歲月如詩》,定價35元。有關部門查明,上述書均通過市委宣傳部向黨政機關強行攤派,幾年下來,“掙”了3000多萬元。

在任期間,李大倫曾甩出“誰影響嘉禾發展一陣子,我影響他一輩子”的狠話,被有關部門認為此人“問題數額特別巨大,手段特別狡猾,性質特別嚴重”。

不過,翻開李大倫的散文《感受郴州》,卻是詩一般的語言撲面而來:“我用激情的腳步觸摸、我用專注的耳朵傾聽、我用虔誠的心情拜謁、我用渴望的目光探求……”優雅式腐敗之名由此不脛而走。

此外,2006年,四川省成都市原市委常委、宣傳部部長高勇因受賄、巨額財產來源不明,被四川省高級人民法院判處死刑緩期兩年執行,剝奪政治權利終身。在整個庭審過程中,檢察機關舉證,從擔任涼山州副州長起,以“支持出書”或者“買書”的名義,高勇向近百家單位和個人索要贊助費數百萬元,先後總計有23家單位“贊助”高勇出書。

在山西,也有這樣一位“文人官員”。他就是臨汾市委原常委、宣傳部部長王月喜。

政務之餘,王月喜不僅寫詩,寫散文,還出版了多部著作。經查,王月喜不僅使用公款支付個人圖書出版費,還委託他人購買虛假版權頁資料,套用書號,非法出版個人及親友編著的圖書。

已經落馬的原國家開發銀行副行長王益也有過異曲同工之舉。

王益在被檢察機關以涉嫌受賄罪逮捕後,人們發現,這位副部級金融高管雖然不識五線譜,卻是當年紅遍全國的大型交響樂《神州頌》的作者,甚至曾被業界譽為“天才音樂家”。2006年至2008年,《神州頌》在全國巡迴演出50多場,王益一度成為中國演出頻率最高、最能掙錢的“交響樂作曲家”。

有關部門事後查明,這位所謂的“天才音樂家”只不過是提了個創意,實際的操刀人是多位音樂界專業人士。而《神州頌》能火遍大江南北,是因為與王益關係密切的企業有的直接提供贊助,有的則買下數百張票讓員工去看。

別有用心

“官員靠出書斂財,說明個別官員的貪慾已經膨脹到了一定程度。現在通常在官員工作或主管的領域加強了反腐的力度,方方面面‘盯’得也比較死,於是這些官員就通過其他渠道,運用自己手中的權力去斂財,玩‘曲線救國’,這樣貪腐起來更加隱蔽。”林喆說。

提高社會地位、撈取政治資本、斂財成為個別官員出書的“別有用心”

除了落馬的“文人貪官”外,在官場中出本書一度也成為某種“時尚”。

一位已經退休的老幹部告訴《法制日報》記者,近年來,陸續有一些在職官員送給他一些所謂的“文墨”,閒來無事翻閱了一下,可以分為如下幾類:

遣興述懷類。個別官員走到哪裡都喜歡吟上幾首。日積月累,詩稿盈筐,於是要彙編成冊。可惜這些詩要么有一種“為賦新詩強說愁”式的牽強,要么有一些“關門閉戶掩柴扉”式的哆嗦,要么就是有一堆“夏天熱呀冬天冷,春颳風來秋結霜”之類的廢話;

回首往事類。內容無非是少年時飽受磨難,青年時發憤圖強,到如今功成名就,憶往昔崢嶸歲月,免不了痛定思痛的傷感。看今朝,字裡行間,既有捨我其誰式的豪邁,又有“威加海內兮歸故鄉”式的得意;

生活瑣記類。如某人日記今天記的是自己的反省和自責:“喝酒太多,大醉,這樣怎能為老百姓辦事啊?”明天記的是與民眾歡聚的場面:“鄉親們緊緊握著我的手說‘你真是俺們的好領導哇’。”……諸如此類,一本生活爛賬。

檔案彙編類。此類書籍匯集的是官員多年的報告、講演稿一類的東西。“這些文章的著作權或許應該屬於官員的秘書,這些書所凝聚的是秘書的汗水,體現的是秘書的水平。”上述老幹部說。

“誰都知道,這幾類書一般不會暢銷,因為讀者有限。但一些出版社願意出,還有一些人專門搞這類書的策劃、約稿,就是因為裡面有利可圖。”這位老幹部直言不諱,“這些書的成本費是官員自掏還是‘自籌’?‘發行’工作誰做、怎樣做?書籍可觀的稿費如何處理?如果把這些問題弄清楚了,我們可能會看到藏在書後的更多問題。”

正是由於官員出書腐敗誘因太多,許多真正愛好文學的官員都難以為繼。

在湖北省武漢市紀委書記車延高獲得魯迅文學獎後,便遭到廣泛質疑,甚至被稱為“文學媚權”。

對此,車延高公開回應稱:“在社會發展過程中,的確存在錢權交易、錢利交換的現象和問題。大家對我這種身份與這次獲獎有沒有關係產生質疑,我覺得很大程度上,是出於對於腐敗問題的仇視和對權錢交易的憎恨。”

“有些官員出書的出發點是好的,主要是想把自己在實踐中的經驗和體會寫成書出版,留給社會一筆寶貴的思想財富。”北京大學政府管理學院教授李成言說。

“但個別官員出書的目的,確實值得警惕。”李成言認為,個別官員出書的“別有用心”主要體現在三個方面。

首當其衝的就是提高社會地位。

“通過出書,個別官員可以包裝自己,讓別人覺得自己不但是領導幹部,而且還是文人雅士,無形之中抬高身價。”李成言說。

此外,撈取政治資本也成為個別官員從出書中獲取的利益。

據李成言介紹,個別官員在書中有意識地寫一些有自傳性質的內容,與自己的政績、業務掛鈎,為自己樹碑立傳、做隱性廣告。

斂財則是眾所周知的利益所在。“通過權力資源將書推銷給所轄機構及個人,然後‘名正言順’地笑納賣書款。”李成言說。

“還有個別官員利用自己的職位,手中的權利來找‘槍手’代寫,寫完之後就與出版社進行以權謀私的交易。而出版社往往認為他是領導,從而提高版稅提高自己的書價,這些情況是一般的作者做不到的。”林喆說,“同時,個別官員又利用手中的職權要求下屬購買他的書,或用公款買下以後再發下去。這些官員之所以能這么做就是因為能‘獨霸一方,大搞一言堂’,當遇到跟他意見不同,不願意買書的人時,或破口大罵,或採取給下屬‘穿小鞋’的方式進行報復。這種情況存在,是我們制度的問題。”

強化監管

官員出書應當作為重大事項匯報,就寫作時間、版稅、發行量等問題作出公報式說明,並嚴格審查企業使用官員所出書目的情況。

查閱相關資料發現,目前,對於官員出書方面規定得比較少。

據了解,早在2002年9月,湖北省紀委、省監察廳即規定,“領導幹部不準違反規定用公款出版個人編著的圖書或舉辦個人的書法、美術、攝影等作品展覽”。

此外,2005年3月,四川省委、省政府也明確劃定領導幹部出書的“紅線”,要求“未經組織批准,各級黨政幹部不得以個人名義參與出版物的編寫工作,不得在出版物上掛署黨政職務頭銜,不得利用職權和影響在出書中牟取不當利益”。

但目前,在我國還沒有國家層面的法規來規範官員出書。

林喆認為,官員出書也應當作為重大事項匯報,因為這裡很可能存在腐敗的空間。

“如果一個官員寫了一本書,就應該如實匯報這本書是不是自己寫的,用了多長時間,版稅是多少,發行量和最後的收入是多少,這些都應該作為收入,進行公報式說明。還有對於企業在使用領導幹部所出的書的時候,應該具體審查,紀檢部門對這種行為要嚴格加以審查,以確保是否存在以權謀私,或以出書為藉口來達到斂財的目的。”林喆說。

此外,針對封堵個別官員出書可能造成腐敗的問題,國家行政學院政治學教研部教授龔維斌建議:“一是發揮人民民眾、社會團體、新聞媒體對官員出書的監督作用;二是在職領導幹部出書至少要經過紀檢監察部門備案,由紀檢監察部門加大對於官員出版經費補貼和稿費的使用情況監督力度;三是對有些在職幹部由於單位和部門工作需要,由單位組織力量集體撰寫、以領導個人名義公開發表的文章,妥善處理著作權歸屬和稿費歸屬;四是由紀檢監察部門研究出台政策法規,增強對領導幹部出書的監管力度。”