簡介

鏇臂

鏇臂鏇渦星系內年輕亮星、亮星雲和其他天體分布成鏇渦狀,從裡向外鏇卷。這種螺線形帶稱為鏇臂,是鏇渦星系外形的主要特徵。大多數鏇渦星系有兩條鏇臂,少數星系有三條以上的鏇臂。

鏇臂主要由星族Ⅰ的明亮的早型恆星構成。鏇臂中除恆星外,還含有星際氣體和塵埃,在鏇臂的前部(按鏇轉中的前進方向)往往存在一暗黑的塵埃窄條。在鏇臂中還可以觀測到許多電離氫區。銀河系有兩條或者更多的鏇臂,用光學方法可以觀測到兩條鏇臂的一部分,用射電方法則可以觀測到更多的部分(英仙臂、獵戶臂、人馬臂和三千秒差距臂等)。鏇臂結構的實質可用密度波理論來解釋。但是,鏇臂的起源和演化問題目前尚未解決。

形成

鏇渦星系都有幾條美麗動人的長臂——鏇臂,鏇臂上擁擠著密集的星星和氣體塵埃。然而,鏇臂的存在卻令人費解。一般說來,在引力作用下,星系應該是一個扁圓盤,不可能形成鏇渦結構。即使暫時出現鏇臂,在星系自轉過程中,由於靠裡面的恆星轉動得快,外邊的轉得慢,星系形成不久鏇臂就會纏緊。可是從銀河系誕生到現在,太陽已經圍繞銀河中心鏇轉了二十多圈,卻沒有發現鏇臂纏緊。這究竟是怎么回事呢?密度波理論能較好地回答這個問題。

密度波是一種形象的比喻。假設有一段馬路正在翻修,路面上只留了一條窄小的通道,那么這個地方就會顯得非常擁擠,儘管汽車還是一輛輛地過去了,如果從天空中鳥瞰,好像看到這裡一天到晚擠滿了車輛。在星系中,鏇臂就好像翻修的路段,這個地方恆星比較多,引力強,所以不僅吸引了大量的氣體塵埃,而且當恆星通過這裡時,都減慢了速度,使這裡顯得擁擠,遠遠看去就呈現出鏇渦狀的結構。事實上,鏇臂中的恆星是不斷地運動、更替的。

密度波只是告訴我們鏇渦到底是什麼,至於為什麼偏偏會形成這樣的密度分布,還是一個沒有解開的謎。

鏇臂可能是由星系的併合形成。兩個星系併合一般不會是正面相撞的,而是有一定的錯位。假如這兩個星系原本都接近圓形,當它們互相接近時,會逐漸被拉長並互相纏繞在一起,正如那些碰撞星系所展示的那樣,最後兩個星系併合成一個,星系的鏇臂就這樣形成了。

建造原理

在宇宙中高速運行具有星系核的星系,當它追及到另一個具有星系核的星系時,如果兩者的運行速度相近,就會相互吞噬,形成了一個更大的星系。倘若這兩個星系的星系核相遇,就會相互繞轉而形成一個質量更大的高速鏇轉的星系核。這個高速鏇轉的星系核就像一個巨大的發電機,從它的兩極爆發出能量強大的粒子流向遠方噴射。星系核的能量越大,噴射粒子流的流量也就越大,噴射得也就越遙遠。我們把這樣的星系核稱作兩極噴流星系核。星系核在噴射高能粒子流的時候,會消耗其自身的能量,然而,當它俘獲了其它星團或者星系以後,就會增添能量。當星系核的能量發生由大到小的變化時,就會由遠及近地建造出兩條粗大的噴流帶。如果星系核的磁軸繞著另一條軸(這條軸稱作星系核的自轉軸)鏇轉,那么,噴流帶的軌跡就會彎曲,而演變成鏇渦星系的兩條鏇臂。

研究表明

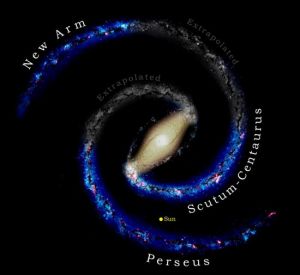

劍橋大學的天文學家TomDame和PatThaddeus通過1.2口徑的射電望遠鏡利用一氧化碳指示法,在距離太陽系極遠的宇宙深空中,或者說在銀河系的另一端發現存在另一種鏇臂結構,這個發現證實了此前有研究表明:在盾牌-半人馬鏇臂的末端存在著由氣體分子構成的新鏇臂,並測量了這些氣體分子鏇臂的氣體濃度。

但是這些氣體是從何而來?可能解釋是在恆星處於生命的晚期,外層氣體結構中碳的濃度遠高於氧的濃度。碳原子和氧原子結合,經過漫長的時間積累,在這一帶上就聚集了相當的一氧化碳的濃度。也有研究表明:恆星產生一氧化碳過程不僅僅是晚年恆星的專利,就是連太陽也有這種活動。在上世紀70年代中期,對銀河系內一氧化碳濃度進行初步的分布調查,結合這些數據以及先進的射電觀測技術,對揭開並全面確定銀河系外圍各鏇臂結構之謎將有非常積極的意義。