產生

新浪潮電影運動

新浪潮電影運動1958年是“新浪潮”的誕生年,有兩部處女作問世:特呂弗的《淘氣鬼》與夏布羅爾的《漂亮的塞爾其》;1959年是“新浪潮”的幸福年:特呂弗憑《四百下》在當年獲坎城電影節最佳導演獎。

特點

新浪潮電影運動

新浪潮電影運動“新浪潮”不僅促進了法國電影表現手法的多樣化,也引發了現代主義電影思潮在歐美各國的第二次興起。像瑞典導演英格瑪·伯格曼,義大利電影大師安東尼奧尼、費里尼等都受到了一定的影響。

大部分影史家都以1964年作為法國新浪潮的終結,主要觀點是,新浪潮電影的形式和風格,已廣泛地滲入到各種電影製作之中。

法國新浪潮電影運動是繼歐洲先鋒主義、義大利新現實主義以後的第三次具有世界影響的電影運動,它沒有固定的組織、統一的宣言、完整的藝術綱領。這一運動的本質是一次要求以現代主義精神來徹底改造電影藝術的運動,它的出現將西歐的現代主義電影運動推向了高潮。這一運動有兩個部分,一是作者電影,即“新浪潮”;另一是作家電影,即“左岸派”。

新浪潮電影誕生的背景是基於歷史傳統的崩潰,主導基本認識的缺乏,對不確定的茫茫將來的彷徨苦悶。這個背景與二戰以後人們的彷徨苦悶相關聯,所以在新浪潮的作品當中有相當一部分是對二戰的反思。同時也與後現代思潮緊密相關。後現代主義是對現代主義的解構,是對現代主義的懷疑,是基於迷茫困惑後的發泄,在某種意義上來講是解放。

導演

新浪潮電影運動導演

新浪潮電影運動導演1、“新浪潮”電影(“手冊派”或“電影手冊集團”,作者電影)

主張:提出“作者電影”的口號,即“拍電影,重要的不是製作,而是成為電影的製作者”。

特徵: 電影採用低成本製作:啟用非職業演員;不用攝影棚而用實景拍攝;不追求場面刺激和戲劇化衝突。影片在表現方法上,廣泛使用能夠表達人的主觀感受和精神狀態的長鏡頭、移動攝影、畫外音、內心獨白、自然音響,甚至使用違反常規的晃動鏡頭,打破時空統一性的“跳接”、“跳剪”等。還採用一些以人物為對象的使用輕便攝像機完成的跟拍,搶拍以及長焦、變焦、定格、延續、同期錄音等“紀實”手法,將“主觀寫實”與“客觀寫實”相結合。電影帶有強烈個人傳記色彩。

“新浪潮”的製作者大都是巴贊創辦的《電影手冊》雜誌的評論員,他們是些影迷,由到電影俱樂部中看影片、在雜誌上寫評論文章中逐步走上影壇的,如“新浪潮”的主要的幹將們:特呂弗、戈達爾、夏布洛爾、里維特、卡斯特等人都是如此。

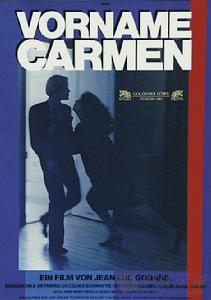

代表作品有:特呂弗《四百下》(1958)戈達爾《精疲力竭》(1959)

2、“左岸派”電影(作家電影)

創作特徵:作品大多把人的內心現實與外部現實結合,表現人的內心與現實的差距和矛盾。

在剪輯上採用跳剪,循環剪輯等手法,破壞影片的時空;重視自然音效、台詞和音樂;採用舞台職業演員;攝影講究構圖與布光。電影帶有強烈文學、戲劇色彩。

“左岸派”的製作者們則是聚集在塞納河左岸“門階出版社”這一左翼作家團體的周圍的一批文人。其中有作家杜拉、羅伯—格里葉等;有戲劇家雷乃、亨利·高爾比;有記者阿爾芒·卡蒂;有攝影師阿涅斯·瓦爾達等。而真正搞電影的只有克里斯,馬克一人。不同的經歷決定了他們不同的文化水平。一般地講,“左岸派”導演的文化修養要比“新浪潮”導演高。

代表作家有:阿倫 雷乃《廣島之戀》(1959)《去年在馬里昂巴德》(1961)高爾比 《長別離》

從影片主題和手法上看:“新浪潮”作者電影有著強烈的個人傳記色彩,而“左岸派”的作家電影反映的卻是帶有普遍意義的全人類性質的主題;作者電影較多採用“第一人稱”的敘事手法,而作家電影則較多採用“第二人稱”和“第三人稱”甚至混亂地採用人稱來敘事;作者電影有一種真實誠懇的風格。而作家電影卻有著強烈的文學、戲劇色彩,

(戈達爾、路易·馬勒、夏布洛爾、特呂弗、雅克·里維特、阿倫·雷奈)

意義

法國新浪潮電影運動是二十世紀世界電影史上規模最廣、影響最深、作用最大的電影運動。從1958年一1962年的5年間,大約有200多新人拍出了他們的處女作。真像是一股不可抗拒的洶湧潮流衝擊面來,鋪天蓋地勢不可擋。它創造了法國電影史、也是世界電影史上的奇蹟。同時,不僅改變了法國電影的面貌。也改變了世界電影的面貌 。當年的許多年輕導演後來成為了世界級的電影大師,為世界留下了寶貴的電影文化遺產,影響波及如六十年代的德國新電影、美國新電影、巴西新電影等等,這場運動被公認為是傳統電影與現代電影的分水嶺。“新浪潮”最直接的影響之一是迫使人們接受了這樣一種觀念:電影的創造活動需要由年輕的電影人進行經常性的革新。新浪潮這個詞自從1950年代末至1960年代初與法國結緣後,常被拿來形容其他國家新興的電影製作活動和電影復興現象。

奠基人

克勞德-夏布洛爾

克勞德-夏布洛爾法國著名導演、新浪潮電影運動的奠基人之一克勞德·夏布洛爾,於當地時間9月12日在法國巴黎去世,享年80歲。夏布洛曾和特呂弗、戈達爾、侯麥及里維特並稱“新浪潮五虎將”,上世紀50年代起,他們在法國掀起“新浪潮”運動,改變了世界影壇的面貌,隨著他的離世,五人中僅剩戈達爾和里維特健在。

夏布洛爾1930年出生在法國一個典型的中產家庭,鍾情希區柯克的他,尤其擅長拍攝懸念片,其創作以高產、大膽著稱。從上世紀50年代末至80年代,他拍攝了包括《漂亮的塞爾日》、《表兄弟》等30多部作品,進入90年代,他保持了平均每年一部的產量,期間又誕生了《包法利夫人》、《冷酷祭典》這樣的經典。

在“新浪潮五虎將”中,夏布洛爾是最不畏主流的一個,他總共拍攝超過50部電影,儘管水準起伏不定,也曾被譏過度商業化,然而他卻維持冷峻的作者風格,戳破中產階級平靜的表面,將其內里隱藏的瘋狂、扭曲和罪惡展現得淋漓盡致。去年的柏林電影節特地為他頒發了柏林攝像機大獎,以此向其整個職業生涯致敬。