詞語解釋

1.“ 愚公移山 ”故事的主人公。亦常用以比喻做事有頑強毅力、不怕困難的人。

宋辛棄疾《玉樓春·用韻答傅岩叟葉仲洽趙國興》詞:“青山不解乘雲去,怕有 愚公 驚著汝。”

明夏完淳《大哀賦》:“人容鼓吏之狂,世笑 愚公 之癖。” 清

陳維崧《洞仙歌·善權洞》詞:“天風忽下,劈破青紅繭,夸父、 愚公 費裁剪。”

2.泛指隱者。

唐高適《封丘作》詩:“州縣才難適,雲山道欲窮。揣摩慙黠吏,棲隱謝 愚公 。”

唐杜甫《贈比部蕭郎中十兄》詩:“中散山陽鍛, 愚公 野谷邨。”參見“愚公谷”。

【愚公】參見地理部·土石“愚公移”。宋陸游《雪夕》:“東郭稍能師順子,北山未敢笑愚公。”

神話傳說

愚公移山

愚公移山上古時有位年近九旬的北山愚公,因苦於門前太行、王屋兩座大山阻礙出入,就立志剷平這兩座山。家人、鄰里都來相助。他們終日劈山運土,往返於渤海和太行之間,常年不息。河曲智叟譏笑愚公“愚蠢”。愚公對智叟說:“雖我之死,有子存焉。子又生孫,孫又生子;子又有子,子又有孫;子子孫孫,無窮匱也;而山不加增,何苦而不平?”他們每天挖山不止的精神感動了天帝,天帝就派夸、蛾氏二神把大山背走了。

這個傳說包含著“有志者事竟成”、人定勝天的思想。古今文學家、藝術家、政治家都曾經運用這個傳說。毛澤東曾用愚公移山的故事鼓舞和教育人民發揚艱苦奮鬥的精神。

古文《愚公移山》

原文

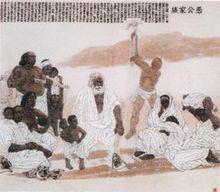

徐悲鴻油畫:愚公移山

徐悲鴻油畫:愚公移山太行、王屋二山,方七百里,高萬仞,本在冀州之南,河陽之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。懲山北之塞,出入之迂也,聚室而謀曰:“吾與汝畢力平險,指(通“直")通豫南,達於漢陰,可乎?”雜(1)然相許。

其妻獻疑曰:“以君之力,曾不能損魁父(2)之丘,如太行、王屋何?且焉置士石?”雜曰:“投諸渤海之尾,隱土之北。”

遂率子孫荷擔者三夫,叩石墾壤,箕畚運於渤海之尾。鄰人京城氏之孀妻,有遺男,始齔(3),跳往助之。寒暑易節,始一反(通“返”)焉。

河曲智叟笑而止之,曰:“甚矣,汝之不惠!以殘年餘力,曾不能毀山之一毛,其如土石何!”

北山愚公長息曰:“汝心之固,固不可徹,曾不若孀妻弱子。雖我之死,有子存焉,子又生孫,孫又生子,子又有子,子又有孫,子子孫孫,無窮匱也,而山不加增,何苦而不平?” 河曲智叟亡(通“無”)以應。

操蛇之神聞之,懼其不已也,告之於帝。帝感其誠,命夸娥氏二子負二山,一厝(4)朔東,一厝雍南,自此,冀之南,漢之陰,無壟斷(5)焉。

—————— 《列子;湯問》

解釋

![愚公[傳說人物]](/img/b/ea4/wZwpmLxADO0QjNzIDMyEDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLyAzL4QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg) 愚公[傳說人物]

愚公[傳說人物](1) 雜:皆。

(2)魁父: 小山名。

(3) 齔:換牙。

(4) 厝: 通“措”安置,放置。

(5) 壟斷: 高地。

譯文

太行、王屋兩座大山,四面各七百里,高達七八千丈。它們原來位於冀州的南部、黃河北岸。

北山有個叫愚公的人,年紀將近九十歲了,面對著山居住。愚公苦於山北面道路阻塞,進進出出都要繞遠路。於是愚公召集全家人商量說:“我和你們用盡全力剷平兩座大山,使它一直通到豫州南部,到達漢水南岸,好嗎?”大家紛紛表示贊同他的意見。愚公的妻子提出疑問說:“憑您的力量,連魁父這座土山都削不平,又能把太行、王屋這兩座山怎么樣呢?況且把土石放到哪裡去呢?”大家紛紛說:“把土石扔到渤海的邊上,隱土的北面。”愚公於是帶領子孫中能挑擔子的三個人,鑿石頭,挖泥土,用箕畚運送到渤海的邊上。鄰居姓京城的寡婦有個孤兒,剛七八歲,蹦蹦跳跳去幫助他們。冬夏換季,才往返一次呢。

河曲的智叟笑著阻止愚公說:“你太不聰明了。憑你的餘年剩下的力氣,還不能毀掉山上的一根草,又能把泥土和石頭怎么樣?”北山愚公長嘆一聲說:“你思想頑固,頑固到不能改變的地步,還不如寡婦和弱小的孩子。即使我死了,還有兒子在呀;兒子又生孫子,孫子又生兒子;兒子又有兒子,兒子又有孫子;子子孫孫沒有窮盡的,可是山不會增加高度,為什麼愁挖不平?”河曲智叟沒有話來回答。

山神聽說了這件事,怕他不停地挖下去,向天帝報告了這件事。天帝被他的誠心感動,命令夸娥氏的兩個兒子背走了兩座山。一座放在朔方的東部,一座放在雍州的南面。從此,冀州的南部,漢水的北面,沒有高山阻隔了。

相關文章

愚公村

![愚公[傳說人物]](/img/e/6cb/wZwpmLycjN4EjMzMDMyEDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLzAzL4AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg) 愚公[傳說人物]

愚公[傳說人物]平田修地,在農村算不了新鮮事。一個村堅持常年修山不停,造地不止,卻不多見。隴縣城關鎮黃家崖村四年時間修地2100畝,使全村近三分之一的“雞窩田”、“皮帶田”變成了水平梯田,成為該縣農田基本建設“樣板村”。黃家崖村幹部民眾用他們的堅毅和執著詮釋了當代“愚公”精神。

黃家崖村位於縣城北部淺山區,全村9個村民小組,335戶1287人,7700畝耕地分布在水銀河兩岸的梁峁上,水土難留,耕作不便。說起修梯田的初衷,該村支書張雙錄介紹說,村上的主導產業是農業,但農業基礎條件差,90%的耕地都是坡地,廣種薄收,產量不高,畝產只有二、三百斤。2004年正趕上縣上實施小流域綜合治理,整修梯田300多畝,村民搶著種,為此還鬧了不少意見。在此情況下,村班子商量後決定把修梯田的事接著幹下去,就這樣一直乾到今天。2005年村上集資4萬元,購買了一台推土機,專門用來修地。同時購買了一台小型拖拉機,拉油送水,解決修地的後勤保障。從此,這台推土機就像一頭不知疲倦的老黃牛,四季轟鳴在黃家崖的梁梁峁峁上。他們採用人機結合的辦法,機械推土,人工整平,大大提高了修地的進度和質量。水利部門得知情況後,在技術和資金上給予大力支持,派來技術人員規劃放線,指導施工,先後安排項目資金10多萬元,更加堅定了他們平田修地的信心。

幾年來,黃家崖人不怨不等,自力圖強,平均每年新修改造梯田500多畝,累計移動土石方37.8萬立方米,義務投勞1.26萬個。有付出就有回報,如今該村人均擁有梯田1.63畝,每年可增產糧食31萬公斤,實現了水不出田,土不下山;大災不減產,小災保豐收。今年,村民張喜全在新修的地里種了四畝小麥,畝產超過了600斤,張喜全高興地說:“今年的收成翻了一番,多虧了把地修平!”他們還在新修地坎上栽植優質核桃1300畝,成林後又將是一筆可觀的收入。

如今走進黃家崖,看山山青,看地地平。談到未來的打算,樸實的張支書告訴我們,土地是農民的命根子,修地的事一直要幹下去,只要對民眾有利的事就要咬定青山不放鬆。

夢圓

愚公移山的故事發生在王屋山,王屋山上有王屋鄉,王屋鄉里有愚公村,而愚公村便是神話傳說中愚公的故鄉。

出濟源市區,西行35公里便是王屋鄉。

沿濟邵(邵原鎮為濟源市最西的一個鎮)公路西行,王屋山的俊秀挺拔與山勢陡峭盡入眼中,不由得感慨王屋鄉之偏遠及王屋鄉人出行的諸多不便,由此更明白老愚公在年且九十之際,扣石墾壤,要移走太行、王屋二山願望之迫切。

眼前的濟邵公路,雙向兩車道,雖隨山勢變化而曲折彎轉,但路面十分平坦。一路西行,公路兩邊的防護林連綿不斷,風景秀麗。

同行的趙公文不斷感慨,感嘆這條道路的貫通給愚公後人帶來的巨大變化。

趙公文是濟源市記者協會秘書長,老家在濟源市西的邵原鎮,距市區55公里,他對濟邵公路開通前後山區的變化感受最深:“我1986年離開邵原鎮,在這之前,從邵原鎮到市區只有一條彎彎曲曲的山路,我父親那時候是村支書,每次到縣裡開會都要在山上走100多里。村民養些豬、羊也賣不出去,貧窮落後是自然的。”

1987年,濟邵公路修成。1997年、2000年,濟邵公路兩次大修,擴整路面,濟源西部的幾個鄉鎮徹底告別了交通閉塞的落後狀況。

40分鐘後,汽車停靠在王屋鄉愚公村村口。正對村口的是愚公移山紀念廣場,廣場高高的平台上立著巨大的愚公移山群雕,老愚公左手叉腰,右肩荷鋤,正對著愚公村村口蜿蜒而來的柏油公路。

相隔兩千年後,愚公出山的夢終於圓了。

愚公之歌

作者: 登圍牆

為什麼要移山

是因為山在那裡

還是因為

沒有其它大事可做

為什麼不搬家

是因為搬不動雄心

還是因為說服不了自己

你其實不是在移山

你是想移動你的命運

這是一場造山運動

你成功地將自己複製成

子孫後代們仰望的高山

![愚公[傳說人物] 愚公[傳說人物]](/img/8/148/nBnauM3X4ITNxgDM3EDO1ATN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLxgzL1QzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)