微體古生物學

正文

研究微體化石的古生物學分支學科。微體化石是發現於各時代地層中的古生物的微小遺體和遺蹟,它們的大小一般以微米或毫米度量,其中稀有的“巨人”也不過幾個厘米,如貨幣蟲。因此,必須通過顯微鏡甚至電子顯微鏡進行研究。

微體化石來源於古生物界的多種類型,從其保存的特點看,可分以下幾種類型:①微體古生物的完整骨骼,例如硅藻、有孔蟲、放射蟲、介形蟲等;②大古生物骨骼中的一些微小部分,脫離本體後,可單獨保存為化石。如棘皮動物的微小骨板或刺、 海綿骨針、 魚牙、魚鱗、小哺乳動物的牙齒等;③古生物的微小器官,在成熟後與本體分離,或被破壞而與本體分離,此後被保存為化石,如輪藻的藏卵器、高等植物的孢子、花粉等;④某些通常形成大化石的門類的微小幼體或其中特別小的成體,保存為化石後,也需借顯微鏡進行研究,目前有腕足類、雙殼類、腹足類、棘皮類及著名的小殼化石等;⑤某些群體生物如苔蘚蟲、層孔蟲等,在對其進行研究時也必須藉助顯微鏡才能研究其每一個體的細節。

微體化石並不全是微體古生物的化石,還應包括某些大古生物的微小器官、幼體與其骨骼的微小部分。因此,微體古生物學不能僅僅以微體古生物的化石為研究對象。它與現生物學的一個分支微生物學絕不是一今一古的對等學科。

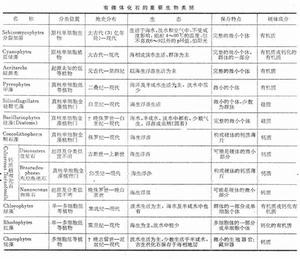

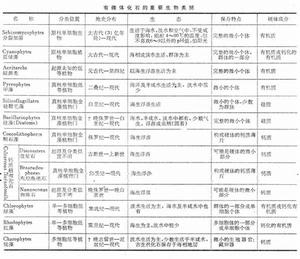

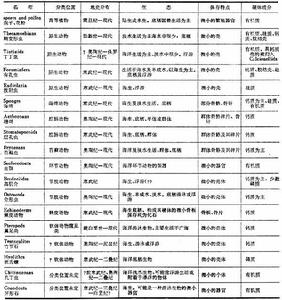

已知有30多個類別有微體化石,現將較重要者略作介紹(見表)。

微體古生物學

微體古生物學 微體古生物學

微體古生物學在不同國家的古生物學者中對微體化石的範疇有不同的看法,如層孔蟲、苔蘚蟲等在國外多不視為微體古生物學的研究範圍,在中國則作為微體古生物學的範疇。在諸如珊瑚、小哺乳動物牙齒、魚牙、魚鱗等,國外都不作為微體古生物學研究範圍。但隨著石油勘探和海洋調查及其他方面的需要,同時基於技術方法的不斷改進,在古生物學領域內微體古生物學將繼續得到優先發展。隨之是工作的範疇、內容及方法以至理論上將不斷發生變化。