優勢特點

微小衛星具有種種優勢和特點:高新技術含量高,研製周期短一年左右,研製經費低人民幣數千萬元,且可以進一步組網形成分散式星座形“虛擬大衛星”,以代替目前的大衛星。

套用領域

“創新一號02星”和“試驗衛星三號”在酒泉成功發射。

“創新一號02星”和“試驗衛星三號”在酒泉成功發射。衛星小型化、微型化的關鍵,是各種儀器、設備的微型化。20世紀80年代以來,美、俄、德、法等國科學家相繼開發成功微型陀螺和微型加速度計等微型慣性儀表和慣性測量組合,研製出既有承載、保護儀器設備作用,又具有傳輸電能、信息和熱控制功能的多功能結構,實現了無線連線,開發成功微型機電系統和光機電系統,這些都使衛星的集成度得到了大大的提高。科學家還利用一體化設計技術,採用大規模積體電路的設計思想和製造工藝,把感測器、微處理器、慣性測量儀表和電子、光學等器件,像電子線路一樣集成起來。這些工藝和技術的成功,保證了衛星研製的小型化和微型化,促使開發出來的衛星具有體積小、重量輕、能耗小、可靠性高等特點。特別是納米技術的發展和掃描隧道顯微鏡加工技術的套用,使人們更可以按照自己的意志,進行原子和分子量級的加工,製造出各種微型機電設備,組裝成比微小衛星更小的納型衛星。

微型計算機的開發成功和廣泛使用,導致了信息科技的革命。微小衛星的成功和使用,也將在航天領域引發一場技術革命。它使衛星的用戶從單一的國家,變成了國家、部門、單位乃至個人的多元化格局。它的研製單位,也將從少數國家航天部門發展到許多大學。微小衛星技術為天網———地網合一的立體化信息高速公路提供了技術支持,為21世紀的通信、航天、環境與資源等領域展示了可持續發展的新格局。在通信、遙感等方面,微小衛星將發揮重要作用。微小衛星將減輕自然災害,縮小城鄉差距。在軍事領域,諸如偵察、通信、指揮、決策、後勤及武器裝備等方面,微小衛星將起到重要作用,以適應現代戰爭的需要。

國外發展

“天巡一號”微小衛星

“天巡一號”微小衛星1957年蘇聯第一顆人造地球衛星的成功發射,標誌著航天科技的誕生。近50年來,航天科技迅速發展,人造衛星、空間站、太空梭相繼投入使用。但是,巨額的費用,昂貴的成本一直制約著航天科技的發展。據計算,發射一顆1000公斤重的人造衛星,費用至少需1億美元,這是許多國家難以承受的。冷戰結束後,航天科技逐步從軍事套用轉向經濟建設,商業運作促使航天科技必須降低成本,提高效益。在此背景下,在科學技術迅速發展的基礎上,微小衛星得到了迅速發展。

重量小於100公斤的微小衛星是近年來出現的有明確用途的新一代衛星。早在1990年5月,美國就用“偵察兵”火箭,一次發射了兩顆各重6.8公斤的“多路通信衛星”,這是微小衛星的雛形。目前,世界上已有20多個國家和地區開展了微小衛星的開發研究,正在太空運行的小衛星已有300多顆。

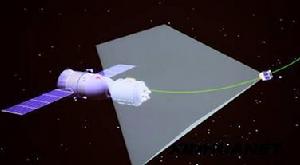

由於微小衛星具有重量輕、成本低、機動性好、生存能力強等特點,因此它已成為太空對抗領域的一支奇兵。2001年1月發表的美國太空安全評估報告指出:“小衛星可以完成衛星檢查、成像和其他任務,經過改造即可成為武器。小衛星可以發射至一個攔截軌道上,並由程式控制跟蹤一顆衛星,它可以傍著一個目標飛行,直到接到命令破壞、干擾、摧毀這個目標,而探測和防禦小衛星的這種攻擊行為,被證明是非常困難的。”深入研究表明,微小衛星用於太空對抗,具有隱蔽性好、攻擊突發性強和套用範圍廣等優點,可用於太空態勢感知、防禦和進攻等多項任務。

美國已經啟動微小衛星用於太空對抗的計畫——“試驗衛星系統(XSS)”微衛星演示驗證計畫。它由美國空軍負責,用於演示驗證自主交會與對接、逼近檢查、靠近繞飛等技術,其總目標是研製完全自主的高性能微小衛星。

目前,對於在地球靜止軌道或長橢圓形軌道上運行的衛星預警、偵察、通信和中圓軌道上運行的導航衛星的攔截問題,還存在許多困難。發展大型天基武器如太空作戰飛行器、太空機動飛行器,並配置天基動能武器、高能雷射器、粒子束武器,不僅技術難度大,而且難以在未來10年內取得重大突破,同時耗資驚人,即使像美國這樣的超級大國在財政上也難以承受,由此可見,採用微小衛星,可能是一種出奇制勝的新途徑。

國內研發

低軌道通信小衛星是20世紀90年代世界衛星技術發展的熱點之一。它具有體積小、重量輕、成本低、研製周期短、性能高、高新技術含量多、發射方式快速靈活等優點。世界許多國家,如美國、俄羅斯及歐空局國家都有自己的小衛星計畫。

早在1995年,中科院就根據國家未來星地通信技術發展需求,提出要自主研製我國首顆重量100公斤以下的低軌道數據通信小衛星及其通信系統。1996年,中科院微系統所提交了研製低軌道數據通信小衛星及其通信系統的報告。1997年底,中科院正式通過了特別支持重大項目“存儲轉發通信小衛星及其套用系統”的立項,準備研製一顆雙向數據通信的小衛星“創新一號”。研製任務主要由上海微系統所和上海技術物理所等單位承擔。進入知識創新工程的上海微系統所在體制和機制改革上的推進,為“創新一號”的研製奠定了堅實的科學技術基礎。

2000年6月28日,清華大學和英國薩瑞大學、中國航天機電集團公司聯合研製的“清華航天一號”微小衛星順利發射升空,並準確進入700公里的近地軌道,進入正常運行狀態。

神七伴飛衛星

神七伴飛衛星“航天清華一號”微小衛星重量僅50公斤,體積為0.07立方米。可以監視農作物生長、沙漠化程度、赤潮災情、森林火災、水災等,為農業部、國土資源部、水利部等部門提供豐富的遙感資料。

2003年10月21日,中科院知識創新重大項目“創新一號”存儲轉發通信小衛星成功發射入軌,“創新一號”小衛星以存儲轉發的工作方式,實現全球範圍的非實時低軌道雙向數據通信。為提高抗干擾及增強保密性,衛星的通信載荷採用了擴頻通信技術。衛星為太陽能電池貼裝六面體的結構形式,採用重力梯度加磁力矩器主動姿控並輔加微型動量輪的姿態控制方案。衛星總重80餘公斤,平均功耗30瓦。這是我國自主研製的第一顆100公斤以下的微小衛星,也是我國第一代低軌道數據通信小衛星,對我國微小衛星的研究發展起到了重要作用,我國發展微小衛星事業的新局面也從此打開。

2004年4月18日23時59分在西昌衛星發射中心用“長征二號丙”運載火箭發射升空的“納星一號”衛星,是我國首次發射的質量小於25公斤的納型衛星。它的研製和發射成功,標誌著我國小衛星研製已基本形成系列。

008年9月,由中科院上海微系統與信息技術研究所研製的神七載人飛船的伴星又飛入太空,這是在繼承中科院創新一號小衛星成熟技術的基礎上研製的我國第一顆空間伴隨微小衛星。隨後,創新一號(02)星也於同年11月成功發射升空。

2010年9月22日10時42分,中國在酒泉衛星發射中心用“長征二號丁”運載火箭成功將“遙感衛星十一號”送入太空,並同時搭載發射了兩顆完全由中國自主研製的“皮星一號A”衛星。“皮星一號A”衛星是中國首顆公斤級衛星,重3.5公斤,是一個邊長為15厘米的立方體。由於體型小巧,整星的正常工作功率僅為3.5瓦。這也是中國高校歷時10年,自主研發並具有完全自主智慧財產權的皮衛星。

衛星發射785秒後,星箭成功分離入軌。隨後,工作人員開始對衛星進行熱控、姿控、測控,能源、星務管理等多項功能的測試。浙江大學微小衛星研究中心主任金仲和教授說“截至2010年9月29日,‘皮星一號A’衛星以每96分鐘繞地球一周的速度,已平穩運行七天七夜,完成了全部預定任務。” 在成功發射入軌後,工作人員對其進行了皮衛星電源、測控、熱控、結構等基本單元的功能和環境適應能力驗證。 通過對衛星有關狀態數據的監視發現,皮衛星成功實現了姿態測量及控制。其攜帶的半球成像全景光學相機、MEMS加速度感測器和角速度感測器運轉正常,並順利傳回了畫面瑰麗的地球照片和歌曲。太陽能電池在空間環境中的性能測試也十分正常。

皮衛星是目前世界航天領域研究的熱點之一。世界上最早發射成功並正常工作的皮衛星,是2000年初由美國史丹福大學研發的。隨後,歐洲、日本等國家和地區相繼開始進行公斤級衛星的研發。但大多數發射成功的皮衛星荷載功能比較單一。 金仲和說:“‘皮星一號A’可以稱得上是目前全球功能完整性最為齊全的皮衛星,而且,與世界上其他國家的技術水平相比並無明顯差異。” 相較大衛星,成本低廉、製造和發射周期短、應急反應快是皮衛星的最大優勢。“製造一顆大衛星的成本在10-20億元人民幣左右,需要花費至少2年時間,製造一顆微小衛星也需要幾億元,但製造一顆皮衛星,成本僅為幾百萬元人民幣,時間僅需要幾個月。”金仲和說。 皮衛星對火箭發射的要求相較大衛星也較低。“大衛星從進入發射基地到上架發射,最快也要30-40天,而皮衛星從進場到發射,只需要短短几天時間。”浙江大學微小衛星研究中心博士王慧泉介紹說。 因為成本低廉、發射便捷,皮衛星被航天科技界稱為緊急狀態下的“突擊隊”。中國是地質災害頻發國家,在應急救援和搶險救災時期,皮衛星可以擔當起應急通訊、地形勘測等多項職責。 “在汶川地震等突發災害性事件發生時,皮衛星完全可以實現臨時發射,以幫助災區建立應急通訊聯繫和災情勘察。”王慧泉說。 而同時發射多顆,共同開展一項工作的分散式運用,也是皮衛星相比大衛星獨具的優勢。此外,皮衛星在國防科研領域也具有廣泛的套用前景。 下一步,科研人員將在延長皮衛星壽命及可靠性,完善功能以及提升套用能力方面開展進一步研究,並將在此次技術試驗成功的基礎上,將其推向實際套用。

未來趨勢

微小衛星主要有2個發展方向。一是研製輕型單顆衛星,目前這類微小衛星已經開始執行地球觀測任務,提供達到軍用解析度的圖像。美國空軍未來的全球定位系統(GPS)衛星每顆將不超過100千克;二是將微小衛星組成星座,進行編隊飛行,以代替昂貴的單顆大型衛星,例如天基雷達(SBR)群、長基線信號情報(SIGINT)星座以及連線小型地面終端的通信衛星群等。

“強力星”計畫

美國空軍開展“強力星”(MightySat)計畫的目的是進行廉價的、高回報率的航天技術演示。“強力星-Ⅰ”於1998年12月發射,任務期1年。它使用複合材料結構,重量為65千克,只有使用常規材料的一半。雙結型太陽能電池的磷化銦鎵表層能轉換波長更小的太陽能,轉化效率為21%,比單純使用砷化鎵提高約15%,據稱未來的三結型設計將能達到25%。

“強力星-Ⅱ”將在未來10年完成5項任務。這種採用新型設計的衛星重125千克,總功率325瓦,三軸穩定設計,採用可展開的絞合連線太陽電池陣。首顆樣星“強力星-Ⅱ.1”(也稱為Sindri)於2000年7月發射,攜帶10個有效載荷,包括由美國陸軍航天司令部資助的付里葉變換超光譜成像(FTHSI)系統,含有470~1050納米波光譜區域的256個波段,1張照片可拍攝20×13千米的掃描帶。其他有效載荷包括由美國海軍研究實驗室研製的小型空間地面鏈路系統(SGLS)轉發器,僅重1.5千克,比以前的設計輕小70%。“強力星-Ⅱ.1”還荷載2顆航宇公司為美國國防高級研究技術局研製的皮衛星,每顆重不到0.25千克,大小為10×7.5×2.5厘米。這2顆皮衛星從“母星”上彈出後,用長30米的繩索相互系留,演示基於微機電系統的射頻轉換功能。這2顆皮衛星於2000年1月發射,並在發射1年後進行為期2周的演示。

“空間實驗計畫”

美國空軍航天與飛彈系統中心進行的“空間實驗計畫”(STP)是對由國防部空間試驗評估委員會(Serb)批准的有效載荷進行試驗。最近的一次STP飛行試驗是耗資8500萬美元的“三軍試驗任務-5”(TSX-5),將美國彈道飛彈防禦組織的空間技術研究衛星(STRV-2)送入軌道。STRV-2帶有英國國防評估與研究局的中波紅外相機。該相機重23千克,包括200毫米孔徑的f/2反射望遠鏡和一個折射鏡片系統,功率不到60瓦。相機外殼使用碳纖維複合材料,隨溫度變化很小,能保證光學系統不受溫度影響。相機安裝在振動隔離、抑制與導向系統(VISS)上,該系統通過6個制動器與衛星相連,能夠減少從衛星傳來的振動和相機冷卻系統產生的振動,同時提供3個鏇轉方向的導向。相機的成像解析度為30米,掃描頻寬16×120千米。STRV-2的有效載荷還包括1台為彈道飛彈防禦組織研製的雷射通信試驗設備,用以演示在各個頻寬上以實時監測所需的速率進行空地傳輸的性能。

STP的另一項計畫是美國能源部的多光譜紅外成像(MTI)衛星,該衛星於2000年3月發射。聖地亞實驗室提供了感測器和望遠鏡,它能在15個光譜段(從可視光到長波紅外光)採集中等解析度的圖像。這顆重600千克的衛星每天可以採集6幅圖像,每幅圖像的覆蓋面積為12×12千米。

國防部空間實驗評估委員會(SERB)在1999年批准的最高級別的有效載荷是美國空軍研究實驗室的通信/導航故障預報系統(C/NOFS),它也是STP計畫的一項任務,能預報和測量在赤道上空的電離層閃爍,這種閃爍會影響通信、導航和監測系統。最初的目標是提供4到6個小時的預警,以後預警時間將增加到24小時。

“空間技術研究衛星”計畫

“空間技術研究衛星”STRV-1a和b於1994年發射,荷載了由英國國防部、美國國防部和歐洲航天局資助的總計15個試驗裝置,包括低溫冷卻器、振動抑制系統、先進微電子設備、太陽能電池及空間輻射監視器。衛星處於地球靜止轉移軌道,橫穿范艾倫輻射帶,受到的輻射能量約為常用衛星軌道上的8倍,是評估高能粒子輻射效應的極好環境。

後續的STRV-1c和d衛星於2000年11月發射,分別重100千克(比a、b星重1倍)。這2顆星荷載的25個試驗儀器涵蓋了大量技術,包括輕型鋰離子電池、抗輻射加固Sparc微處理器、保密通信系統、太陽能電池及空間自然輻射和碎片環境測量儀。STRV-1c的任務之一是確定在“全球定位系統”(GPS)衛星軌道(18000千米高空)的上方能否接收到可用數據。如果試驗成功,未來同步軌道通信衛星和氣象衛星的定位將使用GPS取代傳統的地基測距系統。

“微衛星合作套用”計畫

英國國家航天中心於1999年12月啟動“微衛星合作套用”(MOSAIC)計畫,3年內投資達2100萬美元,包括“雙子星座”、“戰術光學衛星”和“災害監視衛星星座”等3個項目。其中“雙子星座”(Gemini)是小型、廉價的同步軌道通信衛星,能支持電話、電視和無線廣播等多種類型的服務。

“戰術光學衛星”(Topsat)計畫是英國國防評估與研究局與英國薩里衛星技術公司(SSTL)、盧瑟福-阿普頓實驗室以及國家遙感中心合作,並由英國國防部和英國國家航天中心(BNSC)投資的計畫,將研製1顆地面解析度為2.5米的衛星。這顆重100千克的衛星作為一種廉價演示器,對與使用移動地面站有關的指令和數據管理問題進行輔助評估。

“災害監視衛星星座”(DMC)由5顆50千克重的微衛星組成,將在明年發射,可每日提供全球的高解析度圖像,輔助監測和減輕自然和人為的災害。與現有的地球觀測衛星相比,該星能提供更快速的重訪時間(是現有衛星的50多倍)。

由薩里衛星技術公司與清華大學合作設計並建造的“清華-1”微衛星重50千克,將作為災害監視衛星的演示器。它攜帶的是多光譜相機,能在天底點以3個波段提供39米解析度的地面圖像,“清華-1”還包括1個研究低地球軌道數字存儲-轉發通信情況的有效載荷。

薩里衛星公司的其他計畫

1998年7月,英國薩里公司和泰國合作發射的泰國微衛星(TMSat)是用來演示100米解析度的多譜段成像的首顆商業微衛星。它荷載的廣角相機與同時發射的智利空軍“FaSAT-Bravo”衛星相同,另外專門研製了3個窄角相機,使用柯達公司1020×1020像素的電荷耦合器件(CCD)感測器,裝有75毫米焦距的鏡頭,可從800千米高的軌道上提供100米的解析度。

薩里公司還自籌資金研製了325千克、價值600萬美元的UoSAT-12小衛星,於1999年4月發射。它支持衛星平台與有效載荷技術的研究與開發,有薩里公司和新加坡南洋理工大學聯合研製的MERLION通信載荷,已提供了500多幅10米解析度全色圖像和32.5米解析度多光譜圖像。

薩里衛星技術公司還出資研製並於2000年6月發射了首顆納衛星--SNAP-1,該星重6.5千克,旨在演示高度集成的納衛星的功能,包括作為自動機器人觀測在軌太空飛行器的外觀,用星上相機拍攝自身釋放情況、“清華-1”衛星以及荷載它們的俄羅斯“希望”衛星的圖像。SNAP-1還荷載一個鉛筆大小的以丁烷為原料的小型推力系統。

2000年1月,德國“快眼”(RapidEye)公司選擇薩里衛星公司作為其價值1億美元的星座的主承包商,該星座由4顆重380千日重訪,提供解析度為6.5米的寬幅多光譜圖像。薩里公司還將為由12顆微衛星組成的價值9000美元的“雄鵝”(gander)星座提供設計。這些衛星定於2002年底或2003年初發射,將荷載雷達測高儀克、與UoSat-12相同平台的小型衛星組成,將於2002年發射,能每,對危險的海浪提供預警。

薩里公司還與土耳其科技研究會和安卡拉中東理工大學的信息技術與電子研究所簽訂了一項1400萬美元的契約,提供100千克重的BiltenSAT加固衛星,該衛星攜帶的是12米全色和26米多光譜地球觀測相機。