背景

在施拉姆提出循環模式之前,主要的傳播過程模式為直線模式,直線模式在闡述人類的社會傳播過程之際具有明顯的缺陷 :

它容易把傳播者和受傳者的角色、關係和作用固定化,一方只能是傳播者,另一方只能是受傳者,不能發生角色的互換;而在人類的傳播活動中,這種轉換是常見的,現實生活中的我們每個人都同時具備傳播者和受傳者的雙重身份;

直線模式缺乏反饋的要素或環節,不能體現人類傳播的互動特質。

1.它容易把傳播者和受傳者的角色、關係和作用固定化,一方只能是傳播者,另一方只能是受傳者,不能發生角色的互換;而在人類的傳播活動中,這種轉換是常見的,現實生活中的我們每個人都同時具備傳播者和受傳者的雙重身份;

2.直線模式缺乏反饋的要素或環節,不能體現人類傳播的互動特質。

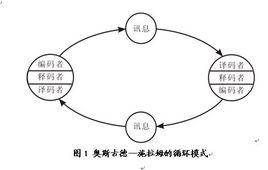

1954年,施拉姆在《傳播是怎樣運行的》一文中,在C.E.奧斯古德的觀點啟發的基礎上提出一個新模式,稱為“循環模式”。該模式強調社會傳播的互動性,彌補了此前直線模式的缺陷。

特點

沒有傳播者和受傳者的概念,傳播雙方都作為傳播行為主體,通過訊息的授受處於你來我往的相互作用之中;

該模式的重點不是在於分析傳播渠道中的各種環節,而在於解析傳播雙方的角色功能;

參與傳播過程的每一方在不同的階段都依次扮演解碼者(執行接收和符號解讀功能)、解釋者(執行解釋意義功能)和編碼者(執行符號化和傳達功能)的角色,並相互交替這些角色。

1.沒有傳播者和受傳者的概念,傳播雙方都作為傳播行為主體,通過訊息的授受處於你來我往的相互作用之中;

2.該模式的重點不是在於分析傳播渠道中的各種環節,而在於解析傳播雙方的角色功能;

3.參與傳播過程的每一方在不同的階段都依次扮演解碼者(執行接收和符號解讀功能)、解釋者(執行解釋意義功能)和編碼者(執行符號化和傳達功能)的角色,並相互交替這些角色。

評價

循環模式強調了社會傳播的互動性,並把傳播雙方看作是傳播行為的主體,這是正確的,但也有缺陷。它把傳播雙方放在完全對等或平等的關係中,與社會傳播的現實情況有不符之處;它能夠體現人際傳播特別是面對面傳播的特點,卻不能適用於大眾傳播的過程中。施拉姆本人也意識到了這一問題,於是在同一篇文章中又另外提出了大眾傳播過程模式。

引申

香農—韋弗模式

循環模式

循環模式香農——韋弗模式,主要的傳播過程模式之一,1949年由美國的兩位信息學者C.香農和W.韋弗在《傳播的數學理論》首次提出,又稱為“傳播過程的數學模式”。其內容主要描述電子通信過程,為傳播過程研究更進一步提供了重要的啟發。 此模式即為本詞條中提到的直線模式。

大眾傳播過程模式

循環模式

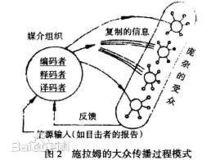

循環模式大眾傳播模式,1954由[美]威爾伯·L·施拉姆在《傳播是怎樣運行的》一文中提出。 該模式即本詞條介紹的循環模式的作者提出的另一傳播過程模式。

該模式充分體現了大眾傳播的特點,構成傳播過程的雙方分別是大眾傳播與客群,這兩者之間存在著傳達與反饋的關係。

施拉姆的大眾傳播模式在一定程度上揭示了社會傳播過程相互聯結性和交織性,初步具有了系統模式的特點。