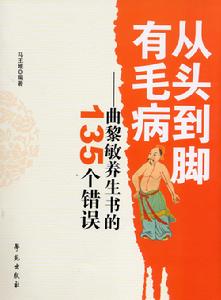

圖書信息

副標名:曲黎敏養生書的135個錯誤

作者:馬王堆 編著

出版社:學苑出版社

出版時間:2009-01

頁數:247

開本:16

書號:978-7-5077-3202-3

內容簡介

《從頭到腳有毛病:曲黎敏養生書的135個錯誤》針對曲黎敏書中內容涉及的錯誤重新做了詮釋。看見“脾”字右邊有個“卑”字,就想起了“婢”;想起了“婢”,就想起了“小丫鬟”;想起了“小丫鬟”,就想起了“大宅門”;想起了“大宅門”,就想起了“富貴”;想起了“富貴”,就想起了“富貴病”。就這么左一想,右一想,“脾病”就等於“富貴病”了?難道醫學都是這么盯著一個字兒使勁想,一點一點想出來的嗎?

圖書目錄

前言

疾病·人體·中醫基本概念

1“萬惡淫為首”——“六淫”究竟是什麼?

2“百善孝為先”——年輕人吃新糧、老人吃舊糧是中醫主張的“孝道”嗎?

3講“遺傳”就是“不孝順”嗎?

4見“鬼”的《左傳》——醫和說過“鬼、食、蠱”是三大病因嗎?

5先有“病”字,還是先有心屬“南方丙丁火”?——又見“關公戰秦瓊”

6“中醫是不能分科的,分了科就西化了”嗎?

7隻說“像”什麼,不說“是”什麼,更不說“幾斤幾兩”——中醫是這樣的嗎?

8哪兒來的“十二時辰養生法”?——臟腑輪流“值班”、十二經分時“當令”是無稽之談

9“感覺很好”,“就是很好”嗎?

從“頭”開始

頭髮

10“頭髮不乾就睡”究竟有多危險——“頭部經脈”能“打成結”嗎?

11頭皮屑的來歷—— “陰盛陽虛” = “虛火上炎” 嗎?

12頭髮花白是因為“一會兒失落,一會兒激動”嗎?

鬍鬚

13“鬍鬚”變“乳房”——女子的“沖脈”短一截兒嗎?

14再說鬍鬚—— “天宦” 的 “功夫” 有多 “強”?

腦和腦病

15“吃得太多”,“油脂”就能“把腦髓都給糊住”嗎?

16降壓藥 +“生一口大氣”= 腦溢血?——高血壓降不得嗎?

17年輕人“不會得腦溢血”嗎?

18嗜鹹和高血壓的關係——可以“顛倒過來說”嗎?

19救護車是如何“害死”中風病人的?

睡眠

20心腎相交是“暈針”的“能力”嗎?

21“撥浪鼓”治小兒“脾弱”、“昏昏欲睡”——是“吵”醒的還是“克”醒的?

22“過午不食”能防止失眠嗎?

23多夢的原因是“虛火擾頭”嗎?

24幾點鐘做夢,您是怎么知道的?

25“嬰兒睡覺不用枕頭”是因為心肺功能強嗎?

面部五官

26愛臉紅的女孩子就“容易流產”嗎?

27“鼻祖”究竟是怎么來的?

28“不”是這樣的,“否”則超乎想像——漢字在“流血”!

29“鼽衄”不等於“流鼻血”

30流鼻血能降“腦壓”嗎?

31過敏性鼻炎“很容易解決”、麻黃附子細辛“沒有人敢開”嗎?

32“人中”是任督二脈的交匯點嗎?

33“驢唇”對不上“領導的嘴”

34“地包天”也算是一種命嗎?

35“舌頭上白白的東西”是什麼?

36哪兒來的“迎糧穴”?

37嘴歪就是胃病嗎?

咽喉

38腎經怎樣過喉嚨——“循”就是“走一圈兒”嗎?

頸椎

39誰說“針無補法”、“虛證不按摩”?

腰背

40“膂”究竟是什麼——“大油”就是力量嗎?

41什麼才是“腎陰虛腰痛”?

42“病入膏肓”就是病入“膏肓穴”嗎?

43腰酸背痛腿抽筋,肯定“不是缺鈣”嗎?

臟腑

心

44人心不是“肉”長的嗎?

45“心包是西醫沒有的概念”嗎?

46心慌“肯定不是”心臟的病嗎?

47“心包積液”?——在“敲打心包經”之前,請快去醫院!

48“大面積心衰”是什麼東西呀?

49心臟沒“癌”嗎?

肺

50肺癌“治成”大腸癌——是“病情好轉”嗎?

51屁股泡在鹽水裡腹瀉不止的高燒小嬰兒!!!

52黃痰是“接近治癒”、白痰就“很危險”嗎?

53真武湯里“有細辛這味藥”嗎?

脾

54囫圇吞棗——萬萬使不得!

55“後天之本”是怎么變成“小丫鬟”的?

56中醫認為“糖尿病就是脾病”嗎?

57糖尿病初期應該“隨便吃”嗎?

58“補脾陽和腎陽”、“讓命門火大動起來”是中醫治療糖尿病的“原則”嗎?

59胰腺炎“僅僅是很疼”嗎?

60胰腺炎“發展下去就導致癌症”嗎?

胃

61胃有“肅降”的功能嗎?

62用一切藥前提是“固攝”脾胃——中醫有這樣的“基本原則”嗎?

63胃有多“呆”?

肝

64治肝只有“破法”嗎?

65肝癌“通常轉移成胃癌”嗎?

66月經解酒?——女性能“通過月經把肝鬱疏泄掉”嗎?

膽

67膽結石是“膽汁溶液產生結晶”嗎?

腎

68一份一份“調”、顧頭不顧腳的“元氣”——有嗎?

69鹽能“調元氣”嗎?

70“肚子裡面的油”能藏住元氣嗎?

71元氣是“遺失不補”、無藥可救的嗎?

72“組織液全都排泄掉了”——“三高症”是如何形成的?

膀胱

73小便時“打激靈”就是腎虛、就“屬於老年人了”嗎?

74“小便”是“清竅”、“嘴巴”是“濁竅”嗎?

大小腸

75小腸是如何“興盛”的?

76大腸有“分別清濁”的功能嗎?

77“津液” 是動詞, 天津 “只出不入” ——誰懂?

78陽虛便秘怎么治——“常用白通湯”嗎?

79大便粗是肺氣足嗎?

80潰瘍性結腸炎怎么治——“西醫一提到炎症就要用抗生素”嗎?

81腹瀉“絕不是昨天的事兒”嗎?

腹腔、盆腔

82子宮肌瘤不“太大”就能排掉嗎?“邊緣清晰”是“等”來的嗎?

83子宮肌瘤會引起“排異反應”嗎?

84年齡大、結婚晚的女性想要孩子,“很可笑”嗎?

85女性脫肛一定伴有“子宮下垂”嗎?

86脫肛就不可能有孩子嗎?

87“神闕” 到底是什麼意思——剪斷臍帶 “天神” 就跑了嗎?

88“西方人鼓勵女性剖腹產”嗎?

89剖腹產 “橫豎不是” ——手術刀能切斷 “經脈” 嗎?

四肢

90指尖是“氣血最薄”、“最容易發生堵塞”的地方嗎?

91膝蓋有“二十四塊骨頭”嗎?

92孫思邈治過的那個病是什麼樣的“腳氣”?

93“抖腿”就是“有腎病”嗎?

94先邁右腳,會死人嗎?

情志

95如此“悲勝怒”——慎勿模仿!

96這能叫“思勝恐”嗎?——“受驚娘子”的真實故事

97“聰明”的悖論——智障者比盲聾者“聰明”嗎?

98太監的“魄力”是從哪兒來的?

99不仁不義——是有罪,還是有“病”?

100“骨瘦如柴、飢腸轆轆”的人一定沒志向嗎?

藥物、治療與養生

101烏頭是“有點偏毒性”嗎?

102桂皮就是桂枝的皮嗎?

103古人認為蔥能“解魚肉之毒”嗎?

104生薑解的是“野禽的毒”嗎?

105大蒜“從來不入藥”嗎?

106菊花是補肺腎的藥嗎?

107冬雷震震夏雨雪,顛顛倒倒蘿蔔姜

108“上床蘿蔔”還是不吃為好

109“煮熟的鴨子”吃不得嗎?

110“沒有一味藥可以入奇經八脈”嗎?

111“誤下”就是“開錯了藥”嗎?

112中醫“補”的概念就是“固攝”嗎?

113治病的次序是“一層一層往外拱”——這是什麼“論”?

114養生就是養“東方”嗎?

經典與文化

115《黃帝內經》是“唯一一本以聖王命名的書”嗎?

116《內經》 用 “黃帝” 命名就 “一統了天下醫學” 嗎?

117“黃帝自己”是怎么“學習《黃帝內經》”的?

118“《黃帝內經》開篇第一段話”講了什麼?

119《黃帝內經》說過“冬不養藏,春必病溫”嗎?

120誰“生而神靈……成而登天”——是黃帝,還是所有人?

121誰 “美其食……故曰朴”——是百姓, 還是臟腑?

122“美其食……故曰朴” 那句話是 “出自 《老子》” 嗎?

123“愚智賢不肖”都是講“臟腑本性”的嗎?——請看臟腑“智商排行榜”及其“操行評語”

124馬王堆經絡書“旁邊全都附著一個導引圖”嗎?

125“丘未達,不敢嘗”這句話,孔子是對誰說的?

126“食色性也”是“偉大的孔子”說的嗎?

127《孟子》也是醫書嗎?

128《易經》和《易傳》是同一本書嗎?

129莊子和荀子是同一個人嗎?

130《心經》說了什麼?

131春天到底有多“蠢”?

132我的“天”哪!

133中國人“吃飯的時候不分尊卑貴賤”嗎?

134“中國古代人多聰明啊”——就是“故意不要往科技那邊做”嗎?

135居然有這樣的“東西”——買“南北”就“危及人類”嗎?

附錄 清代醫家徐靈胎的兩篇醫學評論

醫非人人可學論

涉獵醫書誤人論

圖書前言

學醫的人大多不愛寫科普類的東西,原因大概有兩個:

一是不好寫。在醫學院教過書的人可能都有這種體會:醫學問題很複雜,要把一件小事情徹底講明白,往往需要扯上好多個學科的知識,噦嗦半天,人家還不一定聽得懂。這也是醫學院校課程多、學制長的一個重要原因。再者,醫學上的很多問題都處在不斷研究、不斷發展的過程中,沒有定論的東西遠遠多於確定無疑的東西。寫給專業人士看,他們深知這層道理,知道對你說的話要“批判地吸收”,不大可能照本宣科地做出什麼傻事來,可老百姓不乾咱這行兒,對醫生信任得不得了,只要是大夫說的話,幾乎什麼都信。這就很麻煩。此外,醫學上的很多術語都有特定的含義,要把它們轉換成老百姓容易聽懂的語言,又不喪失應有的精確性,是很不容易的事情。所以,寫科普的東西有時候比寫博士論文還難。有的大牌專家,著作等身,可是要讓他做科普的東西,反而會連連搖頭,敬謝不敏。簡單說,醫學科普有三難:清楚難,準確難,通俗難,三者兼顧則難上加難。

二是回報低。不管是醫學院的老師,還是醫院的大夫,晉升職稱的時候,拿科普著作、科普文章去參評,評審們基本上是不認的。人家要看你的學術論文、學術專著,科普的不算數。撇開這個不說,要是老百姓愛看,咱不圖別的,就圖多賣點書、掙點稿費養家,行不?也不行。因為醫學科普的書,這些年已經出得很多,賣不動了。

難度大、風險大、投入多、回報少,這就是很多學醫的人不愛寫科普書的原因。不但不愛寫,而且很少看。為什麼呢?搞專業的人,讀普及版的書學不到什麼東西,要是讓同行知道了,還覺得有點掉價兒。

曲黎敏老師講養生的幾部書——《黃帝內經養生智慧》、《養生十二說》、《從頭到腳說健康》出版後,再加上更早些時候出版的《中醫與傳統文化》(雖然不是養生專著,但涉及不少相關內容),引發了一陣醫學科普領域多年來少見的熱潮。圈子裡的人,不管是佩服、嫉妒還是假裝不在乎,大都得承認:把中醫科普的東西做到這個程度,不容易!而且,這對普及中醫、喚起社會上對中醫的關注,是件好事。

……