具體形式

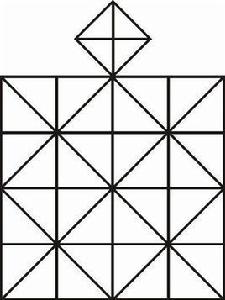

由於苗家後生喜愛下廟棋,便選用長約80厘米、寬60厘米左右的上好青石,打磨光滑,鏨刻棋盤。棋盤下端為一個大正方形,在正方形內縱橫各鏨3條線將其平均分為16個小正方形。在左右對角分別鏨3條斜線網路棋盤,在大正方形左右兩條縱線與橫線的10個連線點鏨成黃豆大的圓窩為棋位。棋盤上端是一個同小正方形一樣大的等邊菱形,稱為“廟子”。在廟子4個角對角鏨線,與下端連成一體。廟子的最高點稱為“寶頂”。

廟棋的棋子也很有特色,沒有文字標記,只有顏色區別。分別用花碗片和白碗片製成直徑3厘米左右的圓子,各制9顆棋子。

玩法

廟棋兩人對弈,雙方撿5顆子擺在棋位上。採取抓子猜有無的方式確定走子先後。雙方排兵布陣幾步後就開始尋找機會“吃子”:在一條直線上,1顆花子緊靠1顆白子一側,白子另一側為空位(無子),花子方推進1顆花子放在空位即為花子夾掉白子,俗稱“夾吃”。被吃的白子取出棋盤,用1顆花子放在白子處。在一條直線上,兩顆花子間有1個空位,白子方推進1顆白子放在空位即為白子挑掉花子,俗稱“挑吃”。被吃的兩顆花子取出棋盤換為白子。挑吃時若花子方一邊有1顆子,另一邊有兩個子俗稱“拗頭”,不能挑吃。若兩邊各有兩顆子則可挑吃4顆子,俗稱“全挑”。4顆被挑吃的花子均換成白子。這棋看起來很簡單,實際下起來卻很複雜。奧秘之處在於換放棋子,棋藝精通者時時都要通觀全盤,該吃則吃,該挑則挑。有時是連吃帶挑,有時是連挑帶吃。有時會弄巧成拙,因小失大,為夾吃1顆子反被挑吃兩顆子。這棋以其中一方吃掉另一方4顆子,把最後1顆子追進廟子,逼上寶頂為結束。上寶頂方為輸。由於這棋追逼"光桿司令"時要為其讓路進廟,為此就時時玄機四伏,處處險象環生。光桿司令進了廟子仍不甘失敗,看好棋路左衝右突,急上忽下,故弄玄虛,尋找戰機,挑吃兩子,殺開血路,絕地逢生。若棋逢對手,一兩個小時也難決勝負。

廟棋的棋子可用木料製成圓子,上下兩面分別塗抹不同的顏色。對弈時只用5顆棋子,吃子時將棋子翻面即可。還可用竹片等能識別正反的物件製成。於是人們隨時隨地下蹲圍成圓圈,在地上很快就能畫成棋盤,隨意撿兩種異物作棋子,就可以興致勃勃地戰幾盤,滿足盎然興趣。