概述

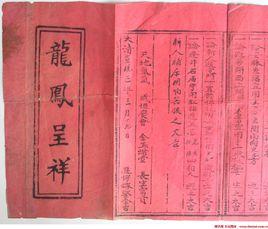

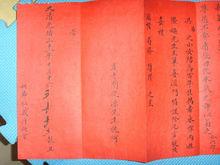

對月貼也叫婚書,古代結婚契約,相當於現代的結婚證,在結婚良辰吉日前一個月同一天,由男方向女方送的婚約文書,一般以男方父親名義書寫,上面內容包括結婚日、接送伴客忌用屬相、新娘梳洗打扮及上下轎面向喜神方位、交拜大典時辰、洞房方位等,由新郎帶上貼子及歲歲喜錢(新娘多少歲多少元或多少拾元、百元不定)送到女方,如女方留下,就算定好了完婚日期,如女方不留下,就是表示不同意該完婚,何時完婚,再另行擇日。上世紀50年代後,此風俗漸止,但是,作為中華傳統文化,從上世紀90年代至今,此風又盛行不衰。

發展歷程

歷代對月貼

歷代對月貼據古書記載,周代已有婚書,書於竹簡,男女兩家各持其半。“媒氏,掌萬民之判”,《周禮》有媒氏司婚姻之事,男女訂婚後,即立婚書報之,不報者為私約。敦煌發現的婚書,男家禮請者,謂之通婚書;女家許諾,謂之答婚書。正婚書之外,各附“別紙”。“別紙”的內容,第一是主婚人與訂婚人的關係,第二是男女雙方的名字及年齡,第三是求婚與許婚的表示。宋代民間的婚書,有“草帖子”與“細帖”(定帖)之別,先送草帖,後送定帖,定帖送訖方為訂婚。定帖即為婚書。 元代的婚書與宋代大略相同,也分兩種,初送“年月日帖”,如宋之“草帖子”,後為“納幣簡式”,如宋之“定帖”。婚書內容須寫明聘財、主婚人、媒人並分別畫押。婚書紅紙書寫,背面大書契約字樣,男女兩家各執一紙。 早期的婚書在行文中不乏套語虛詞,及至清代這種情況越來越趨簡化了,尤其是契約式婚書,往往一開始就直入正題,顯示人們對於婚姻從注重形式向更重實質的轉變。隨著社會生活的日趨複雜化,婚姻關係中也出版現了許多以往不見或少見的現象,凸顯了清代婚姻關係中“利”的因素不斷膨脹、婦女地位隨之低下化的特點。清代婚書種類繁多且真偽羼雜,但從歷史的縱向觀察,婚書的主要內容與形式還是基本不變的。 民國年間,婚書多改用油墨印刷,婚書的質地除了有宣紙以外,還有硬本、絹面、毛邊紙等等,有的還塗有金粉。繪製的紋飾出現了龍鳳呈祥,鴛鴦戲水等吉祥圖案。有的還貼有如今價值不菲的印花稅票。 中華人民共和國成立後,1950年4月30日中華人民共和國婚姻法頒布後,廢除了包辦婚姻,這一時期的婚書中出現了婚姻法的相關條款,新郎新娘的名字也頭一次並列在了一起。 評價 無論是古代婚書還是民國年間和新中國的婚書,皆為婚俗婚規的反映,是婚姻的證信物。婚書對於研究家庭、社會、歷史、文化諸方面都很重要,這是我熱心於婚書集藏的原因。