寫意田園畫簡介

張大林《豐收圖》

張大林《豐收圖》正如我國東晉著名詩人陶淵明在《歸田園居》中所寫到的:榆柳蔭後檐,桃李羅堂前。寫意田園畫所描繪的正是這樣豐收繁榮的景象,它給人們一種對於生活和人生新的啟迪。

寫意田園畫歷史

兩宋時期,以田園為表現內容的繪畫作品大量湧現,徐建融指出:“唐代以前的中國畫基本上是道釋人物的一統天下,而從五代以降,則成為人物、山水、花鳥三足鼎立的局面。” 值得注意的是,興盛於宋代的這三類繪畫作品都開始關注田園生活。

兩宋時期

兩宋以田園為題材的繪畫大興,引起了統治者的注意。他們通過田園畫體察民情,同時更有意識地將

宋 馬遠 《踏歌圖》

宋 馬遠 《踏歌圖》踏歌圖田園畫引導到謳歌太平的創作道路上來。舉一個最典型的例子,今故宮博物院收藏的南宋馬遠《踏歌圖》,畫面是農民在歡娛歌舞,宋寧宗的親筆題詩“宿雨清畿甸,朝陽麗帝城。豐年人樂業,壟上踏歌行”亦赫然在目,可見在統治者眼中,田園的歡樂是與太平盛世劃上等號的。在統治者意圖的指導下,畫院畫工紛紛創作田園畫。據鄧椿《畫繼》卷七記載:“楊威,絳州人,工畫村田樂。每有販其畫者,威必問所往,若至都下,則告之曰:‘汝往畫院前易也。’如其言,院中人爭出取之,獲價必倍。”此例從一個側面反映了畫院對田園畫的重視。而南宋畫院畫工朱光普“學左建畫村田樂及田家迎婦、擊壤等圖” ,則是畫院畫家迎合統治者的直接明證。民間畫家的創作或多或少也會受到統治者導向的影響,所以,宋代田園畫整體上出現一些謳歌太平、宣揚教化的主題傾向,正如《宣和畫譜》卷三所云:“蓋田父村家,或依山林,或處平陸,豐年樂歲,與牛羊雞犬熙熙然。至於追逐婚姻、鼓舞社下,率有古風,而多見其真,非深得其情,無由命意。然擊壤鼓腹,可寫太平之象,古人謂禮失而求諸野,時有取焉。雖曰田舍,亦能補風化耳。” 統治者對田園畫主題的有意引導也波及到詩歌創作領域。宋初王禹偁《次韻和丁學士途中偶作》:“淮海豐登接帝畿,家家耕破舊荒陂。乳牛引犢精神健,野叟攜孫鬢髮衰。河市妓翻紅茜袖,社筵人插小紅旗。憑誰畫取村田樂,盡使憂民聖主知。”這首詩的末兩句表明,詩人面對田園景象進行創作時,很自然地聯想到村田樂之類的圖畫,進而聯想到“憂民聖主”的殷切關注,在這種創作思路的指引下,田園詩的主題自然發生了新變。

宋以前,田園詩一般說來有兩種主題:一是以陶淵明《歸園田居》、王維《渭川田家》、孟浩然《過故人莊》為代表的隱逸主題,旨在抒發追求人格自由、精神自適的人生理念,傳達返璞歸真、超然曠達的人生意趣;二是以中晚唐李紳《憫農》、張籍《野老歌》、聶夷中《田家》為代表的諷諭主題,旨在抨擊社會黑暗,同情農民苦難。宋代田園詩對這兩種主題均有所繼承,但除此之外,它們又增添了盛讚天下太平,為當朝歌功頌德的新內涵。例如北宋夏竦的《野步》、《秋日村路》,在描繪了田園風物之後,皆不忘點明“田歌知有意,豐美謝明君”、“田家逢樂歲,歌舞賀時君”的主題。再如南宋曾協的《老農十首》,著意表現農民豐衣足食的生活,如“荷笠腰鐮醉里歸,和衣臥處息如雷”,“田疇總是十分苗,處處逢人意氣驕”,“飽食豐年酒不空,水村山崦老於農”,而詩人描寫老農顯然只是一種手段,其真正用意在於稱美時清政明,所謂“朝家寬詔年年下,天上秋陽日日明”,“兒孫力作莫辭勤,仁政如天四海春”;王炎《豐年謠五首》,既是對農業豐收的歌頌,又是對“二天恩德廣”、“官府催科緩”的歌頌;周弼《豐年行》中,農民歡樂幸福的生活也是建立在“里胥關門罷輸送”的基礎上。宋代詩人還特別愛用“太平”一類的字眼,如“歸路轉鞭牛背上,笛聲吹老太平歌” (周敦頤《牧童》) ,“太平無象從何見,一夜春風長碧蔬” (劉子翬《次韻六四叔村居即事十二絕》其十二) ,“昇平不在簫韶里,只在諸村打稻聲” (楊萬里《至後入城道中雜興十首》其二) ,“太平氣象吾能說,盡在咚咚社鼓中” (陸游《春社》) ,“太平有象無人識,南陌東阡搗?香” (陸游《春晚村居》) ,“夾路桑麻行不盡,始知身是太平人” (陸游《初夏》) ,等等。在宋人看來,牧童的笛聲、打稻聲、社鼓聲、春風中茁壯成長的蔬菜、搗?的香氣、夾路的桑麻無不蘊涵著天下太平的意味。宋以前的田園詩很少稱頌太平,即使生活在封建社會巔峰時期的盛唐山水田園詩派的詩人,也多是借田園詩抒發自身隱逸的高趣,而較少為時代謳歌。宋代詩人則善於從田園生活中感受到融融泄泄的太平氣象,然後再用詩歌對這種氣象進行一番刻意渲染,這樣的創作精神與田園畫基本上是一致的。

元代

到了元代,尖銳的民族矛盾和階級矛盾是發展文人畫的良好土壤,所以水墨梅竹風行一時。特別是畫竹,名家之多,作品流派之廣,是任何朝代無與倫比的。元趙孟頫標新立異,主張以書入畫,他的“石如飛白木如籀,寫竹還須八法通”的“書畫同源”理論,為其後以水墨變化為主的寫意花鳥畫的發展注入了新鮮的血液。而元代倪瓚的“逸筆草草,不求形似,聊以寫胸中逸氣”的說法,更是將花鳥畫推向寫意的航道。同時,墨法已備,藝術技巧也達到了足以適應這種表現的要求。不再取悅於工麗,以清淡的水墨寫意為主,是元代花鳥畫的一個特點。

明清兩代

明清兩代是中國寫意畫真正確立和大發展的時期。明代沈周的花鳥畫強調筆精墨妙,擅用水墨淡色。繼而有陳白陽在其水墨寫意基礎上以生宣紙作畫,使水墨韻味產生了前所未有的藝術效果。徐青藤推波助瀾,用筆更為奔放淋漓,“不求形似,但求生韻”,他的《雜花圖卷》、《墨葡萄圖》是其風格的代表,徐渭的大寫意畫風對清代的八大、石濤、楊州八怪及近代的趙之謙、吳昌碩,齊白石、潘天壽的影響極大。

八大山人《孤鳥圖軸》

八大山人《孤鳥圖軸》八大山人和石濤是中國繪畫史上的重要畫家。他們無論在筆墨、造型、章法,還是在畫中立意,畫外寄情等方面都是別出心裁的革新者。八大山人以他奇古的筆墨畫出的“傷心鳥”、“瞪眼魚”傳達了他孤高、憤懣的情懷。他的《荷花小鳥》、《孔雀牡丹竹石圖》可以說是體現他藝術觀的代表作。

石濤是一位詩文並茂、書畫冠絕的畫家。他的花鳥畫脫盡窠臼,揮灑自如,寓豪放於瀟灑之中;他的《畫語錄》盛傳於世,集中表達了他的藝術思想;他的“畫者從於心”、“無法之法乃為至法”的獨到見解,對後世的花鳥畫創作起到了發聾振聵的作用。

受八大山人和石濤直接影響的畫家是稱為“楊州八怪”的金龍、黃慎、鄭燮、李蟬、李方膺、汪士慎、高翔、羅騁等一批富有創造精神的畫家,他們在繼承優秀民族傳統的基礎上,擺脫種種束縛,不拘一格,大膽創新,留下了許多不朽的藝術珍品,成為清代花鳥畫最為別致的創作。更值一提的是其中的鄭板橋。他是傑出的畫竹專家,他的思想情緒往往借他的蘭竹作品和題畫詩來宣洩。

清朝末年,“海上畫派”的出現,頓時使嘉慶、道光以來花鳥畫冷落的局面為之改變。這個畫派起於趙之謙,盛行於任伯年,吳昌碩,別樹一枳,放射異彩,對近代花鳥畫的發展作出了較大的貢獻。

近代畫壇

近代畫壇受其影響的畫家的趙雲壑、王一亭、諸樂三、王個移、陳師曾、王夢白、陳半丁、齊白石、潘天壽、李苦禪、王雪濤等。他們不同程度地從吳昌碩藝術中吸取營養,同時發展各自特長,使得中國寫意花鳥畫出現了許多新的不同面貌。

在西方文化思潮的衝擊下,一批有志於中國畫革新的畫家,努力從西畫中吸取營養,以表現新的時代精神。最早體現這種藝術思潮的是以高劍父為代表的嶺南畫派。他們的花鳥畫吸收西畫的造型方法、重寫實,重渲染設色、有較強的質感,清新明快,怡情悅目。 當代有成就,有創造性的花鳥畫家,都十分重視生活,強調寫生。無論是下筆奔放,造型誇張的劉海粟、朱屺瞻、崔子范,還是造型嚴謹,筆法工細的於非誾、陳之佛、鄭乃珖等,由於作品中充滿了新的生活情趣,反映了時代精神,均受到人民民眾的普遍喜愛。

寫意田園畫的欣賞

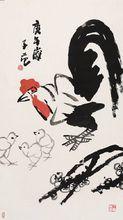

張大林作品《大吉大利圖》

張大林作品《大吉大利圖》寫意田園畫是以傳統中國寫意畫畫法為載體,藉以自然景物,動物家禽,和豐收的果實為創作主體。寫意田園畫是傳統中國畫裡令人賞心悅目的畫種,它以淋漓的水墨,縱橫的筆法、彌滿的氣勢,使觀者贊聲鼎沸嘆為奇觀,並擁有廣泛眾多的欣賞者。通過畫的立意叩動欣賞者的情意,產生回味不盡的畫意是成敗的關鍵。寫意畫有畫無意,或叫人不解其意,莫名其妙,都處不上名副其實的寫意畫。

寫意畫講究意,所以我們欣賞寫意畫也得捕捉畫中的意,在回味不盡的意趣中得到藝術的享受,陶冶自己的性情。怎樣更好的去理解意,最好的途徑是從熟悉繪畫技能入手,中國寫意畫往往是通過相當具體的繪畫手段來塑造確立的。欣賞中國繪畫創作應當按照南齊的謝赫的六條標準"即六法",它們分別是:1、 氣韻生動;2、 骨法用筆;3、 應物象形;4、 隨類賦彩;5、 經營位置;6、 傳移摸寫。這裡對六法的 解釋為:【氣韻生動:指創作上主題明確,表現真實,形象生動。骨法用筆:指描繪形象上的筆致與線條。應物象形:指選擇題材的合度,觀察與描繪對象要深刻細緻與正確。隨類賦彩:根據不同的描繪對象,準確而必要的著色。經營位置:指題材上的取捨與組織,畫面的構思與安排。傳移摸寫:指接受前人的傳統】。

當然,欣賞是帶著時代的眼光的,人們的欣賞情趣也有著時代性,在繪畫的表現方法上不同、欣賞者也會提出不同的欣賞要求,畫家本身欣賞畫的時候一般偏重技巧,而欣賞者是為了豐富精神生活,陶冶情操,那么欣賞就偏重於畫的內容及感染力,不管是從哪一點出發欣賞畫,都需要久看細看,用一種研究的眼光來看,才能看出它的奧妙,達到欣賞的目的。有欣賞經驗的人都知道,有的畫初看印象不錯,還想再看,但看了幾次之後卻會覺的這幅畫沒有什麼意思,也有的畫初看似乎平淡,但看了幾次之後,你就會發現它有豐富的內在美。

在欣賞中國寫意畫時要把握以下幾個特點,如此才會從中得到藝術的享受。

立意

當你看畫的時候,首先打動你的是它的立意是否生動,第一印象很關鍵,

齊白石-花卉

齊白石-花卉如感覺好才使你仔細的看下去,深入地研究下去,如果一幅畫給你的印象是呆板的,它怎么能吸引你呢?立意生動是一幅畫給人的一種綜合感覺,以欣賞的角度來看,我們所以能被一張畫所感染,是因為它的內在美,而這種內在美是通過形式的美表現出來的。

古人說作畫必先立意,所謂立意就是畫的主題。畫家在作畫之前應把意放在筆先,通過繪畫來表達他對生活的看法,把自然景色和個人的感情結合在一起。如畫梅就要把梅花迎風斗雪和耐寒的品格畫出來,畫菊要有傲霜的精神,畫竹要亭亭玉立,虛心有節,蒸蒸日上。立意的生動是中國畫內在美的流露,這裡即有畫家的主觀因素,又有欣賞者的主觀因素,所謂畫家的主觀因素就是畫家對所描繪的客觀自然景象的觀察、感受、體驗,並把感情移入其中。所謂欣賞者的主觀因素,就是欣賞者在看畫時所產生的想像和聯想。因為欣賞者看畫的角度不一樣,以及欣賞者本人的文化修養素質的高下都決定著欣賞水平的高低。如當代畫家 李苦禪畫的墨荷,水墨淋漓,灑脫奔放,當代畫家張立辰的《野葡萄》、張大林的《墨竹清韻圖》,尤中會的老虎,劉立傑畫的雞,任學之的牡丹,都開創了中國近代大寫意的一代畫風,看上去好像畫家在橫塗豎抹。有的欣賞者認為葡萄葉畫的太離形,不符合自然生態的本相。把葉子改成用綠色就更好,從這一點充分說明了欣賞者的文化品位,一塊水黑淋漓的石頭,在有的人眼中可能是無情物,可是在特定的空間和時間裡它卻常常顯現出一種特定的性格。

形與神

形與神一直是中國畫創作和欣賞所重視的問題,欣賞中國的寫意田園畫用自然景物作為標尺,是不全面的,追求表現對象的形體準確、逼真,並非寫意水墨畫的主要使命,寫意畫貴在得意,它不但寫出對象的外形,更要寫出對象的神情,同時也強烈地包涵著畫家自身抒發的意境和意趣。只求形似,不是藝術。如動物和植物的標本掛圖,可以畫的非常準確,但沒有人把它們掛起來欣賞。我們在欣賞中國寫意畫的時候經常看到畫面的景物變形。這也是寫意畫通常運用的手段,變形猶如文學上的誇張手法如李白的詩句"飛流直下三千尺",或平時人們激動時常說的心要"跳出來"了一樣,它強烈、新奇但依然是自然而近情理。

當代寫意田園畫代表簡介

張大林

張大林張大林 1963年2月出生於山東省青州市,現居北京。畢業於中央美術學院。現任北京知秋緣書畫院院長,中國教育電視台花鳥畫講座客座教授、中國花鳥畫研究協會理事、中央廣播電視大學教授等職。在中央美術學院期間曾得到張立辰、田黎明、陳平、畢建勛等老師的指導。其自幼酷愛繪畫,8歲習畫,從事中國畫研究20餘年,擅長寫意花鳥、山水、人物,尤長四君子、葡萄和大雞,其畫風自成一格。既有傳統筆墨功底,又有質樸生活感情,富有哲思靈氣,充滿力量與生命。

作品多次在國內外報刊發表。並參加多項國家級大展並獲獎。作品被多家權威單位和知名人士收藏。中國外交部做國禮贈送外國友人。併入選《中國當代書畫選集》、《世界書畫家大辭典選集》、《中國青年書畫家藝術辭典選集》、《中國書畫家簡明辭典選集》、《國際篆刻大觀選集》等十餘部辭書。1997年被中國書畫藝術研究會、世界書畫家藝術協會聯合等十餘家權威單位聯合授予“當代書畫藝術名人”榮譽稱號,並頒發證書。個人著有《張大林花鳥畫畫集》、《張大林花鳥畫小品集》《當代書畫研究——中國花鳥畫大家》等書籍。中國書畫報、大眾日報、人民日報、藝術中國報等多家報刊曾多次發表。 中央電視台、《榮寶齋》《中國美術》、《收藏界》《傳統與現代》《中國藝術名人》等近50家媒體都做過報導。作品多次被國內外美術館收藏,2006年6月被中國教育電視台《書畫課堂藝海星光》欄目聘為花鳥畫講堂特約教授。

張大林寫意田園光碟

張大林教畫《寫意田園蔬菜圖》

張大林教畫《寫意田園蔬菜圖》 張大林教畫《寫意田園葡萄圖》

張大林教畫《寫意田園葡萄圖》 張大林教畫《寫意田園石榴圖》

張大林教畫《寫意田園石榴圖》 張大林教畫《寫意田園大雞圖》

張大林教畫《寫意田園大雞圖》5.名家作品欣賞

崔子范《公雞》

崔子范《公雞》 張立辰《老芋甘甜》

張立辰《老芋甘甜》 張大林《秋碩累累圖》

張大林《秋碩累累圖》