大陽洞張姓,大陂洞張姓來源

寧遠張姓始祖盛公(宋1191-1269 ),自宋來寧之由村落業,未幾即遇李孟九之變,斯譜競歸烏有。盛公以上生卒年月均無明確記載。歷代寧遠張姓家譜對本族淵源均有不同的描述:

1)1654 清順治十一年

“知大陽,大陂張氏系出江南名旅,而其先,實有大儒橫渠先生(1020)之裔。”

2)1697 康熙丁丑(萬二)

“而我祖盛公,自宋來寧之由村落業,未幾即遇李孟九之變,斯譜競歸烏有。”

3)1721清康熙六十年(萬三公)

“溯我遠祖張諱觀者,為宋哲宗之元輔,以使相守零郡道州。嘗游九疑卜宅,樂而忘歸。遂落業油村。自宋至元傳世六代。”

4)1748 清乾隆戊辰年(萬三)

“綿延自江西邑,曰太和名鵝井,遷寧邑九疑由村洞。”

5)1749 乾隆十四年(萬一公嗣)

“而我觀公者,蓋其小宗也。為宋哲宗之元輔,以使相守零郡舜祠,東南一里紫霞洞,。。。。。。舊名紫虛洞。自李唐道州刺史薛伯高,更易斜岩。觀公遊覽之下,美不勝收,改為紫虛洞,遺裔家焉。”

6)1796 清嘉慶元年歲次(萬一萬二萬三總序)

溯我祖盛公,誕於炎宗之季。自金陵移居於邑南九疑山麓之由村洞,安居樂業,已歷七世。

7)1885 清光緒十一年

先公自盛郎公以下居由村,遭世亂。

8)1936 民國二十五年蔡元陪序(萬二)

張子晴峰為余言,其遠祖盛郎公,由江左遷寧邑九疑山麓,曰:由村洞。六傳而肇分。曰:萬一,萬二,萬三丁。元末造避亂分散。

9)1936 民國二十五年(萬二)

民國丙子,余來宰道邑,道地地因知清河張氏,為邑南望族。其始祖盛郎公,生於宋,卜居由村洞,七傳至萬二公。

寧遠張姓字輩

志 實 德 道 思 永 福,時 天 廣 大 一 國 興 啟,運 際 光 明 尚 進 修,英賢 紹緒 慶 豐 獻遺祖產業

本族是旺族, 歷代共有山場和遺產頗多。這裡特別列出湖南寧遠九嶷“永福寺”。九嶷永福寺,歷系古道場所,經明末兵變後,片瓦無存, 僅遺荒虛. 清順治丙申(1656年)僧瑩白親旨善戶張志銘,募化修建. 新中國解放初期,大陂洞張氏有二十一人在永福寺佛田中分到了田地.

<<永福寺契約>>

立契約僧瑩白。 佛主張志銘,戶丁天憲、廣宣、廣泰、廣足、大祉等,今因九疑永福寺,歷系古道場所,經明末兵變後,片瓦無存, 僅遺荒虛. 是僧瑩白,於順治丙申(1656年),親旨善戶張志銘,募化修建,幸有彬楊材三房慷然樂捐,彬房捐銀一百八十兩零七錢,楊房捐銀一百三十一兩六錢,材房捐銀一百零二兩三錢,三房共捐水牛十八頭。是僧瑩白收銀,置買佛田,屯糧六擔。共田四十八畝,大小六十五丘,堅造上下佛殿,左右兩廊。至康熙年間,功果告峻,請同張姓佛主開立碑記,以志久遠。僧瑩白,年及衰幕,猶恐歷年久遠,後人忘其本源,其田契,寺僧收執,糧歸張姓冊內,自立契約之後,僧則宜守清規,毋得敗壞。常住俗,則子孫承繼修理,務宜克紹先緒。僧俗兩利,世代興隆,特立契約二張,僧俗各收一張,子孫永遠收執存照。

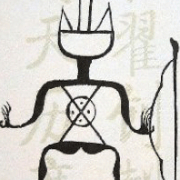

請同佛主 天烈 天會 廣宥 廣祿 廣綺 廣傳 大亨 廣華廣量文璜廣瓊大勛大大 孝大翼 大坤

眼同鄰老尚德 升雲 惟中 時宇 新化 君威

開山長老瑩白

徒教初: 見初 善初

玄孫: 賢一可一

康熙二十四年(1685)乙丑歲十二月初八日瑩白筆立 (來源:張氏族譜)

《永福寺碑序》

永福寺山門四方,開山碑記,仰惟永福古剎,脈衍九疑,佳山秀水。凡遊人至此,登高遠眺, 可以舒憤悠, 暢幽情。正內戰靈神聖之所捿也。昔舜帝南巡,乃登其峰而嘆曰:此山水之總峙也!唯永福雄峙,天柱峰下,原受天朝賜,可稱疑山之最勝者也。其後,世道不常,滄桑多歷,諸佛之金身皆化蔌朽壞,字殿之瑤光盡變為茅林。於大清丙申年間,瑩白老衲,持疏募化,張志銘等各捐金帛。鼎造大殿,前後兩廊,塑繪佛像曰:釋迦文佛,曰:九龍太子,曰:三官大帝,曰關聖帝君,佛儼然於是。田立常住,永供諸佛諸尊。厥功成日,勒石記之,以九疑之名山千古,皆知不比記也。以永福之雄峙天柱,簡策詳之,又不必記也,所可記者,福梵肇建南齊,自南而北,而周,而漢,疑及隋元明清,千百餘年矣!以千百餘年之功業既廢,張氏一旦復興之是。能續千百餘年之功業於前,復垂千百餘年之功業於後,非老幼竭抌。愚蒙傾念其敦能之,鑒石為記,非誇功也,非要譽也,記其實也,予固為之記。

新田縣甲子科人陳世英撰

藍邑陳懷古書(來源:張氏族譜)