正文

《中華辭賦》(2012年第6期)

《中華辭賦》(2012年第6期)杜 軍(筆名:山菏)

賀蘭巍巍,黃河湯湯。

菁菁回院,鬱郁芬芳。

朝曳霞裳,夕被嬋光。

歲在丙寅,順時降生。

群英共濟,戮力經營。

枝繁葉茂,玉汝於成。

博導厚德,穆似月盈。

碩師高才,燦若星徜。

學術碩果,多如瓦當。

回族文苑,玉韞珠藏。

人類學科,遐名遠揚。

回學研究,天下絕響。

今日璀璨,噴薄曦陽。

明朝輝煌,山高水長。

發表於《中華辭賦》(2012年第6期)

注釋

①湯湯(shāng):即“蕩蕩”,水勢壯闊的樣子。出自(北宋)范仲淹《岳陽樓記》:“浩浩湯湯,橫無際涯。”

②回院:即寧夏大學回族研究院,目前中國大學中唯一一個專門從事回族研究的學院。

③被:通“披”,出自《史記·陳涉世家》:“將軍身被堅執銳,伐無道,誅暴秦。”

④嬋光:即月光,《古蘭經》中多次提到新月。新月代表一種新生力量,回族民眾信仰伊斯蘭教,他們尤為喜歡新月。

⑤歲在丙寅:指1986年,寧夏大學回族研究院的前身回族文學研究所成立。

⑥人類學科:指回族研究院的文化人類學專業,它是一門研究人類的文化、社會及其演進的學問。

⑦曦陽:即朝陽。

作者簡介

寧夏大學回族研究院銘

寧夏大學回族研究院銘作品散見於《中華辭賦》《原聲》《寧夏穆斯林》《寧夏日報》《中華楹聯報》《香港商報》《銀川晚報》《寧夏大學報》等報刊。2007年,榮獲“第三屆膠東文化杯古典詩文大獎賽”優秀獎。散文《怡情金波湖》榮獲“2012年全國散文作家論壇徵文大賽”一等獎,並被寧夏《新訊息報》、固原新聞網、寧夏大學新聞網報導,詩歌《悠悠賀蘭情》獲2012年“時代頌歌”全國詩歌散文大賽二等獎。

闡釋

賀蘭巍巍,黃河湯湯

巍巍的賀蘭山起舞,滾滾的黃河水放歌,在歌舞聲中,東傍黃河水、西依賀蘭山的寧夏大學如同噴薄的朝陽茁壯成長,凸顯出西部名校的雄姿,雄立於塞上江南肥沃的大地上。

賀蘭山

賀蘭山在寧夏大學裡,有這樣一個院,它朝曳著霞裳,夕披著嬋光。“山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈”,與其它院相比,它雖然不大,但卻精英匯聚、碩果纍纍,承擔了自治區大量的課題研究,醞釀出了無數學術成果。它就是不為人所知的回族研究院,是中國所有大學中唯一一個專門從事回族研究的學院,也是寧夏大學為數不多的擁有博士點的院系,重點研究回族伊斯蘭文化、社會發展與回族婦女以及回族人口與教育等等。

枝繁葉茂,玉汝於成

1986年,回族研究院順時降生,它的前身是寧夏大學回族文學研究所。初創之際,步履維艱,但是,回族研究院的領導和同仁同舟共濟,戮力經營,使回族研究院一天天不斷發展壯大,1998年、2003年、2008年,不斷升級為回族文化研究所、回族研究中心、回族研究院。唐朝詩人劉禹錫有詩云:“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金”,如今的回族研究院終於迎來了“枝繁葉茂,玉汝於成”的繁盛局面,現由回族歷史文化研究所、回族社會發展研究所、回族學信息文獻中心、回族影視人類學工作室、回族歷史與文化展館、《中國回族學》編輯部等組成。

2004年12月,回族研究中心被評定為自治區第一個高校人文社會科學重點研究基地,中心承建的寧夏大學回族歷史與文化展館也是首家集學術研究與實物陳列為一體的專業性回族展館。

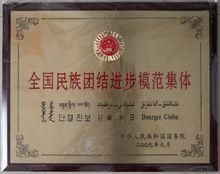

全國民族團結進步模範集體

全國民族團結進步模範集體2009年9月29日上午,國務院第五次全國民族團結進步表彰大會上,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤表彰了全國739個“全國民族團結進步模範集體”,回族研究院也獲此殊榮。由此觀之,回族研究院也為民族團結貢獻了自己的一份力量,並將民族團結的精神一直貫徹到今天。比如,2011年9月11日,回族研究院召開“民族團結月”師生座談會,倡導全體師生“像愛護自己的眼睛一樣愛護民族團結”,成為“傳承民族歷史文化的知識承擔者”,自覺做民族團結進步事業的建設者、促進者。

2011年9月20日,中國(寧夏)引進海內外高層次人才合作洽談會上,寧夏首次公布了22個人才高地,回族研究院亦有幸成為這22個人才高地之一。由此,回族研究院開始走向為自治區科技進步、經濟社會發展提供堅強的人才保障和智力支持的道路。

博導厚德,碩師高才

馬宗保

馬宗保回族研究院的老師不僅厚德待人,而且博學多才。

馬宗保院長是回族研究院的博士生導師,他溫文儒雅,待人和善,總喜歡學生稱呼他“老師”,從來沒有一絲一毫一院之長的架子。平時上課,馬老師都是鼓勵學生說出自己的想法,即使錯了也沒關係,還經常用商量的口吻讓學生回答問題。

1990年,馬老師畢業於中央民族大學民族學系,2004年畢業於蘭州大學歷史文化學院,曾應邀赴美國喬治敦大學、密蘇里州立大學、馬歇爾大學等高校進行訪問交流和講學活動。他長期從事民族社會學、回族伊斯蘭文化與回族社會發展等領域的教學、科研工作,先後主持了國家社會科學基金項目2項,教育部人文社會科學基金項目等課題6項,在《民族研究》等刊物上公開發表學術論文50餘篇,公開出版學術著作8部,其中,專著《多元一體格局中的回漢民族關係》獲第六屆中國民族圖書獎三等獎(2003年)、自治區哲學社會科學優秀成果二等獎(2005年)和寧夏大學優秀科技成果一等獎(2006年)。2003年,馬老師入選自治區“新世紀313人才工程”,2006年入選教育部“新世紀優秀人才支持計畫”,2007年起享受自治區政府特殊津貼,2009年被國務院授予“全國民族團結進步模範個人”榮譽稱號。

馬老師取得了這么多的成果,獲得了這么多殊榮,但他從來沒有提起過,依舊很低調,默默無聞地堅守著他的學術陣地。子曰:“其身正,不令而行”,馬老師嚴謹的治學和低調做人的態度,都無形中影響著他的學生,讓他們終身受益。

王鋒

王鋒王鋒,碩士生導師。王老師待學生如同自己的孩子,他常說:“既然我們今生有緣成為師生,那就要像親戚一樣越走越近。”

1988 年,王老師入北京大學研修,1999 年至2002年赴伊朗德黑蘭大學留學,他是伊朗德黑蘭大學名譽博士,國家級“百千萬人才工程”學術技術帶頭人,國家級“百千萬人才工程”高層次專家人選,主要從事回族學、伊朗學和民族問題研究。近年來,他多次應邀赴伊朗、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、美國、日本等國參加國際學術會議和訪學。

王老師先後主持完成國家級、省部級科研項目10餘項,著有《當代回族文學現象研究》等學術著作7部。2003年獲國際伊斯蘭和平學術獎,論文(著作)先後獲國家省部級一、二、三等獎,代表性成果《回族當代文化現象研究》先後榮獲第六屆寧夏文學藝術作品優秀著作一等獎,中國少數民族研究優秀成果獎、第四屆教育部優秀成果專著三等獎。

工作之餘,王老師仍不忘情於文學,他“以筆為旗,執著追求”,立志畢生為之奮鬥,為人生,亦為民族和社會經濟的繁榮。王老師的《解讀波斯》,從自己的親身感受出發,用文學化的語言展示了伊朗獨具特色的自然風光、風土人情、名勝古蹟。書中,王老師談到了自己對幸福的理解:“叔本華說,心靈的寧靜,是人類幸福的根基。這句話,時常讓我聯想到分娩過後的母親,安靜地注視著懷裡的嬰兒時的情景。那種源於內心的充實和滿足,讓她獲得了心靈的安寧。多年後的今天,當我每次置身於德黑蘭,走進花園街這片僻靜的石榴園,便久久不願離去。我的內心充滿了神聖的安寧,我的思想自由地飄升到高遠的雲天。”

菁菁回院,鬱郁芬芳

菁菁的回族研究院,培養了一批又一批的研究生。這些研究生不僅學術成果多多,而且互助互愛,並將這種團結互助的精神接力似的傳給後來的一批又一批學子。這些研究生就如同那香草,散發出鬱郁的芬芳。

徐東海,2010級研究生。他初入寧夏大學,便發表了學術論文。研二又陸續發表三篇,其中一篇發表於中文核心期刊。面對院裡的工作,他任勞任怨,從來沒有半點抱怨,他把回族研究院當成了自己的家。因為院裡人少,馬天龍老師忙的不可開交。此時,徐東海便成了馬老師最得力的助手。平時,院裡的體力活必不可少,院裡的事情更是層出不窮。他不僅幫馬老師出主意,而且還經常想到馬老師的頭裡,然後提醒馬老師。

《寧夏大學賦》發表於該刊物

《寧夏大學賦》發表於該刊物杜軍,2011級研究生。他學好本專業的同時,還勤於寫作,用他手中的筆宣傳回族研究院。初入寧夏大學,便發表了許多作品,作品散見於《中華辭賦》《寧夏日報》《香港商報》《銀川晚報》《寧夏大學報》《寧夏穆斯林》等報刊。他寫的《寧夏大學賦》結構渾然一體,行文大氣磅礴,境界高遠,體物細膩,韻律和諧,富有節奏感,發表於中國辭賦界頗具權威的刊物《中華辭賦》,寧夏回族自治區教育廳網、寧夏大學新聞網報導稱:“《寧夏大學賦》能夠刊登在頗具權威的《中華辭賦》期刊,提高了寧夏大學在海內外的知名度和美譽度。”

為了鼓勵這些優秀的學生積極投身學術研究,回族研究院設立了“中華回教博愛社”研究生獎學金,每人獎勵2000元。每年,回族研究院都會有5名研究生獲得此獎學金。這份獎學金,不但為研究生做田野調查提供了巨大的資金支持,也激勵了下一級的研究生努力奮進。

學術碩果,多如瓦當

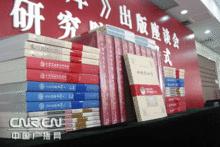

寧夏大學回族研究文庫系列

寧夏大學回族研究文庫系列作為寧夏大學的一個研究機構,回族研究院取得了累累碩果。這些成果不但多如瓦當,而且質量很高。

2008年9月,回族研究院的《寧夏大學回族研究文庫》第一批圖書正式出版發行,包括:《中國回族文物》《回族民俗學》《中國回族科學技術史》《回族聚居村鎮研究——單家集卷》和《古今回族名人》。這些成果突出了“回族歷史文化與社會發展”的主題,填補了回族研究領域的空白。

中華回族愛國英才

中華回族愛國英才同年,回族研究具有標誌意義的鴻篇巨著《中國回族文物》正式出版。《中國回族文物》收錄圖片1300多張和陳育寧、湯曉芳的多項研究成果,內容涉及建築、瓷器、金屬器、雕刻、文獻、碑刻、繪畫書法與匾額等七大類,幾乎囊括了從唐宋發端、歷經元明清直至民國的整個回族歷史發展進程。全書從文化史的視角系統地整理、展示、分析了回族現存的重要文化遺產,成為迄今資料最全、視野最寬、研究最深、涉及範圍最廣的回族研究專著。

2011年9月,由回族研究院參與編寫的《中華回族愛國英才》在全國157家出版社報送的919種各類出版物中脫穎而出,入選“首屆向全國推薦百種優秀民族圖書”。

2011年12月,經過自治區社會科學獎評審委員會的初評、複評、終評,回族研究院三項科研成果榮獲自治區第十一屆社會科學優秀成果獎。

回族歷史文化教程

回族歷史文化教程2012年6月,回族研究院學術研究再創佳績。《回族歷史報刊文選》首批成果出版,包括宗教、經濟、歷史、文化、教育、文學、社團、社會、抗戰、特刊等10卷40餘冊2500萬字內容。它是繼《回族典藏全書》之後,自治區政府重點扶持的一部大型回族文獻整理叢書,是國內首次系統整理近代回族歷史報刊的成果。

2012年9月,國家社科基金項目《當代我國少數民族人口散、雜居發展態勢研究》、寧夏高等學校科學研究重點基金項目《》由中國社會科學出版社正式出版發行。《回族歷史文化教程》是國內第一部高校回族歷史文化教程,作者站在現代文化發展的基線上,運用文化學理論,採用多種新的方法,多角度、多層次地對回族傳統文化進行了審視。

“回族文苑,玉韞珠藏”,回族研究院擁有自己的文獻書庫:回族學信息文獻中心。這裡擁有關於回族學的無數稀有資料,是別的學校所不具有的,還有難得一見的圖書的複印本。除此之外,文史哲類的圖書數量巨大。這為回族研究院從事回族學研究,打下了憨實的基礎。

人類學科,遐名遠揚

人類學科,指的是回族研究院的文化人類學專業,它是一門研究人類的文化、社會及其演進的學問,包括社區發展、回族文化與社會發展、宗教人類學與區域宗教文化三個研究方向。

馬宗保老師說:“我們的專業最為精彩的部分就是田野調查。作為文化人類學的研究生,田野調查必不可少。”2011年11月8日那天,正值寧夏的“古爾邦節”,我們去田野調查,來到了曾經“苦瘠甲天下”的固原。通過這次田野調查,我們不但親身感受到了民間疾苦,而且,我們也將把這些實情形成論文資料,以為政府社會提供參考,貢獻我們文化人類學專業的綿薄之力。

2011年,寧夏大學新增4個博士學位一級學科。從此,回族研究院也有了自己的博士點,開始招收博士,設民族社會學專業。

世界的回族研究看中國,中國的看寧夏,寧夏的看寧夏大學回族研究院。由此觀之,回學研究院的回族學研究,乃是天下絕響。為了適應時代發展和學科建設的需要,回族研究院正在積極拓展研究領域,決心把回族研究院建設成在國內外有具大影響的中國回族研究基地和學術交流合作平台。

明朝輝煌,山高水長

柔情塞上,煙雨江南,激浩浩黃河水,揚悠悠賀蘭魂,在賀蘭山的守護中,在黃河水的養育下,無數回族研究院的同仁披荊斬棘、櫛風沐雨,終於迎來了回族研究院今日的璀璨。無數的成果,更催人奮進。“百尺竿頭更進一步”,回族研究院將繼續沿著這條路走下去,迎接明朝的輝煌,為自治區乃至中國的科研教育事業貢獻自己的一份螢燭之光。

相關報導

《中華辭賦》刊登我校研究生作品《寧夏大學回族研究院銘》

【寧夏大學新聞中心訊 馬天龍 / 文】近日,我校回族研究院 2011 級碩士研究生杜軍所作《寧夏大學回族研究院銘》被《中華辭賦》期刊 2012 年第6期刊登。

《寧夏大學回族研究院銘》短小精悍,文約意豐,用短短 112 個字概括了回族研究院的環境、歷史、師資、學科、成果等。全篇採用《詩經》四言體,且一韻到底,富有節奏感,讀起來琅琅上口。抒發了對學校和該院所的熱氣之情。

《寧夏大學回族研究院銘》能夠在國內辭賦界的權威期刊《中華辭賦》刊登,體現了我校學生的文學創作水平,同時也有力地宣傳了我校回族研究院。(責任編輯 趙世芳)