寧夏古灌區

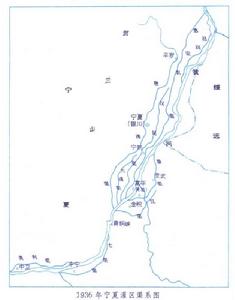

大型灌區的興建 《魏書·刁雍傳》載:在富平(今吳忠縣西南)西南三十里有艾山,舊渠自山南引水,灌溉河西農田。北魏太平真君五年(444)薄骨律鎮將刁雍在舊渠口下游,利用河中沙洲築壩,並開渠四十里,下合舊渠,灌田四萬餘頃,史稱艾山渠。《水經注》記載,黃河自青銅峽以下還向河東分水,灌溉農田。唐代寧夏引黃灌區有薄骨律渠、漢渠、胡渠、御史渠、百家渠、光祿渠、尚書渠、七級渠、特進渠等。北宋前期寧夏一度為西夏政權所在地。《宋史·夏國傳》載:今銀川、靈武一帶有唐徠渠、漢延渠,無旱澇之憂。1032年至1048年還曾修建長三百里的李王渠,大約是艾山渠的重建。元代至元元年(1264)郭守敬曾修復寧夏灌區。明清以來灌區的發展 明代除利用舊渠外,有鐵渠、新渠、紅花渠、良田渠、滿答喇渠(都是唐徠渠支渠)、石空渠、白渠、棗園渠、中渠、夾河渠(以上在今中衛)、羚羊角渠、通濟渠、七星渠、貼渠、羚羊店渠、柳青渠、勝水渠(以上在今中寧)等渠名出現。清代康熙四十七年(1708)開大清渠,灌溉唐徠、漢延二渠之間高地。雍正四年(1726)開惠農渠,取水口在漢延渠口下游,灌溉漢延渠以東地區。同年又開昌潤渠,灌溉惠農渠以東至黃河間的灘地。以上三渠和唐徠渠、漢延渠合稱河西五大渠。民國年間,寧夏灌區分為河東區、河西區和青銅峽上游的中衛、中寧區。據1936年資料(見圖),共有支渠近三千條,乾渠總長二千六百多里,共灌田一萬八千頃左右。1958年開始興建青銅峽水利樞紐,60年代中期建成後,寧夏灌區又有了突飛猛進地發展(見青銅峽灌區)。

寧夏古灌區

寧夏古灌區