歷史由來

初定每五年造圖兩次,淳化四年(993年)改為五年一次,鹹平四年(1001年)又改為十年一造。太宗、真宗、仁宗時均編制全國圖。熙寧四年(1071年)令趙彥若監製“天下州府軍監縣鎮地圖”,六年上「十八路圖」一及「圖副」二十卷,以其差舛,於九年(1076年)復命沈括編「天下州縣圖」。

括嘗躬親從事地圖測繪工作,奉使遼返國途中,實察山川形勢及敵境風習,撰「使契丹圖鈔」,後又刻木圖,為早期地圖模型。「天下州縣圖」,一名「守令圖」,以所繪疆域,僅限於當時北宋政治權力所及的範圍,亦卽包括置有守、令等官的地方。圖於元祐二年(1087年)繪就,許成圖二十幅:大圖一,高一丈二尺,寬一丈,小圖一,諸路圖十八。大圖當是總圖,小圖抑系四京圖,諸路圖當是一路一幅。

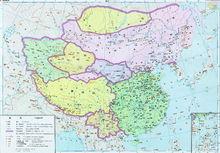

地圖介紹

此套圖以二寸折百里,比例尺較晉裴秀「方丈圖」加大一倍,成為1:900000,並將方位改為二十四至,其精密度勝過前人三倍。二十四至用十二支,甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸八乾,乾、坤、艮、巽四卦為指標。元代航海羅盤針所用之二十四至,采自括之重要創造。宋開國後,契丹、西夏對邊疆之威脅至大,真宗欲知邊防郡縣山川形勢,於滋福殿張掛邊境圖,時與臣僚商議邊務。

宋代地圖

宋代地圖地區分類

歷朝繪製之邊境圖就地區言,可分為

一、外國或淪陷區,如「契丹地圖」、「出燕地圖」、「使契丹圖抄」、「河西隴右圖」、「西州圖」等。

二、國界圖或對境圖:如「大遼國對境圖」、「大金國按境圖」、「西界對境圖」,及「五路都對境圖」等。嘉祐二年(1057年)曾用「河東地界圖」作為爭回失地之依據。

三、邊地圖或接近邊境之國內地圖,如祥符中曹韋、張宗貴「涇原環慶兩路州軍山川城寨圖」,嘉祐四年王慶民上「麟府二州圖」,元豐五年(1082年)劉昌祚上「鄜延邊圖」等。

據宋人文獻記載,全國圖、外域圖,及邊防圖之外,倘有山川、水利、治水、海道、交通、都會、宮殿等圖。而西安、蘇州現存之四幅宋代石刻地圖,至為珍貴。西安碑林中存有偽齊阜昌七年(宋紹興七年,金天會十五年,1137年)刻石碑一,高寬皆三尺余,兩面分刻著「華夷圖」、「禹跡圖」,俱有唐代地名,據圖名、繪法、圖上說明,可證皆因襲唐賈耽「海內華夷圖」製成。原圖製作時間,「華夷圖」約作於神宗朝(1068~1085年),「禹跡圖」似繪於神宗、哲宗間。圖上有建隆、乾德、寶元等年號,並稱契丹「卽大遼國」,則二圖由宋遼人簡縮輾轉改繪,或由「賈氏國要圖」輾轉傳鈔者。