原文

孔明智退司馬懿

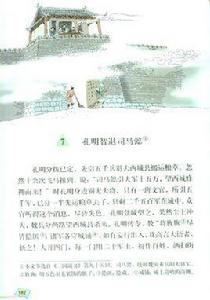

孔明智退司馬懿孔明分撥已定,先引五千兵退去西城縣搬運糧草。忽然十餘次飛馬報到,說:“司馬懿①引大軍十五萬,望西城蜂擁而來!”時孔明身邊別無大將,只有一班文官,所引五千軍,已分一半先運糧草去了,只剩二千五百軍在城中。眾官聽得這個訊息,盡皆失色。孔明登城望之,果然塵土沖天,魏兵分兩路望西城縣殺來。孔明傳令,教“將旌旗②盡皆隱匿③;諸軍各守城鋪④,如有妄行出入,及高言大語者,斬之!大開四門,每一門用二十軍士,扮作百姓,灑掃街道。如魏兵到時,不可擅動⑤,吾自有計。”孔明乃披鶴氅⑥,戴綸巾⑦,引二小童攜琴一張,於城上敵樓前,憑欄而坐,焚香操琴。

卻說司馬懿前軍哨到城下,見了如此模樣,皆不敢進,急報與司馬懿。懿笑而不信,遂止住三軍,自飛馬遠遠望之。果見孔明坐於城樓之上,笑容可掬,焚香操琴。左有一童子,手捧寶劍;右有一童子,手執麈尾⑧。城門內外,有二十餘百姓,低頭灑掃,旁若無人。懿看畢大疑,便到中軍,教後軍作前軍,前軍作後軍,望北山路而退。次子司馬昭日:“莫非諸葛亮無軍,故作此態?父親何故便退兵?”懿日:“亮平生謹慎,不曾弄險。今大開城門,必有埋伏。我兵若進,中其計也。汝⑨輩豈知?宜速退。”於是兩路兵盡皆退去。

注釋

①司馬懿:統帥魏國重兵的大將軍。

②旌旗:用五色羽毛裝飾的旗子。

③隱匿:隱藏。

④城鋪:城上巡哨的崗棚。

⑤擅動:自作主張。

⑥鶴氅:用鳥羽編成的衣服。

⑦綸巾:用青絲帶做的頭巾。

⑧麈尾:用鹿一類動物的尾巴做的拂塵。

⑨汝:你。

作者簡介

孔明智退司馬懿

孔明智退司馬懿羅貫中(約1330年-約1400年),元末明初傑出小說家,名本,字貫中,太原人。相傳他是施耐庵的學生,曾共同從事過創作。從《三國演義》反映出來的豐富鬥爭經驗推想,他是一個有抱負、有理想並有一定軍事、政治鬥爭經驗的人物。在創作上,他的才能是多方面的,曾寫過戲曲和樂府隱語,現存戲曲作品有《趙太祖龍虎風雲會》。但他的主要成就還是小說,相傳他寫過“十七史演義”,今存署他名字的小說,還有《隋唐志傳》、《殘唐五代史演義》、《三遂平妖傳》等。

相關資料

孔明智退司馬懿

孔明智退司馬懿《三國演義》全名《三國志通俗演義》,是我國一部優秀長篇歷史小說。大約創作於元代末年,是羅貫中在有關三國故事的史書、平話、戲曲和軼事傳聞的基礎上進行的再創作。原書二十四卷,二百四十則,有弘治本傳世,經清初毛綸、毛宗崗父子加以增刪潤色,才成為現在通行的一百二十回本。書中的故事起於劉、關、張桃園結義,終於王浚平吳,包括了整個三國時代。在“擁劉反曹”的傳統思想支配下,作品把蜀漢當作全書矛盾的主導方面,把諸葛亮和劉、關、張當作中心人物,以魏、蜀、吳的興亡為線索,生動地描述了封建統治集團之間尖銳複雜的矛盾和鬥爭,揭露了當時社會的黑暗和腐朽,譴責了封建統治階級的殘暴和醜惡,反映了他們的愛憎與背向以及反對戰爭分裂、要求和平統一的願望。

《三國演義》的藝術造詣很深,影響深遠,是我國歷史演義小說中的佼佼者。它由漢末各個軍閥之間的兼併戰爭直寫到晉統一全國,前後近百年,事多人眾,頭緒紛繁,但由於作者匠心獨運,以曹、劉雙方矛盾鬥爭為主線,或實寫或虛寫,或詳寫或略述,或插敘或倒敘,精心編結,主次分明,有條不紊,構成一個既宏偉壯闊又不失嚴密精巧的藝術整體。全書寫了四百多個人物,成功地塑造了有智謀的諸葛亮、義勇的關羽和性格正直的張飛等個性鮮明的典型形象。

《三國演義》卓越的藝術成就,為後代歷史小說創作提供了學習的楷模和借鑑。但是,它從思想內容到藝術形式也還存在著一些問題。它對黃巾起義的仇視和污衊,以及它的唯心主義英雄史觀、忠君思想、宗教迷信和宿命論,都是十分有害的封建糟粕。藝術上,它的人物性格則缺少發展,且又過於渲染誇張,使某些形象失於真實。