簡介

南極洲威爾克斯地隕石坑

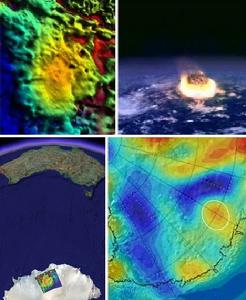

南極洲威爾克斯地隕石坑威爾克斯地隕石坑,可能是由火流星碰撞地球形成的,據說,當時導致了地球歷史上最嚴重的大規模滅絕。

異常

在1962年,R.A. Schmidt根據地質物理學研究,首次提出在南極洲威爾克斯地的冰原下方,有個大型撞擊隕石坑。R.A. Schmidt更提出,該隕石坑是澳亞散落區(Australasian strewnfield)的玻璃隕石來源。在1976年,J.G. Weihaupt也支持這個撞擊隕石坑理論。威爾克斯地異常的冰層下方,被認為有個直徑243公里的凹陷地形,最深處達848米,並有重力異常現象。在1979年,C.R. Bentley根據空氣回波聲學調查結果,認為該地並沒有上述的隕石坑。地質量瘤

南極洲威爾克斯地隕石坑

南極洲威爾克斯地隕石坑由於該地形位於冰原之下,無法直接採集樣本研究。該質量瘤也可能是由熱柱或大規模火山爆發形成。如果該地形是由隕石撞擊產生,該隕石的直徑應是造成希克蘇魯伯隕石坑的隕石的四、五倍寬,希克蘇魯伯撞擊事件被認為是白堊紀-第三紀滅絕事件的主因。

由於地表上的質量瘤,會隨者時間消失,馮·弗雷澤等人認為威爾克斯地質量瘤的年代,距今5億年以內。而澳洲在1億年前與,自岡瓦那大陸分開。馮·弗雷澤等人推測該次撞擊事件,使這個地區的地殼厚度變薄,進而造成大陸的分裂。撞擊事件的發生時間與規模,使它們可能與二疊紀-三疊紀滅絕事件有關聯。二疊紀-三疊紀滅絕事件發生於2.5億年前,是自多細胞生物出現以來,地質年代中規模最大的滅絕事件。澳洲西北外海的貝德奧高地,也被認為是造成的二疊紀末滅絕事件的撞擊隕石坑。但是,撞擊事件是否與這次滅絕事件有關聯,仍處在爭論中。