溫州蒼南大浹頭 - 瀆浦上劉村 劉姓

瀆浦 上劉村-大浹頭村劉姓,始遷祖劉在德,系劉吟吾次子。原籍泉州安溪縣大片圓大板橋頭。其祖父劉流泉於明萬曆年間避閩寇亂,入遷平陽北港(具體地址不詳)。劉在德何時入遷大浹頭不詳。配池氏,生五子:長子劉繩準不傳;次子劉繩節,三子劉繩洲,四子劉繩派,五子劉繩景,均繁衍成族。 此處所述之始遷祖劉在德的祖父劉流泉自安溪始遷平陽縣北港,似應為族譜記載之武周公,尚待考證。

時間系明萬曆年,應沒有異議。具體何年尚不詳。 入遷平陽北港,謂具體地址不詳,不確切,應為北港詹家埠。 族譜記載武周公原籍泉州安溪縣元口大片(埔,兩處各用一字)圓大板橋頭:我曾查過安溪明嘉靖和清康熙兩版本縣誌,無法確認大片(埔)圓大板橋何處。元口是否即龍興里源口,有待進一步考證。明清時侯安溪的地名多為里鄉坊。安溪縣誌也記載了當時(明嘉靖至清康熙)所有的溪橋名稱,龍興里源口有埔頭橋和牛嶺橋,並無大板橋。如果視“元”字為“源”的同音別字,大埔圓大板橋為埔頭橋的當地邑人的另一叫法,那么,武周公原籍應為泉州安溪縣龍興里源口,確切地說,應為明萬曆年間泉州安溪縣龍興里源口埔頭橋頭。

避亂內遷:系因明嘉靖,萬曆和崇禎年間,閩南安溪一帶倭賊,流寇猖獗,不斷劫掠民眾,屢剿不止。清康熙版的安溪縣誌上有記載的發生於嘉靖年間大的“弭患”如下:嘉靖元年,廣東及汀、漳盜蜂起,流劫鄉村,至永春,知縣柴鏢率兵民御之。 二年正旦,廣東、汀、漳盜新大總至自德化,掠永春,官兵邀之花石嶺,鍾旺輝死之。戊申,覆鼎兵設伏以待,賊突圍去,郭顯七等死之。他賊聞覆鼎有備,奔安溪,大肆掠劫。 三年十月初四日,廣東、汀、漳盜復來寇,御史簡霄按部檄按察僉事聶珙,督本縣知縣龔穎與諸縣知縣顏容端、柴鏢、梅春合捕之。至二十四年,滅於德化小尤中。 十二年八月初五日,永安寇攻劫長泰里。是年凡三至崇信、新康等里,殺掠甚慘。本府同知李東、通判柯遷督兵平之。

十七年冬十月,永安寇劫感化、龍興等里,知縣殷楘督民兵追至石珠嶺,獲其二總、三總。 二十六年劇寇陳日暉聚黨據覆鼎山、大小尖、白葉坂諸峒,不時出掠。參政吳鵬與督餉僉事余爌按兵搗其穴,擒其二百餘人,遂平之。遂置白葉堡以備寇害。惠安兵部侍郎張岳作《平寇記》,詳於前。 三十八年四月二十八日,有賊百餘自同安來依仁,劫掠林浩家。典史姜袞督兵擒斬之。 三十九年七月二十一日,倭賊數千,自永春突至縣治,駐紮四十餘日,官民廬舍,焚毀殆盡。 四十年八月二十五日,賊首馬三岱、謝愛夫,江一峰等引倭首馮哥四老等三四百人,夤夜自南安下呷村出哨縣治,俘獲男女四百餘人。九月初間,又有廣饒賊三百餘人,偽給捕賊虎牌於兵巡道,來駐縣治作賊。至初五日,馬三岱復來出哨,聞饒賊剽掠有貲,欲並而有之,大戰縣前十字街,三岱等敗走,時饒賊亦殺真倭十餘。 四十一年二月,倭賊與漳賊三四百人,駐長泰里劫掠。不久,指揮歐陽深招撫之。 由此可知當時武周公因何避亂來浙

大浹頭村 - 文化遺產

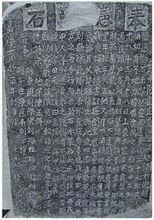

奉憲勒石碑立於靈溪鎮大浹頭村、關浹橋北側,緊依河堤,平面為倒角方形,青石質地,碑高O.75米,寬O.51米,厚O.08米,陽面向南,碑額楷書陽刻,橫書:“奉意勒石”字樣,單字字徑高O.07米,寬O.08米,正文楷書陰刻,直書20行,滿行十七字,單字字徑高O.03米,寬O.03米,碑面有風化現象,但字跡基本清晰,碑基座缺失,直接安置在泥土中。

奉憲勒石碑

奉憲勒石碑碑文內容為:前有二十九都養鴨之家縱踐田禾,嘉慶十八年 三月十八日平陽縣曾有示禁,禁後數載,禾稻不遭踐食,故農得以安業。但年久法馳,又有不法棍徒,藐視舊規,養鴨踐食稻禾。嘉慶貳拾伍年貳月,經劉東親報請平陽縣勒石示禁,故勒刻此碑,永禁縱鴨踐害田禾,若有再犯,即行嚴究,保甲如敢徇縱,定提並究。 為一件牧鴨小事,平陽知縣先後兩次明文示禁,此兩碑的發現,為研究清代司法制度提供了佐證,也為當代治政者提供借鑑與警示。