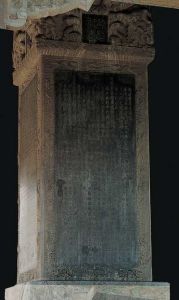

大小金川之亂的有關碑文

大小金川之亂的有關碑文清乾隆十二年(1747),大金川安撫司莎羅奔出兵攻掠小金川地區,四川巡撫紀山派軍彈壓,反為所敗。雲貴總督張廣泗、大學士訥親繼而督軍進攻,然疲師半載,勞而無功。次年,高宗命傅桓為經略統兵進金川,旋派岳鍾琪至大金川老營勒烏圍說降莎羅奔,事遂定。

三十六年,大金川土司莎羅奔侄孫索諾木與小金川僧格桑復叛。四川總督阿爾泰兵阻打箭爐不進,賜死。大學士溫福、尚書桂林督師進討,連奪關隘,次年入小金川,旋轉攻大金川。

三十八年,小金川降人復變,猛攻清軍木果木大營,溫福戰死,全師大潰。尋清廷命阿桂為定西將軍,調集精兵先克小金川,轉而逐碉爭奪,歷時一年,始逼近大金川勒烏圍。索諾木殺僧格桑求降,不允。四十年中秋夜,清軍久攻破寨,索諾木逃至刮耳崖,次年出降,大小金川之亂平定。

戰略意義

自順治元年(公元1644年)清軍入關,確立對中國的統治地位,清朝的一統天下直至乾隆四十年(公元1775年)平定四川大小金川之役後,才算宇內一統,四海清平。

中國歷史上著名的“康乾盛世”,指的是清朝康熙、雍正、乾隆三代的文治武功。所謂“文治”,就是經歷了明末清初的戰亂和王朝更迭後,經濟得到了恢復和發展,社會安寧和穩定;所謂“武功”,是指平定了準噶爾、回疆、西南苗瑤及大小金川戰役。經過這些平定叛亂、維護大一統的戰爭,蒙古、青海、西藏、新疆盡悉收入中國版圖。雲南、貴州、廣東和川西北“改土歸流”,除暴安良,地方政治得到改革治理,加強了中央政府對這些邊鄙地區的統治,清國勢這才得以鞏固。

在這些平定叛亂、維護大一統國家的戰爭中,平定新疆準噶爾和回疆的戰爭,用兵五年,耗帑三千餘萬兩,闢地一萬餘公里;平定雲、貴、粵的戰爭,前後用兵十二年,耗帑七千餘萬兩,領土未有增加,但改革了三省政治;而平定大小金川的戰爭,前後兩次,歷時七年,耗帑七千餘萬兩,殺張廣泗、訥親、阿爾泰、溫福四員大臣,陣亡將士三萬餘人,殺抗命苗番兩萬以上,而所平定之地,不過是四川省西北部的深山荒野,縱深僅僅二百餘公里。與朝廷大軍作戰的,亦只是人不滿三萬、武器裝備非常落後的大小金川沿岸的藏民。

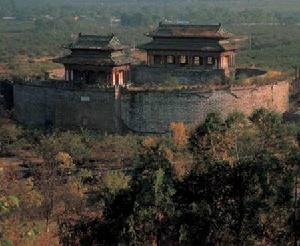

比較一下這三次大的平亂戰爭,大小金川之戰實在是得不償失,這其中一定有令人難以想像的艱難。當我們站在北京西山這圓形城堡之下,看著山坡上散布的座座碉堡而猜想它們的用途時,絕對想不到它們竟是乾隆皇帝專門為征討大小金川而修築的模擬戰場。八旗軍中的精壯將士二千餘人組成的一支特種部隊“健銳雲梯營”,日夜在此演習山地戰和攻堅戰。這裡就是乾隆團城演武廳。

為什麼大小金川之戰會打得這么艱苦?為什麼乾隆要下這么大的決心平定大小金川?為什麼要建立專門對付大小金川藏民的“健銳雲梯營”並修築一處模擬戰場呢?

這就不得不大略說一說平定大小金川之戰的經過及其對於清朝的戰略意義了。

從表面上看,清廷出兵征伐大小金川的起因是大金川土司莎羅奔助女欺凌其女婿小金川土司澤旺,並不奉清廷四川總督和巡撫的約束。這樣一件區區小事,且以大小金川偏僻彈丸之地,為什麼會引動乾隆皇帝興動四萬大軍,並從雲貴調將前往督討呢?除了速戰速決、一舉平定所謂“叛亂”的意圖外,清廷最為懼怕的是漢人與藏人、羌人諸部接近,,選定天高皇帝遠的大小金川為最後抵抗基地。平定大小金川同平定雲、貴、粵的目的一樣,主要在於清除反清勢力,搜求潛伏隱匿於藏山羌洞的反清分子,打擊割據的西南少數民族的武力,以求平定西南,使清朝江山長治久安。

平定大小金川戰役中,清軍將帥極力搜求的是一位替土司出謀劃策的漢人王秋。這位王秋臥薪嘗膽,竄伏苗洞,老謀深算,不僅深得土司信任,甚至臥底清軍督帥張廣泗之側,左右清軍的戰略部署,使清軍屢屢遭挫。後來這一情況被密報到乾隆那裡,乾隆大驚,囚張廣泗至京並怒斬之。

史書記載王秋乃張廣泗幕客,他選中大小金川為最後抵抗地,不僅因為這裡形勢險要,易出難進,而且地產金沙,其民樸質,願效死力,易於策動。

綜合這些情況分析,完全可以把大小金川之戰,看作是漢人抗拒滿清的戰爭,終清一世不絕,而滿清王朝和乾隆皇帝也是這樣來看待這次戰役的。所以乾隆才不惜如此大規模的戰爭投入,不惜犧牲這么多將士,不惜殺其多員督軍大臣,甚至在第一次平定納降之後,又第二次出兵徹底掃蕩。

乾隆皇帝本人對這次戰役的關注和重視極為特別。當平定的露布飛馬送達北京紫禁城後,乾隆皇帝竟親詣東陵、西陵,禮泰岱,告闕里,受俘廟社,上皇太后徽號,勒碑太學和大小金川,文武官員依次封賞。如此郊勞備致,比對於開疆闢土者有過之而無不及。為什麼?因為乾隆知道,滿清的一統江山這才算真心鞏固底定了。

乾隆在北京西山大小金川的戰場原因

乾隆專門為征討大小金川而修築的模擬戰場

乾隆專門為征討大小金川而修築的模擬戰場因為八旗兵習於平原、草原和沙漠的大規模戰鬥,善於騎射而拙於山戰。

初時清廷以為大軍壓境,藏民束手就擒,沒想到一敗再敗,師老餉靡,重要的原因就是大小金川奇特的地形於清軍極為不利。其地咫尺皆山,山嶺摩天手插雲,羊腸一線,紆折於懸崖峭壁之中,不得縱騎馳突。山道本多險隘可扼,藏人又設寨據險,築壘成碉,皆砌石藏人於牆壁間,以槍矢擂石外擊,旁既無路進兵,必須從其打擊中通過,故一塞一碉,守以數人,竟有一夫當關,萬夫皆阻之勢。破之之法,則先須立柵自護,以次進逼。然後用炮轟之,或間道從其背後絕壁攀蘿而上襲取之。

清軍從失敗中吸取教訓,臨時抱佛腳,在北京西山修了這座演武廳。團城演武廳及周圍山上碉堡之設,正是為了訓練一支習于山地戰的奇兵。這支二千餘人的奇兵終於在平定大小金川第二次叛亂時發揮了奇效。

清廷也從大小金川之戰中吸取了經驗教訓,“師夷之長技以制夷”,把山寨碉堡設險之利,用到湖南以制苗,用到滇邊以制“倮夷”,用到四川以制“生番”。後來在剿滅四川陝西回民之亂時,也用修築碉堡的辦法堅壁清野。真是吃一塹長一智。