多點觸摸顧名思義就是識別到兩個或以上手指的觸摸。多點觸摸技術目前有兩種:Multi-Touch Gesture和Multi-Touch All-Point。通俗地講,就是多點觸摸識別手勢方向和多點觸摸識別手指位置。

識別手勢方向

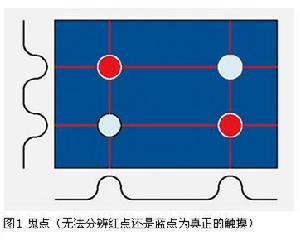

我們現在看到最多的是Multi-Touch Gesture,即兩個手指觸摸時,可以識別到這兩個手指的運動方向,但還不能判斷出具體位置,可以進行縮放、平移、鏇轉等操作。這種多點觸摸的實現方式比較簡單,軸坐標方式即可實現。把ITO分為X、Y軸,可以感應到兩個觸摸操作,但是感應到觸摸和探測到觸摸的具體位置是兩個概念。XY軸方式的觸控螢幕可以探測到第2個觸摸,但是無法了解第二個觸摸的確切位置。單一觸摸在每個軸上產生一個單一的最大值,從而斷定觸摸的位置,如果有第二個手指觸控螢幕面,在每個軸上就會有兩個最大值。這兩個最大值可以由兩組不同的觸摸來產生,於是系統就無法準確判斷了。有的系統引入時序來進行判斷,假設兩個手指不是同時放上去的,但是,總有同時觸碰的情況,這時,系統就無法猜測了。我們可以把並不是真正觸摸的點叫做“鬼點”,如圖1所示。

多點觸摸技術

多點觸摸技術識別手指位置

Multi-Touch All-Point是近期比較流行的話題。其可以識別到觸摸點的具體位置,即沒有“鬼點”的現象。多點觸摸識別位置可以套用於任何觸摸手勢的檢測,可以檢測到雙手十個手指的同時觸摸,也允許其他非手指觸摸形式,比如手掌、臉、拳頭等,甚至戴手套也可以,它是最人性化的人機接口方式,很適合多手同時操作的套用,比如遊戲控制。Multi-Touch All-Point的掃描方式是每行和每列交叉點都需單獨掃描檢測,掃描次數是行數和列數的乘積。例如,一個10根行線、15根列線所構成的觸控螢幕,使用Multi-Touch Gesture的軸坐標方式,需要掃描的次數為25次,而多點觸摸識別位置方式則需要150次。

多點觸摸技術

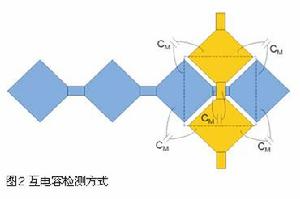

多點觸摸技術Multi-Touch All-Point基於互電容的檢測方式,而不是自電容,自電容檢測的是每個感應單元的電容(也就是寄生電容Cp)的變化,有手指存在時寄生電容會增加,從而判斷有觸摸存在,而互電容是檢測行列交叉處的互電容(也就是耦合電容Cm)的變化,如圖2所示,當行列交叉通過時,行列之間會產生互電容(包括:行列感應單元之間的邊緣電容,行列交叉重疊處產生的耦合電容),有手指存在時互電容會減小,就可以判斷觸摸存在,並且準確判斷每一個觸摸點位置。

觸控螢幕技術

下面介紹一下觸控螢幕。觸控螢幕,簡單講就是輸入和輸出合二為一,不再需要機械的按鍵或滑條,顯示屏就是人機接口。

多點觸摸技術

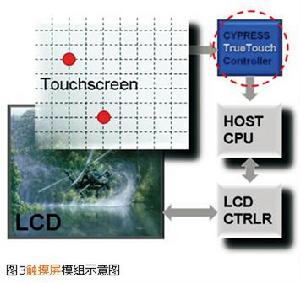

多點觸摸技術圖3所示為一個觸控螢幕模組示意圖,整個模組由LCD,觸控螢幕,觸控螢幕控制器,主CPU,LCD控制器構成。觸控螢幕和觸控螢幕控制器是整個模組的核心所在,所以我們會重點介紹這兩個部分。

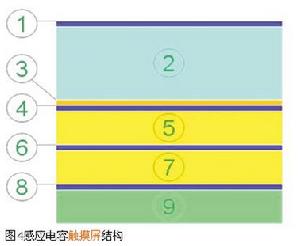

圖4從上到下依次是:1表面護罩;2覆蓋層;3掩膜層&標示層;4光學膠;5第一層感應單元與襯底;6光學膠;7第二層感應單元與襯底;8空氣層或光學膠;9 LCD顯示屏。

多點觸摸技術

多點觸摸技術表面護罩通常小於100um厚度。所有塑膠覆蓋層上面都需要硬護罩,這是因為手指觸摸會劃傷塑膠表面,如果覆蓋層是玻璃 可以不需要表面護罩,但玻璃必須經過化學加強或淬火處理,表面護罩需要與覆蓋層進行光學匹配,以免光損失過多。

覆蓋層可以是0~3 mm厚,並不是所有的觸控螢幕都需要覆蓋層,覆蓋層越薄,越可以獲得更高的信噪比和更好的感應靈敏度。常用材料有:聚碳酸脂、有機玻璃和玻璃。

第三層是掩膜層與標示層,它的厚度大致是100mm。掩膜層位於覆蓋物的下面,可以隱藏布線和LCD的邊緣等。在設計中允許增加標示性文字或圖示,不過標示物必須相當平整的壓在ITO的襯底上,而且標示物材料應該是非導電的。

第四層是光學膠,厚度約為25~200mm。光學膠越薄,信噪比越好,高介電常數(er)的光學膠可有更好的感應手指電容,從而也能獲得更高的信噪比。通常套用 PSA壓敏膠。

第五層為感應單元與襯底,ITO塗層的厚度小於100nm,ITO塗層襯底可以是100 um ~1mm 的玻璃 (IR ~ 1.52)或是25mm ~ 300mm PET 薄膜 (IR ~ 1.65)。越厚的 ITO,單位面積電阻越低,信噪比越好;越薄的ITO ,透光率越好。襯底可以是薄膜或玻璃。如果ITO做在玻璃襯底的下表面,玻璃襯底可以作為表面覆蓋物。

第六層又是一層光學膠,與前一層光學膠比較,這一層光學膠越厚信噪比越好,這一層光學膠通常與ACA - 各向異性導電膠結合使用

第七層也是感應單元與襯底,它與第一層襯底的材料相同。注意薄膜與玻璃不要混合使用。如果ITO 在襯底上表面,厚的襯底 可以獲得更高的信噪比;如果ITO 在襯底的下表面,薄的襯底使信噪比更高。同樣在邊緣區域要求採用異嚮導電膠。現在已有單襯底工藝來簡化生產和降低成本。

第八層是空氣或光學膠層,我們知道,空氣的介電常數等於1,這可以減小來自LCD上表面的寄生電容。假如使用光學膠,可以使安裝更堅固。需要使光學參數匹配可以使得光損失更小,需要選擇儘可能最低介電常數的光學膠,還要保證ITO感應單元與LCD上表面之間的距離最小250mm。

最後是LCD屏,對於觸控螢幕設計來說,它是一個噪聲源,噪聲來自於背光,LCD像素驅動控制信號,通常不要採用被動點陣屏,這會在LCD的正面產生高壓信號,儘量使用帶vCom的有源點陣屏,這可構成虛地或禁止功能;如果確實需要採用被動點陣屏,需要在觸控螢幕中再增加一個ITO禁止層,禁止層必須接地, 以去除寄生電容CP的影響。

多點觸控螢幕控制器

多點觸控螢幕控制器是觸控螢幕模組的核心,本文以Cypress的觸控螢幕控制器為例進行介紹。

Cypress的觸控螢幕控制器是Truetouch系列,它基於已經被廣泛套用的PSoC(可程式系統晶片)技術。PSoC是集成了可程式模擬和數字外圍以及MCU核的混合信號陣列,所以PSoC的靈活性、可程式性、高集成度等特性同樣適用於Truetouch方案。

TrueTouch方案是感應電容觸控螢幕方案。前面已介紹了這種觸控螢幕的結構。可以說LCD的廠家和種類有很多,感應器件也很多,玻璃、薄膜、ITO等,甚至ITO的模型也有多種。Truetouch基於PSoC技術,所以PSoC的靈活性使得它和眾多的LCD和ITO都能很好配合。

為什麼Cypress的觸控螢幕控制器起名叫做Truetouch方案,或者是說這個“True”是怎么來的?回顧一下觸控螢幕的發展歷程,從最初Single-touch—只能有一個手指進行觸摸或滑動;後來Multi-touch gesture也產生了—可以識別到兩個手指的方向,但還不能判斷出他們的具體位置,可以進行縮放、平移、鏇轉等操作;發展到今天—Cypress的True touch可以做到Multi-touch all-point,可以識別到多個手指並判斷出準確位置,是真正的多點觸摸,這也是True的由來。

Truetouch的產品系列可以分成三類,單點觸摸, 多點觸摸識別方向(multi-touch gesture)以及多點觸摸識別位置( multi-touch all-point)。每一類又有各種型號,在螢幕尺寸、掃描速度、通訊方式、存儲器大小、功耗等方面作了區別,可以滿足不同的套用。Truetouch系列是基於PSoC技術的,所以這些器件可以使用簡單方便但功能強大的PSoC designer軟體環境進行設計。

TrueTouch方案的價值主要體現在以下幾個方面:保持了觸控螢幕固有的美觀、輕、薄特點,可以使客戶的產品脫穎而出;採用感應電容觸控螢幕技術,不需機械器件,更耐用;擁有完整的系列,從單點觸摸,到多點觸摸識別方向,再到多點觸摸識別位置;基於PSoC技術,使用靈活,可以和眾多的LCD和ITO配合使用;PSoC所有的價值在Truetouch里都能體現,例如靈活性,可程式性等等,可以縮短開發周期,使產品快速上市,還有集成度高,可以把很多外圍器件集成到PSoC(即Truetouch產品),這樣不僅可以降低系統成本以外,還可以降低總體功耗,提高電源效率。

結語

本文介紹了多點觸摸技術以及觸控螢幕和觸控螢幕控制器。可以說,觸控螢幕是人機接口的最終選擇。不管是單點觸摸,還是多點觸摸識別方向,抑或多點觸摸識別位置,它們在很多套用中都優勢明顯,例如手機、Mp3、GPS等等。這些產品本身就要求具有體積小便於攜帶的特點,如何能夠使小體積產品發揮更多的功能,這就依賴於觸控螢幕的套用。

參考文獻:

1. Edward Grivna, Designing compelling User Interfaces with Multi-Touch All-Point Touchscreen Technology, Cypress Semiconductor

2. Edward Grivna, Touch Screen Essentials, Cypress Semiconductor

3. Yi Hang Wang, Practical considerations for capacitive touchscreen system design, Cypress Semiconductor

4. 王瑩,全球首台觸摸式波輪洗衣機誕生的背後,電子產品世界,2007.7

5. 中星微電子公司編,3G時代,從“芯”看來,電子產品世界,2008.9