歷史沿革

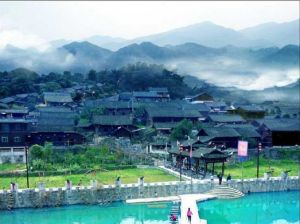

墨戎苗寨

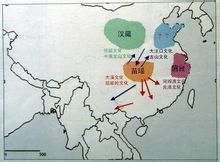

墨戎苗寨大約五千多年以前,生活在長江與黃河中下游一帶廣大平原地區的九黎部落向北擴張,與東進和南下的炎帝、黃帝部落發生劇烈的武力衝突,經過長時間的征戰,以蚩尤為首的九黎部落在涿鹿地區被擊敗,蚩尤被黃帝擒殺。大部分苗族先民被迫開始第一次大遷徙,放棄黃河中下游地區而退回到長江中下游平原,並於洞庭湖和鄱陽湖之濱建立了“三苗國。

隨著“三苗國”的日漸強大,堯、舜多次對“三苗”進行征剿。舜帝“南巡狩獵”,對不服舜帝管制的“三苗”進一步攻掠,苗族先民再次被迫向西南和西北地區遷徙。

向西北遷徙的這支苗族先民,一部分融合於“羌人”,成為西羌的先民;一部分則因人口增多,耕地少,轉而向南四川盆地的平原地區遷徙;有的更是穿過平原向南、向西深入雲南、寮國、越南等地。

而往西南遷徙的苗族先民則與楚人開始融合,後因戰爭, 苗族又一次次的背井離鄉,一部分進入黔東北地區(今銅仁一帶),一部分南下廣西融水,另一部分乘船溯游,一路浮洞庭,溯沅江,經瀘溪,抵吉首,打葫蘆,到米塔,然後駐紮在張灣村東遼組的後山 ,先祖吹起牛角號,喚來苗民唱苗歌,打苗鼓,錐牛祭祖,進行重組分支。至此,吳、龍、廖、石、麻五支苗姓,在吉首市周邊的山區的分山而居,過著平和隱逸的生活,墨戎苗寨周邊的苗族即以石姓和龍姓居多。

戰國時,古丈地區屬楚。秦統一中國,置郡縣,古丈屬黔中郡。至漢,屬武陵郡(其治城設今常德)酉陽縣(其城設今永順王村)。三國時,屬東吳荊州郡酉陽縣。自梁至隋,改屬沅陵郡大鄉縣(其治城設今永順老司城)。至唐,屬溪州(老司城)。五代十國時,屬楚溪州下溪州。至宋,屬辰州瀘溪郡。

元朝實行“土司制度”,古丈屬“管外苗族地區”,元朝中期屬湖廣省播州宣慰司。土司制度弊病很多,其實質還是一種民族自治,中央政府對具體的事物概不過問。土司對內殘暴統治屬民,對中央叛服不常,騷擾與之接壤的漢民,土司之間也不斷發生戰爭。

南方長城

南方長城明時,朝廷繼承了元朝的土司制度,為了更好地掌控局勢,明政府動用大量的人力物力,修建了全長190公里左右的苗疆長城,南起鳳凰縣與銅仁交界的亭子關,北到古丈的“喜鵲營”即墨戎苗寨,始建於明嘉靖三十三年(公元1554年),竣工於明天啟三年(公元1622年),被稱為“苗疆萬里牆”。又由於其為中國南方的唯一的長城,所以又稱“中國南長城”、“南方長城”,簡稱“南長城”,是中國歷史上工程浩大的古建築之一,禁止了當時的苗 、漢之間的貿易和文化交往。

為了解決日久相沿的土司割據的積弊,清乾隆年間,清政府加強了對苗疆的管理,對苗族人民實行編戶定籍,強行取消苗族子連父名的傳統,用苗名的諧音來定漢姓,苗族的蔣、唐、侯、楊、董、宋、顧、龍、陸、李、梁、毛、陳、金、吳等姓就是由此而來。因為土司自治,郡縣制對這一地區的統治極弱,甚至沒有直接治理,在歷史上多被稱為“蠻荒之地”、“生界”、“生苗”等。 康熙、乾隆時期,清朝國力強盛,大規模推行改土歸流的條件已趨成熟。雍正帝銳意進取,主張實行“改土歸流”的政策,在西南少數民族地區正式廢除土司制度,實行流官制的政治改革。即取消土司世襲制度,設立府、廳、州、縣,派遣有一定任期的流官進行管理。這一舉措,大大加強了中央政府對西南少數民族地區的控制和管理,也大大的加強了民族之間的和睦與進一步的融合。

解放以後,黨的民族政策得到了很好的落實,尤其是進入新世紀以來,國家對湘西地區的基礎建設投入顯著增加,大湘西的交通狀況得到了翻天復地的改善,苗族同胞們再也不覺得大山是那么的不可逾越,再也不覺得改善生活是那么的遙不可及。

苗族服飾

銀飾、苗繡、蠟染是苗族服飾的主要特色。苗族服飾是我國所有民族服飾中最為華麗的服飾,既是中華文化中的一朵奇葩,也是歷史文化的瑰寶。

苗族服裝

宋祖英著盛裝演唱

宋祖英著盛裝演唱 著便裝的苗族姑娘

著便裝的苗族姑娘從著便裝的苗族姑娘構圖上看,它並不強調突出主題,只注重適應服裝的整體感的要求。從形式上看,分為盛裝和便裝。盛裝,為節日禮賓和婚嫁時穿著的服裝,繁複華麗,集中體現苗族服飾的藝術水平。便裝,樣式比盛裝樣式素靜、簡潔,用料少,費工少,供日常穿著之用。除盛裝與便裝之分外,苗族服飾還有年齡和地區差別。墨戎一帶苗族男女便裝均較為簡樸。男上裝一般為左衽上衣和對襟上衣以及左衽長衫三類,以對襟上衣為最普遍。下裝一般為褲腳寬盈尺許的大腳長褲。女便裝上裝一般為右衽上衣和圓領胸前交叉上裝兩類,下裝為各式百褶褲和長褲。

銀飾

手工雕刻銀花

手工雕刻銀花銀飾品普遍流行於湘西苗族地區。 在遠古的遷徙過程中,苗族人逐步認識到了銀子的神奇功效,銀子具有物理許性質上的消炎殺菌的作用,慢慢的苗族人就喜愛上了銀飾品,認為佩戴它可以除病消災。具體的有銀冠、銀珈、項圈、披肩、項鍊、牙籤、髻簪、耳環、手鐲、戒指等。項圈由小到大多達七圈為一套,重二千餘克。造型或呈四棱突起,繞如螺鏇,或偏圓,平面上鏨出各種花紋圖案。項圈是苗家姑娘戀愛、結婚必備之物。牙籤一般由數根薄而透明的牙籤和四到八條銀鏈、小銀鈴組成,每條銀鏈又由數十個直徑不超過2毫米的小銀環連綴而成。每個零件又編、鏨、刻出各種圖案,常見的有鸞鳳交頸、雙鳳朝陽、並蒂桃等,以祝願幸福吉祥;鯉魚跳龍門、梅花滿場等表達好願;針筒、猴子喜桃、獅子滾繡球等則表現生活情趣;一副牙籤要同時具備形美、色明、聲脆、實用等優點。講究的人家,還都會用銀質的水杯喝水、銀碗筷給小孩吃飯、用銀製品來刮痧等等方式來達到消毒、保健、養生的目的。

手工銀手鐲

手工銀手鐲苗族的手工鍛造銀飾品的工藝已經列入了國家非物質文化遺產名錄,其成品具有極高的美學以及收藏價值。墨戎苗寨為保護和傳承非物質文化遺產,做了大量的工作,是重要的苗族銀飾的手工鍛造技藝傳承地。

民俗風情

2003年,墨戎苗寨被列入“湖南省民族團結示範點”;2012年,被授予“湖南省少數民族特色村寨”,被國家文化部、財政部列為第一批“中國傳統村落”名錄;被省旅遊局授予“湖南省特色旅遊名村”,並納入2013年“湖南省鄉村旅遊扶貧項目建設示範點”;被評為“湘西自治州新農村建設示範村”。2013年,墨戎苗寨正式被列入“中國少數民族特色村寨”。

墨戎苗寨苗族民間文化藝術絢麗多彩。苗族服飾獨具一格、苗族風情濃郁,尤以苗族四方鼓舞享譽海內外,極具旅遊產業發展潛力。1993年被湖南省文化廳授予“苗族花鼓之鄉”,2003年以來又被湖南省列為“民族團結示範點”,2008年、2011年國家文化部授予“中國民間文化藝術之鄉”2012年,被國家住建部、文化部、財政部列為第一批“中國傳統村落”民錄,被國家民委授予“中國少數民族特色村寨”。被湖南省旅遊局授予“湖南省特色旅遊名村”、2010年,龍鼻嘴村“四方鼓舞”走進了上海世博會;2011年,跨上了寶島台灣;多次參加國家級大型演出活動,成為大湘西地區苗族人民的一張靚麗的名片。

邊邊場

趕邊邊場

趕邊邊場唱苗歌也是苗族青年表述心跡、傳遞情感的一種方式。苗歌博大精深、構式嚴謹、種類繁多。在或激越高亢或委婉纏綿中表情達意。青年男女苗歌唱答時,陶醉在一種藝術氛圍中,求含蓄多比興,絕無淫詞爛調;趕“邊邊場”必須避開同宗的父老兄弟姐妹,偶然相遇也必須馬上規避,否則將被視為大不敬;同姓男女皆為兄弟姐妹,不能談情說愛,更不能通婚,同姓通婚將被視為大逆不道。

四方鼓舞

四方鼓舞

四方鼓舞墨戎四方鼓舞的國家級傳承人向紅霞女士,觀察墨戎一帶苗族人的生產生活,在傳統苗鼓的基礎上結合採茶、揉茶、炒茶等工序編創了一套“四方鼓舞”。鼓者舞袖相聯,左鏇右轉,步伐靈活多變,把苗族人們的生活場景自然而然的融入到了鼓舞的表演之中,鼓聲時而柔慢,時而激越,柔時充滿了生活美好氣息,激越時則滿是戰場的喧囂,讓人激動不已。

趕秋節

趕秋節趕秋節

趕秋

趕秋趕秋節,是苗族民間在秋收前或立秋前舉行的娛樂、互市、男女青年交往與慶祝豐收即將到來等為內容的大型民間節日活動。在立秋日那天,當地民眾停下手中的農活,穿上節日的盛裝,結伴成群,從四面八方的村寨來到趕秋的集上,歡聚在秋坡上,觀看吹笙、演戲、武術、舞獅子、耍龍燈、上刀梯等娛樂節目,並且親自參與打鞦韆、打球等等娛樂活動,同時還進行物質交流,青年們則多利用這次一年一遇的機會物色對象、談情說愛。

相傳很久以前,苗寨有個名叫巴貴達惹的青年,英武善射,為人正直,深客群人仰慕。一天,他外出打獵,見一山鷹從空中掠過,便舉手拉弓,一箭射中。與山鷹同時墜落的,還有一隻花鞋。這隻花鞋,繡工極為精巧,一看就出自聰明美麗的苗寨姑娘之手。巴貴達惹決意找到這隻花鞋的主人。他設計、製造了一種同時能坐8個人的風車,取名“八人秋”。立秋這天,他邀約遠近村寨的男女前來打秋取樂。打鞦韆本是苗族姑娘最喜歡的活動,巴貴達惹想,那個做花鞋的姑娘,一定會來。果然,他願望實現了。他找到了那隻花鞋的主人,美麗的姑娘七娘。後來,他們通過對唱苗歌建立了感情,結成夫妻,生活十分美滿幸福。從那以後,人們沿襲此例,一年一度地舉行這種活動。最後演變成“趕秋節”,有的說是趕“立秋日”,有的說是“趕鞦韆”。

接龍

墨戎苗寨

墨戎苗寨接龍是苗族最主要的圖騰之一。認為龍神在冥冥中主宰人們的命運。一戶人家或者一個村寨的興衰禍福都與龍神的護佑與否有關。因此,苗家人時常舉行接龍活動,以求避災去邪、人財興旺。苗家接龍舞可分為大型的村寨接龍和家庭接龍。兩種活動僅是規模大小有別,其過程基本相同。一般要選3女2男象徵東西南北中五方龍神,端坐於堂屋中。苗巫師則身穿法袍,手搖銅鈴,作法誦經,先祭龍、問龍,然後巫師帶領眾人到有水井處取水接龍,最後安龍。“寨龍”一般安在寨子背後,“家龍”則安在主人家的堂屋裡,即在堂屋中央挖一個小洞,在洞裡放置一個小土罐或一個小瓶子,瓶內放一點硃砂,灌滿水後用石板蓋上,安龍儀式就結束了。把“龍”接回了家裡或寨中,此後便可保佑全家或村寨無災無難、年年五穀豐登,六畜興旺。

巫儺絕技

墨戎苗寨

墨戎苗寨湘西苗族延續至今的萬物有靈的宗教信仰形式,直接反映了巫教的宗教內涵。苗族人從大遷徙開始到定居湘西,長期生活在民族鬥爭和惡劣的自然環境之中,民族的生死存亡時刻威脅著他們,人仇鬼恨交織在一起,聽不見天神的福音,得不到天子的恩賜,他們除了崇拜祖先、信仰民族鬼魂外,就只有繼續信仰萬物有靈了,他們把一切的自然物都想像成有感覺、有意志、有思維的生命體,能像人那樣進行有意識、有感情的活動,具有人一樣的社會關係,使自然人格化,與人平等相處,使人們得到一種精神安慰。墨戎一帶的巫術,就是這種信仰這種精神的

具體體現。苗族儺技淵遠流長,獨具特色,享譽海內外,其絕技絕活既驚、奇、險,又神秘莫測,讓人匪夷所思。在至今仍保留著“踩鏵口”、“撈油鍋”、“上刀梯”、“吃火”等絕技絕活。

墨戎苗寨的“秤桿提米”、“仙人合竹”等巫儺絕技的表演令人嘆為觀止。

特色飲食

苗家獨特的民族飲食風俗是喜食酸味,以酸湯最為著名。酸味食品主要有酸湯、酸菜、醃酸魚、牛肉酸、豬肉酸、酸辣子、酸蘿蔔、青菜酸、豆類酸等。苗族吃酸菜的歷史悠久,跟他們深居高山,缺少食鹽有關,平時很難買到蔬菜和肉類,所以每家都備有酸壇,用以醃製各種酸味食品。在製作酸味食品上,苗家人有整套工藝和吃法。苗族幾乎家家都有醃製食品的罈子,統稱酸壇。

稻花魚

稻花魚

稻花魚稻花魚是湘西苗族人最愛的一道美食,插秧的時節,在稻田裡放上幾百尾魚苗。魚兒靠捕捉稻田裡的蟲子為食,稻花盛開以後,就到了魚生長的最歡快的時節。散落的稻花會讓魚兒長得膘肥體壯,是食用的絕好時機。

稻花魚,營養物質含量很高,特別是蛋白質含量是普通魚的3-5倍。稻花魚肉質細嫩,味道香美,適合煮湯。先將鍋子燒紅,放適量當地的花生油和茶油,把薑絲煸至香味四溢,然後把魚放入鍋內。待到魚身兩面都炸成微黃時,注入泉水,蓋上鍋蓋,沸騰後,添加食鹽,再用細火燜10來分鐘就可以出鍋了。稻花魚吃起來含有稻花的清香味,因此不要放過多的佐料,否則會破壞原味。當然,稻花魚如放些辣椒,則香辣撲鼻,是下酒的絕佳好菜。

百蟲宴

百蟲宴

百蟲宴百蟲宴不是吃100種蟲子,而是指苗家溪溝與田間可食用的昆蟲、幼蟲,另有一些魚類也被當地人當作蟲兒。吉首周邊墨戎一帶四季有蟲,春有桃花蟲、瓢瓜蟲;夏有蝦米、草鞋蟲;秋有打屁蟲、白漂蟲;冬有水蜈蚣、蜂蛹。百蟲宴以時令蟲兒菜為主菜,輔以苗家臘肉、酸湯等配菜,成為相傳數百年的美食。

墨戎長攏宴(長桌宴)

苗家長桌宴

苗家長桌宴苗家長桌宴(長攏宴)宴)是苗族宴席的最高形式與隆重禮儀,已有幾千年的歷史。通常用於接親嫁女、滿月酒、以及本村寨其他重大喜慶節日的宴飲活動。左邊是主人座位,右邊是客人座位。主客相對,主人勸飲並對酒高歌,如若客人對不上主人的歌,那主人是不會輕易地給客人筷子的。其過程充滿了苗家所特有的喜慶和歡樂,為苗寨所必不可少的一次經歷。

經濟發展

采苗王茶

采苗王茶古丈地區在1000多年前的唐代就開始了茶葉的種植,如今,湖南兩大名茶之一的“古丈毛尖”早已蜚聲海內外,墨戎苗寨是“古丈毛尖”的重要產區之一。在縣委縣政府的關心領導下,龍鼻嘴村黨支部,村委會團結帶領全村人民,因地制宜,積極摸索“民族文化民村、旅遊產業興村、茶葉產業富民、茶旅結合”的發展之路,努力促進農民增產增收。充分利用“古丈毛尖”品牌,大力發展茶葉產業,採取“合作社-農戶+基地”的模式,新擴茶園1200畝,實現了人均擁有一畝茶園,進入盛采期後,可望實現人均增收2000元。

在黨的惠民、富民政策的指引下,墨戎苗寨(龍鼻嘴村)村支(居)兩委在古丈縣委縣政府以及墨戎鎮黨委的領導下,團結和帶領全村人民,以“旅遊興村、茶葉富民”為全寨發展的指導原則,積極摸索以深度挖掘和保護民族文化為核心的旅遊產業的發展之路,全力發展苗族風情鄉村游,於2013年4月8日,成立了“湘西墨戎苗寨鄉村游有限責任公司”,組建苗族“四方鼓舞”、“苗族銀飾手工鍛造工藝基地”、“巫儺絕技”、“苗族山歌”、“苗族跳舞”等民間藝術表演隊。通過參訪保存完好的古樸苗寨、欣賞神秘的苗族民俗表演以及品嘗獨具風味的“苗家長龍宴”招徠遊客,自2013年“墨戎苗寨民俗風情風景區”試營以來,深受旅遊市場的青睞。

2016年,全年接待國內外遊客達到38萬餘人,2017年預計接待遊客人數將超過80萬人,同時公司還解決了300多人的就業問題,直接間接創造就業崗位數百個,為當地的經濟發展、增加當地農民的收入做出了巨大的貢獻,取得了巨大的的社會經濟效益,為武陵山片區的人民的脫貧致富闖出了一條新路。

墨戎苗寨門票

門票:¥32

巫儺絕技演繹場:¥48

苗家長攏宴:¥38

滿 意 度:100%

景點簡介:

墨戎苗寨有湘西“小千戶”之稱,對了歌、喝了酒、擊完鼓,才能走進這個曾經是“竿子營”的古苗寨:“竿子營”的營房、烽火台流淌著歷史的滄桑;精彩絕倫的苗家手工銀飾鍛造技藝會讓人嘆為觀止;在楊占鰲將軍的故居里,去感受苗族人的家國情懷、民族大義;在茶農家裡,去品鑑最好的“有機茶”之一的“古丈毛尖”;奧運會展演過的“四方花鼓”會讓您感受到戰鼓的震撼;苗人的巫儺神技更會讓您瞠目結舌,目瞪口呆……

遊玩主題:中國少數民族特色村寨

所屬地區:湘西州