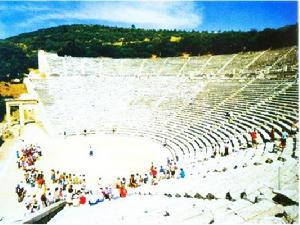

埃庇道魯斯劇場

埃庇道魯斯劇場埃庇道魯斯是位於伯羅奔尼撒東北部的一座希臘古城,建於公元前4世紀的埃庇道魯斯露天劇場是希臘保存得最好的古劇場與古典建築之一,劇場也以其極佳的聲效而聞名於世,舞台上的聲音能傳到劇場的每個角落。

簡介

埃庇道魯斯劇場是古希臘著名建築師阿特戈斯和雕刻家波利克里道斯的傑作,坐落在一座山坡上,中心的舞台直徑20.4米。歌壇前的34排大理石座位依地勢建在環形山坡上,次第升高,像一把展開的巨大摺扇,全場能容納1.5萬餘名觀眾。1988年聯合國教科文組織將埃普道魯斯古蹟作為文化遺產,列入《世界遺產名錄》 。

埃庇道魯斯劇場是希臘古典後期建築藝術的最大成就之一。

埃庇道魯斯是伯羅奔尼撒半島東北部沿海的一個城邦。公元前4世紀中期興建了以最崇敬的醫神阿斯枯拉庇烏斯神廟為中心的建築群,其中最著名的是這個露天大劇場。它的設計者是著名雕刻家波里克里托斯的兒子小波里克里托斯。

建築風格

埃庇道魯斯劇場

埃庇道魯斯劇場古希臘劇場起源很早,基本造型是利用山坡地勢,觀眾席逐排升高,呈半圓形,並有放射形的通道。表演區是位於劇場中心一塊圓形平地,後面有化妝及存放道具用的建築物。劇場不僅是娛樂場所,也是自由民集會的地方,因此規模巨大。

古希臘的劇場一般都是露天的,包括三個部分:樂池(或主廳、舞池)、景屋以及觀眾席。樂池往往位於建築的中央,通常也作為舞台,是一個周長為150米的圓形區域。樂池是演員表演和歌隊吟唱的地方,也是舉行宗教儀式的場所。在樂池中央往往有個祭壇。在雅典,這座祭壇通常是為祭奠狄奧尼索斯建造。

在樂池後面是一個名為“景屋”(skene)的矩形建築,意為“帳篷”或“棚屋”。景屋的功能相當於是古希臘劇場的後台,在這裡演員可以換服裝和面具。通常景物外有三扇門通往樂池。在有些劇場的景屋前方有一個凸出地面的表演區域,這便是現代劇場中舞台前部的雛形。最早的景屋往往如其本義,就是一個帳篷類的結構,為宗教慶典活動而建,在慶典結束之後便被拆除。後來,隨著戲劇成為一種主流的藝術樣式,劇場也成了一種永久性的建築。有的時候人們還在景屋的外表上繪製圖案作為舞台背景。這也是英文中“scenery”一詞的起源。

環繞在樂池周圍的坡形結構就是觀眾席。觀眾席通常依小山坡的坡度建造,觀眾們坐在整齊排列的長椅上觀賞表演。古希臘的劇場通常只能建造在形狀適宜的山坡上。古希臘劇院的規模通常很大,能夠容納1.5萬名觀眾。這些劇場通常是開放式的,觀眾可以清楚地看到周圍的其他人,包括演員和歌隊以及劇場四旁的風光。

建築意義

古希臘劇院的龐大規模決定了演員們的表演必須要比較誇張。他們要大聲的背誦台詞,大幅度的做出各種手勢,因為只有這樣才能保證全場的觀眾都能看到和聽到他們的表演。也正是出於同樣的原因,在戲劇表演中往往也不能使用尺寸比較小的道具,演員們要通過打手勢來喻指 某些物體。古希臘戲劇通常只有兩至三個演員,因此一個演員往往要同時飾演幾個不同的角色。而往往劇中的一個角色也可以同時被幾個演員飾演。

古希臘戲劇多半包含音樂和舞蹈的元素。歌隊和角色朗誦、吟唱的韻文都附加伴奏。

由於演員和觀眾的距離非常之遠,因此演員必須頻繁更換服裝和面具來吸引觀眾的注意。演員們利用厚底的靴子以使自己顯得高一些,有時還要帶上顏色艷麗的手套以使觀眾能夠辨認自己的手勢。

面具是戲劇中最具古希臘特色的象徵。在一部戲劇中,每個演員都有自己獨特的面具。這些面具通常用亞麻或軟木製成,所以沒有一個能夠保留到今天;但是從以古希臘演員為主題的繪劃和雕塑作品中,我們可以得知那些面具的形狀樣式。悲劇中使用的面具往往是痛苦或哀悼的表情,而喜劇中使用的面具則通常是微笑的表情,或帶有點邪惡的意味。演員在表演的時候用面具遮住整個面孔,包括頭髮在內。

有研究表明,這些面具的形狀有利於演員聲音的擴散,使他們的聲音更有穿透力,更加容易讓觀眾聽清楚。