基本資料

dìtǐㄉㄧˋㄊㄧˇ

地體(地體)

(1).大地的形體。後指地球。漢王充《論衡·四諱》:“西益宅何傷於地體,何害於宅神?”《清史稿·天文志二》:“西人謂地體渾圓,四面皆有人,冬夏互異,晝夜相反。”魯迅《墳·我之節烈觀》:“假如《新青年》里,有一篇和別人辯地球方圓的文字,讀者見了,怕一定要發怔。然而現今所辯,正和說地體不方相差無幾。”魯迅《二心集·“硬譯”與“文學的階級性”》:“格里萊阿說地體運動,達爾文說生物進化,當初何嘗不或者幾被宗教家燒死,或者大受保守者攻擊呢。”

(2).猶地勢。南朝陳徐陵《太極殿銘》序:“夫紫蓋黃旗,揚都之王氣長久;虎踞龍蟠,金陵之地體貞固。”

簡介

地體

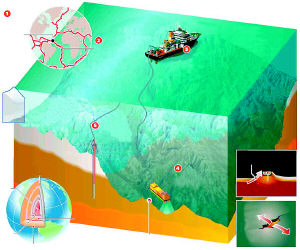

地體以斷層為邊界的區域地質實體。在地質學上,地體是地殼物質的碎塊,它或者在一個板塊上形成,或者從一個板塊上斷裂而成,後來增生(或者叫“縫合”)到另一個板塊之上。這時,這一地殼塊或碎片仍保有它自己獨特的地史,而和周邊區域不同(因此,偶然也用外來地體這一術語)。地體和它所附著的地殼之間的縫合線通常是一個斷層。

它與相鄰接區域有很不相同的地質歷史,顯示它們曾分隔遙遠,後經長距離遷移(漂移)和轉動而聯接在一起。每個地體內各自都有統一的、在成因上連貫相關的沉積地層、構造單元和演化史、岩漿活動、變質作用,與相鄰接的地體在同一時代內的生物群落和門類及其生態區系方面有截然不同的特徵,而且地層也無彼此間岩相的過渡關係,即呈獨立於鄰區的外來體。由於這種構造和地層上的重大差異,地體又稱為構造地層地體。地體內岩石的古地磁測量通常就是地體漂移距離的證據。

概念

地體

地體地體的概念是在1970年代對北美洲複雜的科迪勒拉造山帶的研究中提出的。在板塊構造論的新觀念發展起來之前,這一造山帶始終呈現出一種明顯的難以解釋的“不可化約的複雜性”。而板塊構造論則指出,這一造山帶的形成,實際上是一些地殼碎塊遠離它們的誕生地,在“漂移”了幾千英里之後,抵達並碰撞在一條異地的海岸之上的結果。這樣的地殼碎塊因而被地質學家命名為增生地體。

很快人們就認為,這些外來的地殼碎片實際上是在相當遙遠的地區起源,成為‘可疑地體’的。這些遙遠的地區離起這些地體最終止步的造山帶,動輒有數千千米之遙。由此推論,現在的造山帶本身是一幅不斷增大的拼貼畫,由起源於環太平洋地區的為數眾多的地體構成,它們現在都通過大斷層彼此‘焊接’在一起。這個概念馬上就被用於其他的更老的造山帶,比如北美洲的阿巴拉契亞造山帶。……支持這一新假說的,不僅有構造學和岩石學的研究,還有動物區系的生物多樣性和古地磁的研究。”如果一個地體體現了多次重複的增生事件,因而具有較複雜的地史和構造,則可以稱之為超地體。

地體概念首先在研究美國加利福尼亞州克拉馬斯山的中、晚古生代和三疊紀-侏羅紀地層時提出的(1972)。後在美國阿拉斯加州至加拿大西部,以古生代島弧岩石組合與中生代地層特徵,建立了北美大陸地體拼貼帶中的第一個典型實例──蘭格利亞。地體概念的提出,補充了現代板塊構造模式中岩石圈板塊除俯衝(見俯衝作用)碰撞(見大陸碰撞)造山形式外,還有不俯衝造山的地體拼貼構造關係。

詳細資訊

地體

地體地體的尺度規模可大至通常所指的岩石圈板塊,但更多的是指岩石圈板塊裂解開來的一些小片或地殼板片。地體既可形成增生的拼貼構造,也可由大板塊上裂解出來成為單獨的離散地體。早期拼貼地體構成增生的聯合地體,可在晚期按新的型式裂解出新的地體而成為該時期的離散地體。由此可見,地體應有特定的地質時代概念,地體的範圍、拼貼和離散隨時代的變化而變化。

劃分地體的依據,除沉積地層、古生物群落與生態、古地磁位置的差異外,還應研究拼貼縫合帶的構造事件與變形史及其運動學特徵。這種地體邊界通常由巨大的逆掩斷層、推覆體(見推覆構造)斷面、平移斷層或由它們彼此的疊加而成,有時也有混雜堆積。對於古老深變質岩區的地體拼貼的鑑定,均勻一致的同位素年齡特徵是重要的證據。應該指出,不同構造層次所構成的區域地質構造差別現象,不應成為地體劃分的標誌。

地體的認識充實了板塊構造基本模式中的一些細節,特別是闡述了岩石圈塊體對接卻無俯衝造山作用的構造問題,解釋了許多區域地質構造中的不連續地質演化現象。但劃分地體時,對地層和構造的差異性標誌和相鄰地體的原先相距遙遠的尺度的認識,常有很大的伸縮性,因而是否應劃分地體就存在爭議,也出現了一些定性不明的術語以描述位移距不大的地質區域,如當地地體和準原地地體等。

地體的運動

在板塊構造論描述的岩石圈型式中,地體並不是一個獨立的微板塊,而是在一個較大的包含了其它地殼物質——通常是洋殼物質——的板塊之上的地殼塊。當這個板塊和與其他類型的地殼相關的板塊相碰撞時,它上面的地體就會增生到這個新板塊之上。典型的增生地體或者是大陸地殼的一部分,因構造運動而從其他的板塊上面分裂下來;或者是在距離很遠的消減帶形成的古島弧的殘餘。在一些偶然的情況下,還會有第三個板塊參與地體的運動,它通常是大洋型的,能把地體馱運較遠的距離並拼貼在另一個板塊之上。地體從一個板塊向另一個板塊的轉移,通常發生在馱運它的板塊消減到它後來所附著的板塊之下的過程中。當前者被迫插入到後者的地殼中的時候,地體即和因消減而密度增大的前者解離,並在這個過程中所產生的力量的驅動下轉移到後者之上,要么凌駕到後者本身已經承載的地殼物質之上,要么與之相互擠壓。如果接受的板塊是大洋型的,那么這個過程發生在洋底,從而對較薄的洋殼產生影響。如果接受板塊是大陸型的,那么這個過程將發生在陸地上,從而產生十分複雜的地貌。不過,通常來說,接受板塊部分為大洋型,部分為大陸型。

地體的運動會不會改變板塊邊界,目前還不很清楚。由於地體自己並不構成一個板塊,因此如果一個板塊邊界因地體增生而發生變動,這說明這些增生地體實際上含有板塊的碎片,或者在其下發生了一些尚不為人知的創造新板塊物質的構造運動;還有一個可能是,馱運地體的板塊在老的消減帶停止活動之後,又在地體之下製造了新的消減帶,而原先的老消減帶本來是位於地體與接受板塊的縫合線之下的。這最後一種情況看來是較合理的,在這種情況之下,不光是地體,連消減板塊的一些“擱淺”的碎塊也都縫合到接受板塊之上,雖然它們仍然處於地下。相關的研究還在繼續。

對地提概念的批評

中國大陸具有比北美洲複雜得多的地史。研究表明它是由眾多的小地塊拼合而成的,因此地體的概念在提出之後,很快就被用於中國地質的分析。但是有中國學者對這個概念提出了異議,認為它是一個冗餘的、創立必要性不大的概念。如果一個地體的底部是軟流圈的低速高導層,部分岩石熔融,那么它就是微板塊;如果其底部是並未深及軟流圈的逆掩斷層,那么它就是推覆體;如果尚不知道其底部的性質,則可以稱之為“地塊”。這些概念都早已為地質學界使用,因此再增加一個“地體”術語,實在沒有多少必要性。近年來,國際上“地體”的使用者越來越少。

相關信息—地體理想理論體系

摘要

摘要當代被科學武裝起來的人類表現出超強的活力。一方面,其破壞力已讓傳統社會難以應付,國家間的核對抗、不同文化間的恐怖攻擊、網路上的黑客病毒、經濟過熱的環境污染資源枯竭,等等都大大增加了的社會運行成本,降低了可靠性;另一方面,所面臨的全球氣溫升高問題、生態系統崩潰問題、小行星撞擊問題、走出地球的航天事業大發展大繁榮問題,等等都需要增加大的投入,需要高可靠地持續發展。時間緊、任務重、形式嚴峻,是當前現有的物力、財力、人力所無法擔當的,不可持續的陰影讓憂心重重。為降低社會管理成本、發展出擔當使命扭轉乾坤的社會生產力,通過深入研究人的心理,開發出地體理想理論體系這一心理作業系統。通過安裝和運行,一方面可以從根本上提升人們的心理秩序,降低社會運行成本,一方面可以778556.運行出足夠擔當使命的強大社會生產力,實現人類文明的跨越式發展。

人是社會的主體,既是一切麻煩的製造者,又是實現跨越式發展的希望所在。科學家告訴我們僅僅使用了智慧型資源的5%,開發95%的心理智慧型資源是地體理想理論體系的落腳點。深入研究發現,地球是一個活的生命體,人在地球的生命中所擔當的是大腦神經元的角色,為此提出推動地球發育成長的概念,把促進地球發育成長為具有繁衍子代能力的理想叫做地體理想,將其繁衍的地球生命體叫做地體生物。

一方面套用生物技術仿造人的智慧生命系統設計實現地球發育成長的基因程式,制定出具體的實施計畫方案;一方面依照心理思維原理,將發展圖景、行動計畫落實到人們的自我中,發展出豐富的地球大腦神經元,運行出地球的自由意志、意識和強健的體能。身為地球大腦神經元的人們,既有對地球生命意志的敬畏,又有服從地球意識全面發展的活力;既有健康、安全、長壽的保障,又有飽滿的工作任務、滿腔的熱情;達到與我們的神經元依靠我們的體能生存相比美的境界,再沒有獨自面對天地自然打拚的艱難困苦。既然我們自己的微小神經元能夠發展出我們這樣威力強勁的生命體,我們就可以相信,只要我們科學地效仿他們、依靠他們,同樣能發展出超人智慧的地體生命,實現人類文明向地體文明的跨越式發展。

最後定性分析了地球發育成長的可靠性,比較了地體理想加入系統前後的差別,指出了之前的系統可靠性低,不可持續,是不可用的,之後的系統可靠性高,是可信賴,值得依靠,使用方便,功能強大的人造智慧生命系統

引論

針對當前不可持續發展面臨的一系列問題(全球氣溫升高、戰爭動盪、核毀滅對抗、恐怖殺擄、誠信危機、經濟危機、金融風暴、陰謀掠奪、能源匱乏、資源短缺、理想荒廢、人心渙散不思演化、人口老齡化、人口數量增長受限、地質活躍災害嚴重、極端氣候頻發、可預見的病毒猖獗、瘟疫流行、糧食絕產、饑荒挨餓、眼見的來自天體環境中的滅絕威脅、災難片展現的人類滅絕的恐怖景象),基於現代五大科技文明(物質文明、精神文明、經濟文明、社會文明、政治文明)歷經深思熟慮的研究,開發出《地體理想理論體系》,作為團結人們凝聚力量共度難關的一個理論基礎,行動指南,服務人們全面發展,應對危機,攻克時限,實現演化文明質的飛躍。

概述

地體理想理論體系以地體理想為發展目標,立足社會科學、經濟科學、自然科學、文化科學和政治科學,研究人作為演化主體的能動演化問題,總結演化規律,指明演化方向,給出演化途徑,實現地球發育成長。

地體理想理論體系由自我模型、地體生物模型和基本定義定理構成。

全面發展的自我,是肩負使命,關注未來,繼往開來,銳意創新,與人、與社會、與生態自然和諧互動奮鬥理想的大我。

地體是地球繁衍的超人智慧生命體,是嶄新的宇宙生命形式,人是地體神經系統的結構單位和功能單位。根據人的智慧生命結構原理可以推測,人中樞神經系統中約含1000億神經元,僅大腦皮層中就約有140億,地球要發育到繁衍地體的成熟狀態至少需要1000億人口。作為地球的大腦神經元,人人都是獨立自主的智慧個體,只有工作和消費兩種狀態,人與人、人與地體肌體通過信息網路聯繫起來。人們在地體意志作用下工作、消費,目標一致,規範有序;人們在地體意識主導下工作、消費,工作效率高,成績大,人生品質高,身心發展效果好。

地球因人們的工作而具有生命活力。政治系統發育成地球的脾臟系統,通過民主組織統一起地球意志,執著於地體基因----人類文明的演化;新聞系統發育成地球的意識系統,能清醒地意識到自己的成長狀況、健康狀態、需要處理的日常事務,密切注視來自環境的危險;武裝力量系統發育成地球的免疫系統,能處理各種危害地球健康、安全的突發事件和危機;科學研究系統發育成地球的腎臟系統,負責研究設計新的生命增長點,維持持續發育成長,負責繁殖系統高產運行,產出具有多樣性的地體後代;經濟系統發育成地球的肝臟系統,負責營養的生產、儲備、供應分配,負責動機產生、任務形成、計畫制定、組織實施的日常活動;社會系統發育成地球的肺臟系統,金融系統的錢如同氧氣保障肌體活力,垃圾處理系統如同腸道回收有用之物排出無害廢物;文化系統發育成地球的心臟系統,為肌體活動提供源動力。

地球繁衍的後代為地體生物,地體生物繁衍生息形成地體文明世界。

基本原理由宇宙演化原理、智慧思維原理、地球發育成長原理構成。宇宙演化原理描述出古老的宇宙演化出我們人類和我們人類演化出地體生物世界的過程。智慧思維原理描述出我們的神經元運行出我們的意志、意識和我們運行出地體的意志、意識的過程。地球發育成長原理給出了我們奮鬥地體理想的程式過程。

最後落實在經濟規律上,用經濟槓桿撬起地體理想,首先銷售地體心理軟體,形成穩定增長的資金流,同時培育出追求大腦神經元生活方式的需求市場,隨地體經濟實體的發展壯大,開始在金融市場上銷售地體發育項目,組織資金啟動項目,由工程項目組科學的組織施工、驗收,由運營項目投入運行,最終運行出地球的青春活力。可見,客戶為使用地體理想所付出的款項就是啟動理想未來的槓桿支點,經歷一個迅速發展爆長時期,地球發育成熟,進入一個相當長久的穩定繁衍成年期。

詳解

所謂理論體系,是指由一系列相互關聯的概念、命題,經嚴密論證和推理而構成的知識系統。地體理想理論體系的哲學觀(核心)是馬克思主義;條件論(時代要求)是五大文明(精神、物質、社會、經濟、政治)條件下實現跨越式發展的時代要求;控制論(過程控制)是對人的生命過程、對地球的生命過程的社會化商業化運行,是科學化、精細化的控制。運行的結果是:人更加健康長壽,人的基因得到充分演化,地球迅速發育成熟,在地球演化意志主導下,在地球自我意識操作下,航天事業大發展大繁榮,進入地體文明世紀。

今天隨著教育終身化、全程化的發展以及信息產業的普及,教育的概念也已經由狹義走向廣義。為實現持續的解放思想、改革開放,確保心理活力,像電腦需要不斷地升級更新作業系統一樣,也需要不斷地更新升級心理系統,需要及時將心理恢復到時代文明的最前列,來確保人的生命過程始終與地球整體的發育成長過程高度和諧。《地體理想理論體系》就是針對這一需求開發的心理作業系統,是心理軟體中的一款系統軟體。通過企業合法科學運營,做好銷售、服務,通過開發人生智慧型資源,提升人生產能,輸出演化成就,發揮其價值。

地體理想理論體系是由宇宙、生命、人、地球、演化、能量、信息、理想、信仰、五大文明、地球發育成長、地體、地體文明等一系列相關聯的概念,及地體理想文化、地體發育產業項目等命題,經嚴密論證和推理而構成的知識體系。與各宗教給人們信仰鼓動人們辛苦勞作英勇奮鬥一樣,與資本主義給人們活力讓人們富裕一樣,與馬克思主義、中國特色社會主義理論體系體系給人理想目標、行動綱領一樣,《地體理想理論體系》作為一款心理套用系統同樣具有提供信仰、強大意志、激發活力、凝聚注意力的功能。因為它把人生理想直接落實在經濟平台上,從認清時代條件、開拓能源、提升活力、開發項目、投資項目、運行項目、控制人生細節、控制地球生態細節著手,推動人的全面發展,實現人生高效演化,推進地球整體發育成熟,實現地球繁衍後代,以人類成為地球生命體的神經元為完美境界,以完成從人類文明到地體文明的跨越為終極目標。所以它是一個界面友好、操作簡單、實用、高效,目標指向共產主義,且足夠遠大又足夠現實的哲學科學套用系統。

所謂理論體系是指一種理論對其研究對象的本質、功能及作用、產生和發展、內部規律和外部規律等一系列重大問題有系統闡釋形成了特有的理論范型及範疇。具備了這些特點的理論就可以說具有體系性或理論體系。

地體理想理論體系研究的是宇宙演化的本質、功能及作用、產生和發展、內部規律和外部規律等一系列重大問題,通過將人及人類文明納入宇宙演化系統的闡釋,形成了特有的具備先進性的理論范型及範疇。地體理想理論體系的先進性,體現在把人作為宇宙演化的成就和繼續演化的使命承擔者進行研究,研究的是人的宇宙,研究的核心是與時俱進持續演化問題,解決的具體問題是如何準確把握時代特徵,始終站在時代前列和實踐前沿,始終堅持解放思想、實事求是、開拓進取,在大膽探索中繼承和發展的問題。用奮鬥理想的人生取代當前的消費型人生(靠拉動消費被動地維持發展的人生),解決了消費型人生被動消極的大鋪張、大消耗、大浪費所帶來的不可持續發展問題,指出人是地球大腦神經元的事實,讓人真切地看到人生價值,體認到自己擁有的強大能量,服務人們勤儉節約地生活,全身心地投入到地體理想事業中,實現個人與地球的全面發展。

所謂理論體系,是指圍繞根本問題而形成的邏輯嚴密、結構合理、有根有據的真理體系。一種理論、一門科學之所以存在或獨立出來(形成體系)是由其內涵、外延的特殊性決定的。

地體理想理論體系,是科學體系,是圍繞人的宇宙演化、人的生命進化、人的基因進化和人類自己發展的根本問題而形成的邏輯嚴密、結構合理、有根有據的真理體系。它作為一種理論、一門科學之所以存在或獨立出來(形成體系)是由其人的內涵、自我外延的特殊性決定的。與以前的宗教理論、死寂理論、弱肉強食理論不同的是,地體理想理論體系把人作為宇宙演化最前沿的能動演化者來研究。明確人的自我意識是自身全體神經元個體分工合作努力奮鬥處理信息的結果,所認識的世界是不可分割的自我組成部分。肯定人生價值在於身、心全面發展,在於獲得成功,取得成就,實現演化。開發出人的演化使命----支持、投資、建設地球的組織器官,運行出地球的自主意志和意識。給人以健康長壽的終極關懷,置人於超人智慧的地球生命體中,隨地球的發育成長過程,隨地球後代----地體生物的繁衍生息,實現人的永續發展。形如我們自己的神經元依靠我們的幸福生活一樣,不愧為人類智慧的完美境界。其內涵是人類所認識、掌握、開發、投資、建設並監控運行的自我世界。外延是那些受顯微鏡、望遠鏡、光速、時間、空間限制而無法去切身深入研究的領域。這些外延雖然人們不能親身去研究,但卻能清楚地知道他們是什麼,在乾什麼----他們是能量,在演化著。

所謂理論體系是指根據對某一學科客觀規律的研究和探討,研究者形成的由概念、判斷、推理等邏輯形式構成並反映該學科發展的文字理論系統。理論體系的完善程度取決於人們對該學科客觀規律的認識和把握程度,和人在此過程中的功能及作用。

地體理想理論體系研究的是人的心理作業系統,是一種心理軟體。屬於套用哲學科學範疇。套用心理學對人自身智慧體能的體認與運行,和對所認識的五大科技文明(物質文明、精神文明、經濟文明、社會文明、政治文明)客觀規律的研究和探討,所形成的由宇宙、演化、生命、能量、單細胞生命、人、人類文明、演化原理、地球意志意識、地體等概念,用演化價值判斷,推理出宇宙演化層次、演化機理、演化項目等邏輯形式構成,並反映套用哲學學科發展先進水平的文字理論系統。

地理理論體系的完善程度取決於市場占有量,取決於人們對地球生命規律的認識和把握程度、覺悟出地球大腦神經元意識的普遍程度和人們在地球發育成長過程中所發揮的大腦功能和作用的大小。地理理論體系的完善程度與地球的發育成長過程是同步進行的,在地體生物繁衍生息過程中像基因一樣發揮作用。