美國國家地震監測台網系統an...

美國國家地震監測台網系統an...簡介

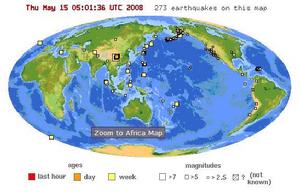

第一個缺點是,藉助地震這盞明燈,我們還無法看清楚地球的內部,確切地說,我們對地球內部的地震學觀測的詳細程度,還無法滿足地球科學的其它分支學科的要求;第二個缺點是,當地震這盞明燈點燃的時候,我們還無法看清楚這盞明燈本身的結構以及它的"發光"過程,在某些情況下,甚至要做到很快地"看到"它也是相當困難的。因此,對地震數據的收集、記錄、存儲、管理、分析和解釋,一直是地球科學中最根本的內容。所有這些都離不開科學而合理的地震監測系統。觀測系統的數量、質量和密度決定了它能揭示地震運動的深刻程度。

發展歷史

模擬地震監測

公元前132年,東漢時期的張衡發明了侯風地動儀,布設在洛陽,138年記錄到發生在甘肅省內的一次地震,可以說這是人類歷史上第一台地震儀。1875年,義大利人Filippo Cecchi發明了放大倍數僅2倍的兩分向地震儀。1881年,日本人John Milne等研製成功了三分向熏煙式記錄的三分向擺式地震儀,運行期間記錄到1880年11月3日的一次日本地震。1898年維歇爾特研製了了帶阻尼的地震儀,記錄信號的頻寬有了進一步提高。1906年,俄國人B. 伽利津成功地研製出第一台電磁式地震儀,並首次引入了電流計記錄。1922年,J. A. Anderson和H. O. Wood設計了伍德.安德森扭力地震儀,擺的自由周期為0.8秒,放大倍數為2800倍。1930年貝尼澳夫研製出變阻地震儀,放大倍數達20萬倍。1935年拉科斯特在長周期垂直向地震儀中發明了零長彈簧。

從1875年第一台近代地震儀誕生以來,地震學家便用它來對地震進行觀測,並在這個基礎上發展起了近代地震學。1875-1974年的100年間,地震學家主要依靠的是模擬記錄地震圖。運用這些記錄,地震學家對於地球內部結構和地震發生的時間、地點、震源機制等方面的了解都取得了堪稱輝煌的成績。

數位化地震監測

國外數位化地震台網建設

1975年,德國在Grafenberg開始建立Grafenberg台陣,到1980年該台陣完全運行,共有13個數字寬頻帶地震台。1992年德國新成立的、位於波茨坦的地球科學研究中心開始了一個新的計畫,計畫用兩個三年時間(1993-1995和1996-1998年)在全球建立起一個由30個台站組成的台網,一個寬頻帶台網中心。

1981-1982年,法國提出了以數字流動台陣為主體的岩石圈透鏡計畫(GEOSCOPE),建成了全球長周期數字地震台網。迄今為止台網已經發展到近30個數字地震台,包括中國新疆的烏什台。

1986年歐洲地球物理學會和歐洲地震委員會在基爾(Kiel)開會,決定建立ORFEUS資料中心(ODC),負責歐洲數字地震台站寬頻帶數字地震資料的匯集和傳送,以及全球數字資料的交換。這箇中心於1987年1月1日開始運作,1988年全面運作。

中國數位化地震台網建設

中國數字地震觀測技術的開發最早開始於70年代後期,"八五"期間,中國地震局承擔了國家科技公關項目-"地震和前兆數位化觀測實驗系統研製"。經過精心組織與實施,完成了預期目標,整個系統達到了國際先進水平,有的達到了國際領先水平。"九五"期間,中國地震局主持實施了"中國數字地震觀測系統建設",地震觀測系統發生了根本性的變革,建立起了由47個國家基本數字地震台和全國台網中心組成的國家數字地震台網、近30個區域遙測地震台網中的2/3實施了數位化改造,新建的西安、福建和廣州數字遙測地震台網先後於1997年和1999年投入運行,具有國際先進水平的首都圈數字地震遙測台網也即將投入運行。"十五"期間,又提出了更加宏偉的台網建設藍圖,分國家數字地震台網建設、區域數字地震台網建設、流動數字地震台網建設。新、擴建國家數字地震台站108個(其中我省改擴建的台站有聊城、荷澤、煙臺和郯城),將"九五"期間建設的30個區域數字台的數據採集精度由16位數采提高到24位,同時加強台網中心線上大容量數據接收、處理和存儲能力;新建12個區域數字地震台網中心,擴建包括山東台網在內的20個區域數字地震台網中心,新建200個左右的數字地震子台,改建300個模擬地震子台為數字地震子台,同時加強區域台網中心數據處理和存儲能力;建設有1000套寬頻帶流動數字地震儀組成的流動數字地震台網,設立流動數字地震台網觀測與數據處理中心,台網中心配置大容量數據存儲及服務設備和數據計算處理設備。

山東省數位化地震台網建設

1908年德國在青島觀象台建立起了我省第一個地震台,1909年1月23日記錄到嶗山地區發生的一次有感地震。1966年邢台地震之後,山東開始建立自己的模擬測震台網,至1990年山東省級以上測震台站達到21個。

隨著現代通訊技術和觀測技術的發展和提高,"八五"期間,我省建立起由五個子台、一個中繼站和一個接收中心組成的濟南無線遙測地震台網,但建立後的台網孔徑較小,只有200公里,監控能力只有ML≥3.0級。

"九五"期間,在對濟南無線遙測地震台網進行技術改造的同時,採用DDN方式增加了8個數字地震台(其中6台短周期,1秒~20HZ;2台寬頻帶,20秒~20Hz),與原濟南無線遙測地震台網共同組成了目前的濟南數字遙測地震台網。

"十五"期間,根據地震學研究發展的需要,在各種技術進步的促進下,擬建成由3個國家數字地震台、33個區域數字地震台站組成的山東數位化測震台網。青島、煙臺、嘉祥改建為國家數字地震台站。區域數字地震台站中,新建區域數字地震台站15個,改擴建台區域數字地震台站13個,升級台站5個。

基於數位化地震監測的研究方向

寬頻帶地震觀測台網的數量和規模將成倍擴大,全球地震台網的密度將進一步增加,其分布將更加均勻合理,海洋觀測將成為重點。

流動寬頻帶地震觀測技術將進一步獲得迅速發展,技術性將明顯改善,採用衛星傳輸的連續實時觀測系統將在大型流動地震台陣觀測中獲得廣泛套用,從而使流動地震台陣觀測系統的整體性獲得明顯改善,其空間解析度將大大提高,在關鍵地區的觀測將達到公里級的解析度。

流動寬頻帶地震觀測的作用和重要性將與日俱增,流動寬頻帶地震觀測技術在區域地震觀測中將獲得日益廣泛的作用。

全球構造和區域構造的寬頻帶地震成像質量將大幅度提高,核幔結構和殼幔耦合關係的研究將成為地震成像研究的重點,大陸動力學和全球動力學的研究將取得突破性的進展。