作者簡介

地震中的父與子

地震中的父與子《地震中的父與子》原作者是美國作家馬克·漢林(Mark Victor Hansen)。

馬克·漢林是一個專業性演講者,在過去20年,他在32個以上的國家對2百萬人已超過了4千次演講。他的講座包括優秀的銷售策略;個人的能力和發展等。

他給不同的人帶來積極和深遠的影響。在他的職業生涯中,他始終鼓舞成千上萬的人創造一個更加強大、更有自己的未來。馬克是多產作家,有著與寫作夥伴Canfield傑克的心靈雞湯系列。

馬克也創作了一系列書籍、錄音帶、VCD,使得他的聽眾認識和發揮在生意和個人生活中自己的潛能。他的訊息,使他成為受歡迎的電視和電台的人物。他也出現在許多雜誌的封面。

原文內容

1989年發生在美國洛杉磯一帶的大地震,在不到四分鐘的時間裡,成千上萬的人受到傷害。

在混亂中,一位年輕的父親安頓好受傷的妻子,沖向他七歲兒子的學校。那個昔日充滿孩子們歡聲笑語的漂亮的三層教室樓,已變成一片廢墟。

他頓時感到眼前一片漆黑,大喊:“阿曼達,我的兒子!”跪在地上大哭了一陣後,他猛地想起自己常對兒子說的一句話:“不論發生什麼,我總會跟你在一起!”他堅定地站起身,向那片廢墟走去。

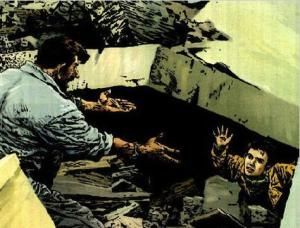

他知道兒子的教室在一層樓的左后角處,便疾步走到那裡,開始動手清理挖掘。

在他清理挖掘的時候,不斷地有孩子的父母急匆匆地趕來,看到這片廢墟,他們痛哭並大喊:“我的兒子!”“我的女兒!”哭喊過後,他們便絕望地離開了。有些人上來拉住這位父親,說:“太晚了,沒有希望了。”這位父親雙眼直直地看著這位好心人,又埋頭挖了起來。

消防隊長擋住他:“這裡太危險了,隨時可能起火爆炸,請你快點兒離開!”

警察走過來:“你很難過,難以控制自己,可以理解,但這樣乾很危險,請馬上回家去吧!”

人們搖頭嘆息著走開了,都認為這位父親因為失去孩子,過於悲痛而精神失常了。

這位父親心中只有一個念頭:“兒子在等著我!”

十二時,二十四小時,三十六小時,沒人再來阻擋他。他滿臉灰塵,雙眼布滿血絲,渾身上下的衣服破爛不堪,到處都是血跡。到第三十八小時,他突然聽見底下傳出孩子的聲音:“爸爸,是你嗎?”

是兒子的聲音!父親大喊:“阿曼達!我的兒子!”

“爸爸,真的是你嗎?”

“是我,是爸爸!我的兒子!”

“我告訴同學們不要害怕,說只要我爸爸活著就一定會來救我,也能救大家。因為你說過,不論發生什麼事,你總會和我在一起!”

“你現在怎么樣?有幾個孩子活著?”

“我們這裡有14個同學,都活著,我們都在教室的牆角,房頂塌下來架成個大三角形,我們沒被砸著。我們又餓又渴又害怕,現在好了。”

父親大聲向四周呼喊:“這裡有14個小孩,都活著!快來人!”

過路的幾個人趕緊上前來幫忙。

50分鐘後,一個安全的小出口開闢出來了。

父親聲音顫抖地說:“出來吧!阿曼達。”

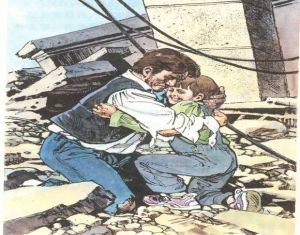

“不!爸爸。先讓我的同學出去吧!我知道你會跟我在一起,我不怕。不論發生了什麼,我知道你總會跟我在一起。”

這對了不起的父與子,在經歷了這場巨大的災難後,無比幸福地緊緊擁抱在一起。

故事質疑

《地震中的父與子》被收錄於滬教版七年級下學期語文課本第八課(文章名改為《父與子》)人教版國小語文課本,但它幾乎每隔兩三年就要修訂一下,唯一修訂的地方就是開頭第一句話的時間。

2002年和2003年版本的課文是這樣的——“1989年美國洛杉磯發生大地震,30萬人在不到4分鐘的時間裡,受到了不同程度的傷害,在混亂中,一個年輕的父親沖向他7歲兒子的學校,那個昔日充滿孩子們歡聲笑語的漂亮的三層教學樓已經變成一片廢墟。”但事實上,1989年美國洛杉磯並沒有發生地震。

2004年6月份印刷的課本,課文的開頭改成了“1994年,美國洛杉磯發生大地震,30萬人在不到4分鐘的時間裡,受到不同程度的傷害”。1994年1月17日,美國洛杉磯的確發生地震了——6.6級的地震造成62人死亡,9000多人受傷,25000人無家可歸,毀壞建築物2500餘座(加上嚴重受損約4000餘座),幾條高速公路多處被震斷,一些立交橋坍塌,通向洛杉磯市區及其他地區的11條主幹道被迫關閉。地震還造成該市大部分地區斷電停水,約4萬戶住宅斷水,5.2萬戶斷電,3.5萬戶斷煤氣,通訊網路出現嚴重阻塞,累計經濟損失高達300億美元。不過地震的時間是當地時間凌晨4點31分,凌晨的學校按理學生只在宿舍,但前面卻只寫教學樓,並沒有出現類似宿舍的詞語。

2005年6月,課文又進行修訂,文章開頭變成了“有一年”。

2009年12月,課文開頭又變成了“一場突如其來的大地震”。

2012年,課文開頭又變成了“有一年”。

洛杉磯地震

1994年1月17日凌晨4時31分,洛杉磯地區發生芮氏6.6級地震,震中位於市中心西北200多公里的聖費爾南多谷的北嶺地區。發生地震時大多數人還處於沉睡之中,還沒有來得及反應,災難就降臨了。在持續30秒的震撼中,大約有11000多間房屋倒塌,震中30公里範圍內高速公路、高層建築或毀壞或倒塌,煤氣、自來水管爆裂,電訊中斷,火災四起,直接和間接死亡58人,受傷600多人,財產損失300多億美元。 地震發生後,加州政府立即派出了300支搜尋營救隊前往災區實施應急救援,這些營救隊員裝備有高科技的監聽儀器及可以深入到廢墟縫隙裡面進行拍攝的錄像設備。營救人員運用這些先進的設備救出了許多被困、受傷的居民。 地震當天,柯林頓總統簽署了一項向災區提供4億多美元聯邦緊急援助的檔案,並派出一個特別小組前往災區處理善後賑災事宜。美國紅十字會在受災最嚴重的北嶺地區設立了18個避難所,向災民發放帳篷、食品、衣物等生活用具。地震發生後,當局還組織了大批專家,對未受損的建築物進行可行性鑑定,並將10000多間危房予以封鎖,以待拆除。據美國地震台網測定,1994年1月17日4時31分(台北時間17日20時31分),在洛杉磯市西北35公里處(北緯34°13′,西經118°32′)發生芮氏6.6級地震。

據統計,這次地震造成62人死亡,9000多人受傷,25000人無家可歸,毀壞建築物2500餘座(加上嚴重受損約4000餘座),幾條高速公路多處被震斷,一些立交橋坍塌,通向洛杉磯市區及其他地區的11條主幹道被迫關閉。地震還造成該市大部分地區斷電停水,約4萬戶住宅斷水,5.2萬戶斷電,3.5萬戶斷煤氣,通訊網路出現嚴重阻塞,雷擊經濟損失高達300億美元,這是一個驚人的數字!它相當於1976年我國唐山7.8級地震造成的經濟損失的10倍;是美國加州1952年7.5級地震造成的經濟損失的600倍及1987年7.1級地震造成的經濟損失的5倍,而這次地震的震級卻比上述地震小0.5-1.2級!據報導,這是迄今為止美國歷史上地震災害造成的經濟損失最大的一次地震。

這次地震造成如此巨大的損失,有多方面的原因:

首先,震中位於聖費爾南多河谷的諾恩里奇,離洛杉磯市中心只有32.19公里(而1989年普里埃塔7.1級地震離洛杉磯市中心則有96.56多公里),震區不僅人口密度大,經濟密度更大。

其次,地震發生在當地時間凌晨4時31分,人們大多酣睡在沉沉的夢鄉中,對地震毫無防範,幸虧洛杉磯市處於多震區,1989年又發生過7.1級地震,大多數房屋抗震性能好,受到7.1級地震破壞的房屋也進行了加固,否則後果更不堪構想。

第三,震前沒有預報。市政當局和市民毫無心理準備,地震發生後難以進入緊張有序的應急狀態,造成一些混亂。據報導地震當晚有73人因掠奪、搶劫、盜竊和違反宵禁命令而鋃鐺被捕。所幸美國法制比較完善,各州有一系列關於減輕災害的法律,減災工作有章可循。因此震後10分鐘,聯邦緊急事務管理局(FEMA)和加州緊急事務辦公室(OES)開始迅速組建現場指揮部,接著成立幾十個救助中心,震後20分鐘,廣播、電視等到新聞媒介就及時請專家介紹震情,宣傳安全防震知識,為指導市民救災和安定社會起了推動作用。

第四,洛杉機市交通高度發達,造價昂貴的高速公路和立交橋高度集中(僅洛杉磯地區就有2523座高架橋),震中又十分接近,致使地震損失過大。

第五,地震不僅造成停水斷電,通訊阻塞,而且造成煤氣管道破裂,引起100多處火災,致使地震損失擴大。

第六,儘管洛杉磯市大多數建築物抗震性能較高,1989年7.1級地震破壞的建築物也進行了修復和加固,但是,仍存在一些抗震性能差的建築,這次地震被毀建築基本上都屬於這類建築,致使2.5萬人無家可歸。

原因剖析:洛杉磯地區位於美國西海岸,正好處於全球最大的地震帶--環太平洋地震帶範圍內,是一個地震高發地區。後經科技人員勘測,地在下兩萬米左右的深處有一條活動斷層,專家們認為,這雖造成本次地震的罪魁禍首。

啟示:這次地震號稱該地區歷史上有數的大地震,但僅死亡58人。其死亡人數之少,主要歸功於洛杉磯地區建築物具備了良好的防震功能。當地政府和人民在該地多次發生地震後,樹立了較強的意識,在建造房屋時,大都採用木質結構,植根于堅實的岩層中,並依山勢而布局,所以當地房屋的抗震性能非常優越,在發生地震時能夠避免倒塌,大在降低了傷亡人數。但從另一方面分析,本次地震受傷亡人數雖然很少,但經濟損失高達300億美元。這是因為洛杉磯地區是全美第二大城市帶,經濟密度相當高,災害的放大效應非常明顯,形成了低人口死亡率、高經濟損失率的災情特徵。