研究歷程

圖靈測試

圖靈測試1950年,圖靈發表了一篇劃時代的論文,文中預言了創造出具有真正智慧型的機器的可能性。

由於注意到“智慧型”這一概念難以確切定義,他提出了著名的圖靈測試:如果一台機器能夠與人類展開對話(通過電傳設備)而不能被辨別出其機器身份,那么稱這台機器具有智慧型。這一簡化使得圖靈能夠令人信服地說明“思考的機器”是可能的。論文中還回答了對這一假說的各種常見質疑。

圖靈測試是人工智慧哲學方面第一個嚴肅的提案。

1952年,在一場BBC廣播中,圖靈談到了一個新的具體想法:讓計算機來冒充人。如果不足70%的人判對,也就是超過30%的裁判誤以為在和自己說話的是人而非計算機,那就算作成功了。

1956年達特茅斯會議之前,英國研究者已經探索十幾年的機器人工智慧型研究。比率俱樂部是一個非正式的英國控制論和電子產品研究團體,成員包括阿蘭·麥席森·圖靈。

1967年由英國哲學家費麗帕·弗特提出。鐵軌上有五個小孩在玩,停用的岔軌上有一個小孩在玩,要把車轉移到岔軌上壓死一個孩子救下五個嗎?這是一個非常典型的關於道德問題的直覺泵。

1980年約翰·塞爾在《心智、大腦和程式》一文中提到的中文屋子思想實驗,對圖靈測試發表了批評。

2014年6月8日,一台計算機成功讓人類相信它是一個13歲的男孩,成為有史以來首台通過圖靈測試的計算機。這被認為是人工智慧發展的一個里程碑事件,但專家警告稱,這項技術可用於網路犯罪。

。

測試內容

圖靈測試

圖靈測試圖靈肯定機器可以思維的,他還對智慧型問題從行為主義的角度給出了定義,由此提出一假想:即一個人在不接觸對方的情況下,通過一種特殊的方式,和對方進行一系列的問答,如果在相當長時間內,他無法根據這些問題判斷對方是人還是計算機,那么,就可以認為這個計算機具有同人相當的智力,即這台計算機是能思維的。這就是著名的“圖靈測試”(Turing Testing)。當時全世界只有幾台電腦,其他幾乎所有計算機根本無法通過這一測試。

要分辨一個想法是“自創”的思想還是精心設計的“模仿”是非常難的,任何自創思想的證據都可以被否決。圖靈試圖解決長久以來關於如何定義思考的哲學爭論,他提出一個雖然主觀但可操作的標準:如果一台電腦表現(act)、反應(react)和互相作用(interact)都和有意識的個體一樣,那么它就應該被認為是有意識的。

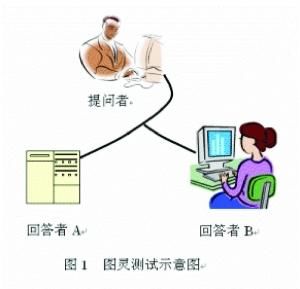

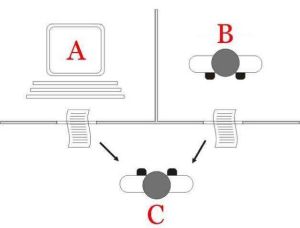

為消除人類心中的偏見,圖靈設計了一種“模仿遊戲”即圖靈測試:遠處的人類測試者在一段規定的時間內,根據兩個實體對他提出的各種問題的反應來判斷是人類還是電腦。通過一系列這樣的測試,從電腦被誤判斷為人的幾率就可以測出電腦智慧型的成功程度。

圖靈預言,在20世紀末,一定會有電腦通過“圖靈測試”。目前為止還沒有電腦通過圖靈測試。美國科學家兼慈善家休·羅布納20世紀90年代初設立人工智慧年度比賽,把圖靈的構想付諸實踐。比賽分為金、銀、銅三等獎。

圖靈預言,到2000年將會出現足夠好的電腦,能夠在不超過7成人的長達5分鐘的提問中全部回答正確。成功通過圖靈測試的電腦還沒有,但已有電腦在測試中“騙”過了測試者。最終將會出現能夠騙過大多數人的電腦嗎?前幾年IBM公司研製的計算機“深藍”與西洋棋世界冠軍卡斯帕羅夫進行的那場人機大戰,最終以“深藍”戰勝卡斯帕羅夫而宣告結束,讓我們不得不佩服圖靈的天才預言。

測試方法

1.圖靈測試的方法是,被測試人,和一個是聲稱自己有人類智力的機器。測試時,測試人與被測試人是分開的,測試人只有通過一些裝置(如鍵盤)向被測試人問一些問題,這些問題隨便是什麼問題都可以。問過一些問題後,如果測試人能夠正確地分出誰是人誰是機器,那機器就沒有通過圖靈測試,如果測試人沒有分出誰是機器誰是人,那這個機器就是有人類智慧型的。

目前還沒有一台機器能夠通過圖靈測試,也就是說,計算機的智力與人類相比還差得遠呢。如果一個機器具備了“類智慧型”運算能力,那么通過圖靈試驗的時間會延長,至於多長時間合適,這是後繼科研人員正在研究的問題

圖靈測試 2014 的舉辦方英國雷丁大學發布新聞稿,宣稱俄羅斯人弗拉基米爾·維西羅夫(Vladimir Veselov)創立的人工智慧軟體尤金·古斯特曼(Eugene Goostman)通過了圖靈測試。如果這一結論獲得確認,那么這將是人工智慧乃至於計算機史上的一個里程碑事件。

2.人機測試:圖靈採用“問”與“答”模式,即觀察者通過控制打字機向兩個測試對象通話,其中一個是人,另一個是機器。要求觀察者不斷提出各種問題,從而辨別回答者是人還是機器。圖靈還為這項測試親自擬定了幾個示範性問題:

問: 請給我寫出有關“第四號橋”主題的十四行詩。

答:不要問我這道題,我從來不會寫詩。

問:34957加70764等於多少?

答:(停30秒後)105721

問:你會下西洋棋嗎?

答:是的。

問:我在我的K1處有棋子K;你僅在K6處有棋子K,在R1處有棋子R。輪到你走,你應該下哪步棋?

答:(停15秒鐘後)棋子R走到R8處,將軍!

圖靈指出:“如果機器在某些現實的條件下,能夠非常好地模仿人回答問題,以至提問者在相當長時間裡誤認它不是機器,那么機器就可以被認為是能夠思維的。”

從表面上看,要使機器回答按一定範圍提出的問題似乎沒有什麼困難,可以通過編制特殊的程式來實現。然而,如果提問者並不遵循常規標準,編制回答的程式是極其困難的事情。例如,提問與回答呈現出下列狀況:

問:你會下西洋棋嗎?

答:是的。

問:你會下西洋棋嗎?

答:是的。

問:請再次回答,你會下西洋棋嗎?

答:是的。

你多半會想到,面前的這位是一部笨機器。如果提問與回答呈現出另一種狀態:

問: 你會下西洋棋嗎?

答:是的。

問:你會下西洋棋嗎?

答:是的,我不是已經說過了嗎?

問:請再次回答,你會下西洋棋嗎?

答:你煩不煩,幹嘛老提同樣的問題。

那么,你面前的這位,大概是人而不是機器。上述兩種對話的區別在於,第一種可明顯地感到回答者是從知識庫里提取簡單的答案,第二種則具有分析綜合的能力,回答者知道觀察者在反覆提出同樣的問題。“圖靈測試”沒有規定問題的範圍和提問的標準,如果想要製造出能通過試驗的機器,以我們的技術水平,必須在電腦中儲存人類所有可以想到的問題,儲存對這些問題的所有合乎常理的回答,並且還需要理智地作出選擇。

創始人物

英國數學家、邏輯學家,被視為計算機科學之父。1931年,阿蘭·圖靈(Alan Turing)進入劍橋大學國王學院,畢業後到美國普林斯頓大學攻讀博士學位。

1936年,圖靈向倫敦權威的數學雜誌投一篇論文,題為“論數字計算在決斷難題中的套用”。在這篇開創性的論文中,圖靈給“可計算性”下了一個嚴格的數學定義,並提出著名的“圖靈機”(Turing Machine)的構想。“圖靈機”不是一種具體的機器,而是一種思想模型,可製造一種十分簡單但運算能力極強的計算裝置,用來計算所有能想像得到的可計算函式。“圖靈機”與“馮·諾伊曼機”齊名,被永遠載入計算機的發展史中。1950年10月,圖靈又發表另一篇題為“機器能思考嗎”的論文,成為劃時代之作。也正是這篇文章,為圖靈贏得了“人工智慧之父”的桂冠。圖靈還進一步預測稱,到2000年,人類應該可以用10GB的計算機設備,製造出可以在5分鐘的問答中騙過30%成年人的人工智慧。

社會評價

現代計算機之父馮·諾依曼生前曾多次謙虛地說:如果不考慮查爾斯·巴貝奇[v]等人早先提出的有關思想,現代計算機的概念當屬於阿蘭·圖靈。馮·諾依曼能把“計算機之父”的桂冠戴在比自己小10歲的圖靈頭上,足見圖靈對計算機科學影響之巨大。

雷丁大學的客座教授Kevin Warwick說,儘管此前曾有人聲稱圖靈測試已經得到通過,但是相比之下,這次活動的標準是最為嚴格的,沒有對問題做任何預設。因此,他們自豪地宣布圖靈測試首次獲得通過。