法律地位

海洋法公約

第11部分的規定:

(1)國際海底區域及其自然資源是人類的共同繼承財產

(2)任何國家都不能對區域及其資源主張或行使主權或主權權利,任何國家或自然人或法人都不能把區域及其資源的任何部分據為己有。

(3)對資源開發的一切權利屬於全人類,由 國際海底管理局代表全人類進行管理 。區域的開發要為全人類謀福利,各國都有公平地享受海底資源收益的權利 ,特別要照顧到開發中國家和未取得獨立的國家的人民的利益。

(4)區域的法律地位不影響其上復水域和上空的法律地位。

相關法律

建立

《聯合國海洋法公約》已於1994年11月16日正式生效,然而在此之前,同年7月, 聯大制定通過了《關於執行〈海洋法公約〉第11部分的協定》,形成了對《公約》之第11部分的根本性修改。這個《協定》的訂立實質上構成了對國際海洋法中 國際海底區域制度的新發展。

《聯合國海洋法公約》第11部分的主要內容

《公約》第11部分對適用於國際海底區域(以下簡稱“區域”——指國家管轄範圍以外的海底、洋底及其底土)的原則、“區域”內資源的開發、國際海底管理局的機構及其職能等作了詳細的規定。

《公約》首先確認了“區域”及其資源是人類的共同繼承財產的原則,並根據這一總原則,規定了適用於“區域”的五項具體原則:

1 )不應將“區域”及其資源為己有的原則;

2 )對“區域”及其資源實行國際管理的原則;

3 )“區域”內的活動為全人類的利益而進行和公平分配經濟利益的原則;

4 )和平利用“區域”的原則;

5 )保護海洋環境的原則。

關於“區域”內資源的勘探和開發,《公約》規定,這項活動應在國際海底管理局的組織和控制下進行,一方面,由管理局的開發機構企業部直接從事勘探和開發;另一方面,締約國及其國有企業、或在締約國擔保之下的具有該國國籍的自然人或法人也可以與管理局協作的方式進行。

這種 平行開發制度的具體做法是:在一海底區域被勘探後,開發申請者要向管理局提供兩塊具有同等價值的礦址。管理局選擇其中一塊作為保留區,留待自己直接開發;另一塊由申請者開發(每年交納固定的開採費)。申請者還要轉讓技術,在經營中取得的利潤還要提成,把利潤提成和國際海底管理局自己開發取得的利潤分給全體《公約》的成員國。這個作法是《公約》簽訂時妥協和折衷的產物,但它基本反映了開發中國家的利益和要求。

《公約》規定設立國際海底管理局,負責對“區域”內的活動的組織和控制,特別是對於“區域”資源的管理。按照《公約》的規定,管理局下設以下幾個機構:大會、理事會、秘書處和企業部。大會由全體成員國參加,是管理局的最高機關。理事會是管理局的執行機關,主要是監督和協調《公約》規定的關於管理局職權範圍內所有事項的實施。理事會的表決程式採取了實質性問題的三級表決制,這一制度在國際機構的表決制度中被認為是獨一無二的。企業部分管勘探和開發活動事宜,內設董事會負責其業務的指導。

過程

1982年4月, 在聯合國第三次海洋法會議上通過了《聯合國海洋法公約》(以下簡稱《公約》)。〔1〕會議確定於1982年12 月在牙買加簽署公約。到1984年12月9日簽字截止時,有159個國家和實體在《公約》簽了字。

〔2〕在1982年12月10日 第三次聯合國海洋法會議結束的當天,我國在《公約》上籤了字。

〔3〕《公約》共320條,9個附屬檔案, 內容十分詳盡。至1993年11月16日,已滿60個國家遞交了批准書。《公約》規定:“本公約應自第60份批准書或加入書交存之後12個月生效”。因此,《公約》於1994年11月16日正式生效。但是,在此之前,1994年7月,由美國、英國、法國、德國等西方已開發國家共同參與,聯合國大會制訂,通過了《關於執行〈海洋法公約〉第11部分的協定》(以下簡稱《協定》),實質上對《公約》之第11部分作了根本性的修改。

《公約》的普遍性問題

《公約》雖有159個國家簽字,並有60個國家遞交了批准書, 但批准的大多數是開發中國家,唯一的西方國家是冰島。美國、英國、德國等已開發國家均未簽字。如果已開發國家及一些大國不批准加入,則公約的普遍性很難確定,因而其原則也不能得到普遍確認。

那么美國、英國、德國等西方國家為什麼不願意加入《公約》呢?就是因為他們對《公約》第11部分的不滿,這是因為國際海底開發制度涉及到所有國家的利益,而《公約》中規定的“平行開發制度”明顯強調開發中國家的利益,而不利於西方國家的利益。為此,西方國家對《公約》第11部分專門出台一個《深海底多金屬結核開發暫行規定》

建立國際海底管理局和海洋法法庭的問題

隨著1994年11月16日《公約》的正式生效,國際海底管理局(國際海底區域的管理機構)和國際海洋法法庭(其海底爭端分庭不僅對締約國之間和締約國與管理局之間的爭端有管轄權,而且對管理局與同它簽訂勘探和開發國際海底資源契約的自然人或法人之間的爭端也有管轄權)急需設立。然而,龐大的機構,其費用負擔很重,若沒有已開發國家的參加,僅靠開發中國家,則是很成問題的。

《公約》對市場形勢估計不足

《公約》之所以規定深海海底開發制度,是基於“海底開發是一項收益很大的活動,大規模海底開發即將開始”的假設。可見,實際情況表明,深海海底資源的大規模商業開採目前尚不可能,法律明顯超前。這表現:①深海海底金屬開發耗資巨大。②據專家認為,目前開發錳結核的商業價值為零。市場形勢也表明,可以從錳結核中提煉的錳、鎳、鈷、銅等金屬,現階段除錳以外,市場上(陸上生產的)均是供過於求,市場潛力不足。③大規模的商業開採和生產只是一種構想,目前尚停留在勘探階段,提煉地、加工地都還尚在研究之中。

第11部分的癥結及《協定》對其的修改

1.關於締約國的費用承擔問題

《公約》規定的機構相當龐大,費用的承擔對於各締約國來說是巨大的。因此在《協定》的制定過程中,有代表主張:在商業性開採開始前的過渡階段,應遵循漸進地設立管理局、法庭以使締約國的費用承擔減少到最低限度。《協定》最後的具體修改是:①儘量減少各締約國的費用承擔,這一原則適用於會議的吃住、會期長短、開會次數等;②管理局各機關的設立和運作採取漸進的方式;③締約國不再承擔向企業部提供開發礦址資金的義務。

2.關於企業部

《公約》規定,企業部的資金從申請費、利潤提成和參加公約的國家按向聯合國繳費的比例向管理局提供;同時規定企業部按照國有規模設立並經營業務,這使得企業部有了特權,它與其它企業的競爭屬於不正當競爭。因此《協定》制定中提議解決辦法:將企業部辦成管理局秘書處那樣的一個小型部門,通過聯合企業的方式解決經營的問題。最後《協定》修改規定:①不是一開始就成立企業部,而是先由秘書處代行其職責,直到其能夠獨立運作;②企業部的採礦業務以聯合企業的方式進行;③適用於承包者的義務同樣適用於企業部(取消了其特權,使之處於公平競爭的狀態)。

3.關於決策問題

《公約》規定管理局理事會作為執行機構,其表決程式採取實質性問題的三級表決制,將決策的問題分為程式性問題和實質性問題(又分為三類),分別由半數多數和2/3多數,3/4多數、協商一致的表決方式通過。無疑這種決策程式是極其複雜的。《協定》修改確定,關於程式問題的決定,由出席並參加表決的過半數成員作出;關於實質問題的決定,由出席並參加表決的三分之二多數成員作出。

4.關於技術轉讓的問題

《公約》規定深海海底開發承包者要向企業部轉讓開發技術,並且這種轉讓是強制性和有償的。《協定》修改規定:《公約》關於強制轉讓技術的規定取消,轉讓通過市場(買賣方式)或者舉辦聯合企業方式來取得技術。

5.關於生產限額

《公約》對海上生產進行了數額限制,以保護陸上生產國的利益,防止海上生產的同類產品衝擊市場,導致價格猛跌。《協定》完全取消了關於生產限額的規定,《公約》原有的條款將不再適用。這是《協定》對《公約》的一個根本性修改!

6.關於補償基金

《協定》在這一方面亦對《公約》作了根本性的修改。《公約》規定由於深海海底資源開發對於陸上生產國的損失應給予補償;而《協定》則規定對於陸上生產國的損失,改為以經濟援助基金的形式給予補償。

7.關於公約的財政條款

《公約》規定深海海底開發者從申請到商業性生產都應向管理局繳費。申請費為50萬美元,承包者自契約生效起每年交納固定年費100 萬美元。商業生產開始後照章交納利潤提成和固定年費。這對於已開發國家的承包者顯然不利,因此,修改意見認為應當保留申請費,而年費則應適當地交納。《協定》修改規定,取消生產費和利潤的繳納;“生產年費”的概念仍然保留,但繳納多少由理事會決定。

8.關於審查會議

由於平行開發制度是過渡時期的臨時性制度,《公約》還規定了對該制度的審查制度。除了每5年由管理局大會審查一次外, 還規定了在最早商業性開採的15年後專門召開審查會議來審查,這無疑使原本複雜的機構組織運作機制更趨繁瑣。因此《協定》取消了關於審查會議的專門規定,而將其納入了關於修正、改進程式的其他條款中。

《協定》與《公約》第11部分的關係

1.《協定》是一個單行文本,因此在適用《公約》第11部分有問題時,即對於那些被取消或者修改的條款該如何對待的問題上,應適用《執行〈海洋法公約〉第11部分的協定》的規定,而被更改、取消的條款則不再適用了。

2.凡是已經遞交批准書,加入《公約》的國家,推定為同樣接受《協定》的約束,此後表示願意接受《公約》約束的國家,一旦遞交批准書,即表示願意同樣接受《協定》的約束。

3.根據條約法原則,沒有加入《公約》的國家,自然不受《公約》和《協定》的約束,但是亦不得單獨接受《協定》的約束。

中國與國際海底區域資源開發制度

國際海底區域

國際海底區域中國一貫反 對超級大國霸占海洋,竭力要求修訂新的海洋法;並一貫支持海底委員會和第三次聯合國海洋法會議工作,包括支持人類共同繼承財產原則適用於國際海底區域,強調“區域”制度應由國際機構管制。當然,中國不僅支持國際海底區域制度,而且採取符合公約規定的制度,付諸實踐,並取得了可喜的成就。中國於1991年完成先驅投資者登記工作,成為第五位已登記的先驅投資者。在深海勘查方面,中國已擁有多波束測深系統、深海拖曳觀測系統、6000米水下自治機器人等勘查手段;在深海開採技術方面,中國大洋協會已展開了1000米深海多金屬結核採礦海試系統的研製工作;在能力建設方面,我國於2002年已完成對“大洋一號”科考船的現代化改裝工作;在國際事務及地位方面,我國實施的“基線及其自然變化”計畫已列為管理局組織的四大國際合作項目之一。我國於2000年連任理事會B組成員,2004年當選為A組成員。我國在管理局的地位日益提高。雖然我國在國際海底區域制度方面已取得了一定的成就,但面臨的形勢並不樂觀。我國今後在勘探和開發“區域”資源方面的任務,包括發展趨向,主要為以下幾個方面。

1.合理安排對多金屬硫化物和富鈷結殼資源的研究工作。我國應在管理局還未通過新規章草案之前,利用現有研究和先前航次的調查結果,在考慮上述兩種資源的特性、開採制度、商業開採儲量需要、國際金屬市場需求狀況,以及開發技術的難易程度等因素後,對新規章草案中規定的申請勘探面積、對毗連區塊的要求和放棄制度等提出自己的主張。為此,我國應合理安排,加強對上述問題的研究。

2.加強深海開採技術攻關。“區域”制度的最終目的為實施商業開發“區域”內資源,而深海開採技術為實現商業開採的關鍵要素。目前,部分已登記的先驅投資者已完成深海關鍵技術的研製,例如,印度已完成採礦系統450米水深的海試,並將進一步發展深海技術。我國應在確保深海資源占有量的同時,應考慮和研製深海技術,包括深海技術發展目標、建立深海技術體系、儲備關鍵深海技術等,並開展重點領域的國際合作,實現我國深海技術的跨越式發展。

3.加強深海科學研究工作。我國應利用大洋協會長期積累的海上調查能力,整合人才隊伍,與國內優勢單位配合,加強“區域”內海洋科學研究,特別是收集和分析“區域”內資源的數據,並建立資料庫,增強我國在深海科學研究領域的地位。

4.加強對全球海底金屬市場的調查研究。為實現“區域”資源的商業開採,我國應加強對全球金屬市場的調查研究,合理制定我國相關產業政策,並向管理局提供制定相關資源勘探和開發規章的意見,承擔我國作為管理局A組成員的重大職責。

5.加強國際海底區域制度研究的資金投入。實施“區域”資源的勘探和開發活動,需要巨額的資金。為此,我國應不斷擴大投資主體範圍及合作方式,並制定相關政策。例如,在融資、稅收方面的優惠政策,加大對國際海底區域制度研究所需資金的投入,包括利用民資和外資。

為完成上述相關任務,筆者認為,我國必須制定深海資源開發法。眾所周知,我國已提出了海洋資源開發戰略,且我國周邊海域複雜,海洋資源開發形勢嚴峻;同時,國內能源資源需求日益飆升,為確保我國經濟社會發展所需資源,我國應完善海洋資源開發法律制度,包括制定海洋資源開發法。總之,為推進我國海洋資源開發戰略,我國不僅應加強對公約的理論研究,積極利用國際、區域、雙邊海洋法律制度,穩定周邊環境;而且應不斷完善我國海洋資源開發法律制度,並豐富國家實踐。此次我國“大洋一號”環球科考必將推進我國深海事業,並將為我國儘早獲得“區域”內多金屬結核以外資源的勘探權作出重大貢獻。

開發進展

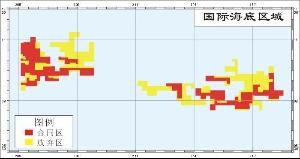

2011年8月初,國際海底管理局已核准 中國大洋礦產 資源研究 開發協會提出的多 金屬硫化物礦區 申請,使大洋協會在 國際海底區域獲得了1萬平方公里具有專屬勘探權的多金屬 硫化物資源 礦區,並在未來開發該資源時享有優先開發權。

中國大洋協會秘書長金建才介紹說,此次申請的獲準,標誌著大洋協會繼2001年在東太平洋獲得7.5萬平方公里多金屬結核資源勘探契約區後,在國際海底獲得第二塊享有專屬勘探區和優先開採區權的海底礦區。

根據《聯合國海洋法公約》,國際海底區域及其資源屬於人類的共同繼承財產,由國際海底管理局代表全人類組織和控制“區域”內礦物資源的勘探和開發。據了解,國際海底多金屬硫化物由海底熱液作用形成,富含銅、鉛、鋅、金和銀等金屬,主要分布大洋中脊區域,具有巨大的潛在經濟價值和良好的開發前景,其賦予的環境對於人類認識海洋具有很高的科研價值。