介紹

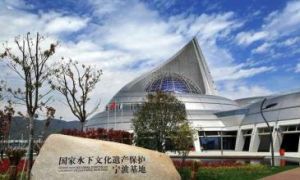

國家水下文化遺產保護寧波基地

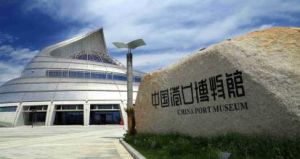

國家水下文化遺產保護寧波基地2014年10月16日,國家水下文化遺產保護寧波基地與寧波中國港口博物館落成開放活動在北侖春曉濱海新城隆重舉行。原交通部部長黃鎮東,國家文物局副局長顧玉才,聯合國教科文水下文化遺產公約秘書處主任UlrikeGuerin,國家文物局水下文化遺產保護中心主任柴曉明,浙江省文物局副局長吳志強等領導,以及來自法國、英國、越南、韓國、國內各地和台灣地區的水下考古、科技保護、古船研究、海絲研究專家代表和社會各界人士約百餘人參加落成開放活動。

顧玉才在落成儀式上高度評價了寧波在歷史上的重要港口地位和寧波近幾年來水陸考古並進、保護展示並舉,在機構建設、人才培養、業務開展、學術交流和展示宣傳諸多方面為我國的文物事業做出的重要貢獻。他特彆強調在水下考古人才隊伍建設方面,寧波的人才儲備與業務能力位居全國前列,已然形成了“水下考古的寧波力量”,值得全國學習和推廣。顧玉才說,作為我國首個掛牌成立和第一個落成投用的國家水下文化遺產保護基地,寧波基地與港口博物館合作建設,這種上下聯動、共建共享的模式,是國家和地方公共文化設施建設的又一創舉,也為其他水下文化遺產保護基地的建設提供了很好的借鑑。

國家水下文化遺產保護寧波基地

國家水下文化遺產保護寧波基地16日下午至17日,首屆“水下考古·寧波論壇”在寧波基地國際報告廳舉行。國家文物局副局長顧玉才出席論壇並講話。論壇主題為“新技術·新方法·新思路”。與會代表共提交高質量的學術論文30多篇。聯合國教科文水下文化遺產公約秘書處主任UlrikeGuerin,法國國家水下考古研究所所長MichelL'hour,越南考古研究院院長宋忠信,台灣中華水下考古學會會長臧振華,韓國國立水下文化財研究所研究室室長申熙權,英國諾丁漢大學JonC.Henderson,國家文物局水下文化遺產保護中心主任柴曉明等14位來自不同國家和地區的專家學者做了專題報告,內容涉及國際水下考古的發展趨勢與最新成果、中國水下考古的技術創新與方法探索、水下考古的項目運作與項目管理、“小白礁Ⅰ號”水下考古及相關問題等方面,學術氛圍熱烈濃郁。