定義

回火馬氏體(β-martensite)淬火馬氏體回火時,碳已經部分地從固溶體中析出並形成了過渡碳化物的基體組織。

簡介

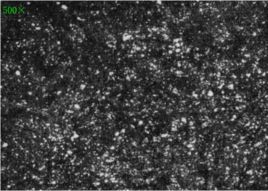

片狀馬氏體經低溫回火(150-250攝氏度)後,得到回火馬氏體。其具有針狀特徵,因此也叫針狀馬氏體

低溫回火(150-250℃) 所得到的組織是回火馬氏體,其性能是:具有高的硬度(HRC58-64)和高的耐磨性,因內應力有所降低,故韌性有所提高.這種回火方法主要用於刃具,量具,拉絲模以及其它要求硬而耐磨的零件.

鋼淬火後的組織是馬氏體及少量殘餘奧氏體,它們都是不穩定的組織,都有向穩定的組織(鐵素體和滲碳體兩相混合物)轉變的傾向.但在室溫下,原子活動能力很差,這種轉變速度極慢.隨著回火溫度的升高,原子活動能力加強,組織轉變便以較快的速度進行.由於組織的變化,鋼的性能也發生相應的變化.

製作過程

按回火溫度的不同,回火時淬火鋼的組織轉變可分為四個階段.

80-200℃馬氏體分解,當鋼加熱到約80℃時,其內部原子活動能力有所增加,馬氏體中的過飽和碳開始逐步以碳化物的形式析出,馬氏體中碳的過飽和程度不斷降低,同時,晶格畸變程度也減弱,內應力有所降低.

這種出過飽和程度較低的馬氏體和極細的碳化物所組成的組織,稱為回火馬氏體.

200-300℃殘餘奧氏體分解,當鋼加熱溫度超過200℃時,馬氏體繼續分解,同時,殘餘奧氏體也開始分解,轉變為下貝氏體或回火馬氏體,到300℃時,殘餘奧氏體的分解基本結束.

300-400℃滲碳體的形成,鋼在回火的這一階段,從過飽和固溶體中析出的碳化物轉變為顆粒狀的滲碳體(Fe3C).當溫度達到400℃時,α固溶體中過飽和的碳已基本完全析出,α-Fe晶格恢復正常,由過飽和固溶體轉變為鐵素體.鋼的內應力基本清除.

400℃以上滲碳體的聚集長大,在第三階段結束時,鋼內形成了細粒狀滲碳體均勻分布在鐵素體基體上的兩相混合物,隨著回火溫度的升高,滲碳體顆粒不斷聚集而長大.根據混合物中滲碳體顆粒大小,可將回火組織分為二種:400-500℃內形成的組織,滲碳體顆粒很細小,稱為回火屈氏體.溫度升高到500-600℃時,得到細小的粒狀滲碳體和鐵素體的機械混合物,稱為回火索氏體.