簡介

噴出岩

噴出岩英文名:Effusive rock

又稱“火山岩”

。噴出岩作為盆地地層中的特殊岩性,具有與天然地震、斷層活動時空分布的同一性以及原位沉積、時間標定等一系列特性。

分類

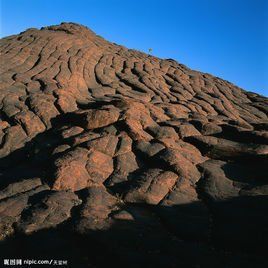

狹義的噴出岩即指各種熔岩

。熔岩具有兩種含義,一是指噴出地表後揮發分逸散的熾熱熔融狀態的岩漿,又稱熔漿;一是指由熔漿冷卻凝固而形成的岩石。沒有冷卻的熔漿可以沿山坡或河谷流動,其前端多呈舌狀,稱為熔岩流。由於熔漿化學成分的差異,其粘稠性和流動速度亦不同,基性熔漿一般含SiO2較少,粘性小,流速大,酸性熔漿含有SiO2較多,粘性大,流速小。大面積的熔岩流冷凝而形成的岩石為熔岩被。熔岩冷凝過程中,由於岩石導熱性和地表形態的差異,可形成波狀熔岩、繩狀熔岩、塊狀熔岩、熔岩瀑布和熔岩隧道等各種形態。熔漿可以是在火山爆發時從火山口噴流出來,也可以是沿斷裂溢流出來。熔漿的化學成分不同,冷卻凝固後所形成的岩石也不同。基性的噴出岩為玄武岩,中性的噴出岩為安山岩,酸性的噴出岩為流紋岩,半鹼性和鹼性噴出岩為粗面岩和響岩。噴出岩多具氣孔、杏仁和流紋等構造。多呈玻璃質、隱晶質或斑狀結構。玻璃質的黑曜岩、珍珠岩、松脂岩、浮岩等噴出岩稱為火山玻璃岩。

廣義的噴出岩包括各種熔岩和火山碎屑岩。火山碎屑岩主要是由火山作用而形成的各種碎屑物堆積而成的,往往混有一定數量的正常沉積物或熔岩物質。

歷史淵源

火山岩廣泛發育,主要有四個活動時期:即元古代、古生代、中生代及第三紀,組成四個火山活動旋迴,16個含火山地層。元古代火山岩分布在閩西北及閩西等地,石炭紀及晚三疊—早侏羅世火山岩零星見於閩西、閩中、閩北地區,晚侏羅—早白堊世火山岩廣泛分布全省,尤以東部地區最為發育,新生代火山岩分布零星,於閩南沿海地帶和閩西之明溪、寧化等地比較集中出露。

以晚侏羅—早白堊火山活動的強度和規模最大,出露面積達3.8萬平方公里,占全省總面積的31%,構成引人注目的浙、閩、粵火山活動帶之一部分。火山岩石類型有:基性、中性、中酸性、酸性火山岩[包括潛(次)火山岩]及其相應的火山碎屑岩。在已知鈣鹼質與鹼質火山岩系列中,鈣鹼質火山岩占主導地位,元古代屬鈣鹼質,部分為鹼質,古生代至中生代火山岩多屬鈣鹼質,新生代玄武岩早期是鈣鹼質,晚期屬鹼質。火山噴發形式多樣,裂隙式、裂隙—中心式及中心式噴發均很發育;中生代之前以海相噴發占主導,中生代及新生代主要為陸相噴發,中生代陸相火山岩之岩相發育齊全,包括有爆發相、噴溢相、侵出相、火山通道相、潛火山相、噴發沉積相等。

中生代火山活動及其形成的火山構造明顯受區域構造控制,據其與區域構造關係,火山構造劃分為六個級別。以福建政和至廣東大埔一線為界,東部為閩東火山活動亞帶,西部為閩西火山活動亞帶,包括六個北東向(或北北東向)展布的火山噴髮帶及一系列火山盆地、火山窪地、破火山組合體。火山構造類型有穹狀火山、層狀火山、破火山、盾狀火山、線形火山、火山噴發中心及爆發角礫岩筒等。

類型與構成

類型

火山岩

(IgneousRock)由岩漿(Magma)直接凝固而成。高溫之岩漿在從液態冷卻中結晶成多種礦物,礦物再緊密結合成火成岩。化學成分各異之岩漿,最後成為礦物成分各異之火成岩,種類繁多,細分之有數百種。如依其含矽量之高低做最簡明之分類,火成岩有酸性(Acidic)、中性(Intermediate)、基性(Basic),及超基性(Ultrabasic)四大類。同時火成岩之晶體,因結晶時在地下之深度不一亦有粗細之別;將此分別代表深淺之粗細做為礦物成分以外之另一分類依據,火成岩可分成如次之種類:晶體粗大之酸性火成岩為花岡岩(Granite),細小至肉眼不能辨識者為流紋岩(Rhyolite);晶體粗大之中性火成岩為閃長岩(Diorite)細小者為安山岩(Andesite);晶體粗大之基性火成岩為輝長(Gabbro),細小者為玄武岩(Basalt);晶體粗大之超基性火成岩為橄欖岩(Peridotite),此種火成岩無晶體細小者。晶體特大之火成岩統稱偉晶岩(Pegmatite),但應指明其為偉晶花岡岩、偉晶閃長岩,或偉晶輝長岩。此外,不論其成分如何,岩漿在地面凝固時通常不暇結晶。此等不結晶火成岩均為火山岩,或成塊狀無結構之玻璃,酸性及中性者成黑耀石(Obsidian)或浮石(Pumice),基性者成玻璃質玄武岩(BasalticGlass),或在噴發時破碎成火山角礫岩(VolcanicBreccia)或凝灰岩(Tuff)。火成岩以岩基或岩脈形體侵入較古岩層,倘再穿至地面,則成火山。火成岩不僅為一切其他岩石之原料及多種礦產之母體,且為全球水分之來源。

構成

岩漿岩主要有侵入和噴出兩種產出情況。侵入在地殼一定深度上的岩漿經緩慢冷卻而形成的岩石,稱為侵入岩。侵入岩固結成岩需要的時間很長。據估算,一個2000米厚的花崗岩體完全結晶大約需要64000年;岩漿噴出或者溢流到地表,冷凝形成的岩石稱為噴出岩。噴出岩由於岩漿溫度急聚降低,固結成岩時間相對較短。1米厚的玄武岩全部結晶,需要12天,10米厚需要3年,700米厚需要9000年。可見,侵入岩固結所需要的時間比噴出岩要長得多。黏度也是岩漿很重要的性質之一,它代表著岩漿流動的狀態和程度。岩漿中SiO2的含量對黏度影響最大,其次是Al2O3,Cr2O3,它們的含量增高,岩漿黏度會明顯增大。酸性岩中SiO2,Al2O3的含量很高,因此,黏度也最大;溶解在岩漿中的揮發份可以降低岩漿的黏度、降低礦物的熔點,使岩漿容易流動,結晶時間延長;此外,岩漿的溫度高,黏度相應變小;岩漿承受的壓力加大,岩漿的黏度也增大。岩漿岩中有一些自己特有的結構和構造特徵,比如噴出岩是在溫度、壓力驟然降低的條件下形成的,造成溶解在岩漿中的揮發份以氣體形式大量逸出,形成氣孔狀構造。當氣孔十分發育時,岩石會變得很輕,甚至可以漂在水面,形成浮岩。如果這些氣孔形成的空洞被後來的物質充填,就形成了杏仁狀構造。岩漿噴出到地表,熔岩在流動的過程中其表面常留下流動的痕跡,有時好象幾股繩子擰在一起,岩石學家稱之為流紋構造、繩狀構造。如果岩漿在水下噴發,熔岩在水的作用下會形成很多橢球體,稱之為枕狀構造。可見,這些特殊的構造只存在於岩漿岩中。岩漿岩不論侵入到地下,還是噴出到地表,它們和周圍的岩石之間都有明顯的界限。如果岩漿沿著層理或片理等空隙侵入,常形成類似岩盆、岩床、岩蓋等形狀的侵入體,它們和圍岩的接觸面基本上和層理、片理平行,在地質學上稱為整合侵入;如果岩漿不是沿著層理或片理侵入,而是穿過圍岩層理或片理的斷裂、裂隙貫入,這種情況形成的侵入體被稱為不整合侵入體。人們通常所說的岩牆,就是穿過岩層近乎直立的板狀侵入體,厚度一般為幾十厘米到幾十米,長度可以從幾十米到數十公里,甚至數百公里。由於岩漿岩和圍岩有很密切的接觸關係,因此,圍岩的碎塊常被帶到岩漿中,成為岩漿的捕虜體。但是生物化石和生物活動遺蹟在岩漿岩中是不存在的。在岩漿從上地幔或地殼深處沿著一定的通道上升到地殼形成侵入岩或噴出到地表形成噴出岩的過程中,由於溫度、壓力等物理化學條件的改變,岩漿的性質、化學成分、礦物成分也隨之不斷地變化.

物理性質

1、礦物的顏色

礦物的顏色多種多樣。呈色的原因,一類是白色光通過礦物時﹐內部發生電子躍遷過程而引起對不同色光的選擇性吸收所致;另一類則是物理光學過程所致。導致礦物內電子躍遷的內因,最主要的是﹕色素離子的存在,如Fe3+使赤鐵礦呈紅色,V3+使釩榴石呈綠色等;是晶格缺陷形成“色心”,如螢石的紫色等。礦物學中一般將顏色分為3類﹕自色是礦物固有的顏色;他色是指由混入物引起的顏色;假色則是由於某種物理光學過程所致,如斑銅礦新鮮面為古銅紅色,氧化後因表面的氧化薄膜引起光的干涉而呈現藍紫色的錆色,礦物內部含有定向的細微包體,當轉動礦物時可出現顏色變幻的變彩,透明礦物的解理或裂隙有時可引起光的干涉而出現彩虹般的暈色等。

指礦物在白色無釉的瓷板上劃擦時所留下的粉末痕跡。條痕色可消除假色﹐減弱他色﹐通常用於礦物鑑定。

3、光澤

指礦物表面反射可見光的能力。根據平滑表面反光的由強而弱分為金屬光澤(狀若鍍克羅米金屬表面的反光﹐如方鉛礦)﹑半金屬光澤(狀若一般金屬表面的反光,如磁鐵礦)﹑金剛光澤(狀若鑽石的反光,如金剛石)和玻璃光澤(狀若玻璃板的反光,如石英)四級。金屬和半金屬光澤的礦物條痕一般為深色,金剛或玻璃光澤的礦物條痕為淺色或白色。此外,若礦物的反光面不平滑或呈集合體時,還可出現油脂光澤﹑樹脂光澤﹑蠟狀光澤﹑土狀光澤及絲絹光澤和珍珠光澤等特殊光澤類型。

4、透明度

指礦物透過可見光的程度。影響礦物透明度的外在 因素(如厚度﹑含有包裹體﹑表面不平滑等)很多﹐通常是在厚為0.03毫米薄片的條件下,根據礦物透明的程度﹐將礦物分為﹕透明礦物(如石英)﹑半透明礦物(如辰砂)和不透明礦物(如磁鐵礦)。許多在手標本上看來並不透明的礦物,實際上都屬於透明礦物如普通輝石等。一般具玻璃光澤的礦物均為透明礦物,顯金屬或半金屬光澤的為不透明礦物,具金剛光澤的則為透明或半透明礦物。

礦物在外力作用如敲打下,沿任意方向產生的各種斷面稱為斷口。斷口依其形狀主要有貝殼狀﹑鋸齒狀﹑參差狀﹑平坦狀等。在外力作用下礦物晶體沿著一定的結晶學平面破裂的固有特性稱為解理。解理面平行於晶體結構中鍵力最強的方向,一般也是原子排列最密的面網發生,並服從晶體的對稱性。解理面可用單形符號(見晶體)表示,如方鉛礦具立方體{100}解理﹑普通角閃石具{110}柱面解理等。根據解理產生的難易和解理面完整的程度將解理分為極完全解理(如雲母)﹑完全解理(如方解石)﹑中等解理(如普通輝石)﹑不完全解理(如磷灰石)和極不完全解理(如石英)。裂理也稱裂開,是礦物晶體在外力作用下沿一定的結晶學平面破裂的非固有性質。它外觀極似解理,但兩者產生的原因不同。裂理往往是因為含雜質夾層或雙晶的影響等並非某種礦物所必有的因素所致。

6、硬度

是指礦物抵抗外力作用(如刻劃﹑壓入﹑研磨)的機械強度。礦物學中最常用的是摩氏硬度﹐它是通過與具有標準硬度的礦物相互刻劃比較而得出的。10種標準硬度的礦物組成了摩氏硬度計﹐它們從1度到 10度分別為滑石﹑石膏﹑方解石﹑螢石﹑磷灰石﹑正長石﹑石英﹑黃玉﹑剛玉﹑金剛石。十個等級只表示相對硬度的大小,為了簡便還可以用指甲(2.5)﹑小鋼刀(5~5.5)﹑窗玻璃(5.5)作為輔助標準,粗略地定出礦物的摩氏硬度。另一種硬度為維氏硬度,它是壓入硬度﹐用顯微硬度儀測出,以千克/平方毫米表示。摩氏硬度 H m與維氏硬度H v的大致關係是(kg/mm2)﹐礦物的硬度與晶體結構中化學鍵型﹑原子間距﹑電價和原子配位等密切相關。

7、比重

指礦物與同體積水在 4℃時重量之比。礦物的比重取決於組成元素的原子量和晶體結構的緊密程度。雖然不同礦物的比重差異很大,琥珀的比重小於 1,而自然銥的比重可高達22.7,但大多數礦物具有中等比重(2.5~4)。礦物的比重可以實測,也可以根據化學成分和晶胞體積計算出理論值。

某些礦物(如雲母)受外力作用彎曲變形,外力消除﹐可恢復 原狀﹐顯示彈性;而另一些礦物(如綠泥石)受外力作用彎曲變形﹐外力消除後不再恢復原狀,顯示撓性。大多數礦物為離子化合物,它們受外力作用容易破碎﹐顯示脆性。少數具金屬鍵的礦物(如自然金),具延性(拉之成絲)﹑展性(捶之成片)。

9、磁性

根據礦物內部所含原子或離子的原子本徵磁矩的大小及其相互取向關係的不同﹐它們在被外磁場所磁化時表現的性質也不相同﹐從而可分為抗磁性(如石鹽)﹑順磁性(如黑雲母)﹑反鐵磁性(如赤鐵礦)﹑鐵磁性(如自然鐵)和亞鐵磁性(如磁鐵礦)。由於原子磁矩是由不成對電子引起的﹐因而凡只含具飽和的電子殼層的原子和離子的礦物都是抗磁的﹐而所有具有鐵磁性或亞鐵磁性﹑反鐵磁性﹑順磁性的礦物都是含過渡元素的礦物。但若所含過渡元素離子中不存在不成對電子時(如毒砂)﹐則礦物仍是抗磁的。具鐵磁性和亞鐵磁性的礦物可被永久磁鐵所吸引﹔具亞鐵磁性和順磁性的礦物則只能被電磁鐵所吸引。礦物的磁性常被用於探礦和選礦。

有些礦物受外來能量激發能發出可見光。加熱﹑摩擦以及陰極射線﹑紫外線﹑X 射線的照射都是激發礦物發光的因素。激發停止﹐發光即停止的稱為螢光﹔激發停止發光仍可持續一段時間的稱為燐光。礦物發光性可用於礦物鑑定﹑找礦和選礦。